『中央区男女共同参画行動計画2023』のパブリックコメントが実施されています。〆切が明日1/6(金)23:59:59必着です。

充実すべきひとつの課題は、多様な性を認め合う中央区であるということです。

中央区には、「中学生・高校生世代の区民のうち、自身の性自認や性的指向について悩んだことがある人は10人に1以上おり、周りに悩んでいる人がいた人は、約4人に1人」(『中央区男女共同参画行動計画2023』51頁)です。

その悩んだ子ども達が、きちんとその悩みが受け止められ解消されているのかどうかを、小児科医としても大変気がかりに感じています。

悩みを受け止める体制の整備は、その根拠となるべく、現在策定中の『中央区男女共同参画行動計画2023』にかかっているといっても過言ではありません。

まず、教育では、「No.12 LGBT等に対する理解を深める教育の推進」として事業内容(所管 指導室)が「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、指導力アップ講座(人権教育講座)等において、人権課題の一つとして取り上げて、東京都教育委員会作成の人権教育プログラムを活用して講義を行うとともに、学んだ内容を各学校に広める。」とあります。「先生方が、LGBT等を学び、学んだ先生が、学校に持ち帰るまで」の記載のように読めます。

もう一歩踏み込んで、「児童・生徒が、LGBT等を学ぶ」という機会の確保を施策として必要であると考えます。

ただし、学校の先生のご負担もかけないように、医師や取り組んでいるNPO等と連携し、実施を行っていけばよいのではと考えます。

また、学校現場において、実際に、LGBT等の児童・生徒に配慮した具体的な対応を取ることも必要だと考えます。

本計画において、「取り組むべき課題1-5 多様な性を認め合う社会に向けた理解促進と支援」と一項目が割かれています。

学校現場で、実際に支援がどうあるべきかは、記載がないため、その新設を求めます。

学校現場でのLGBT等への配慮で追い風になるのは、先月、生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」の改訂版が出され、新たに性的少数者の児童・生徒への関わりが追加されました。

「生徒指導提要」の記載を根拠に、配慮すべきことを本計画に位置付けることができないだろうかと考えます。

事業名「LGBT等に対する学校での相談の実施」とし、事業内容「自身の性自認や性的指向について悩む児童・生徒の相談を受け合理的な配慮を実施する。」とする事業を追加することをお願いします。

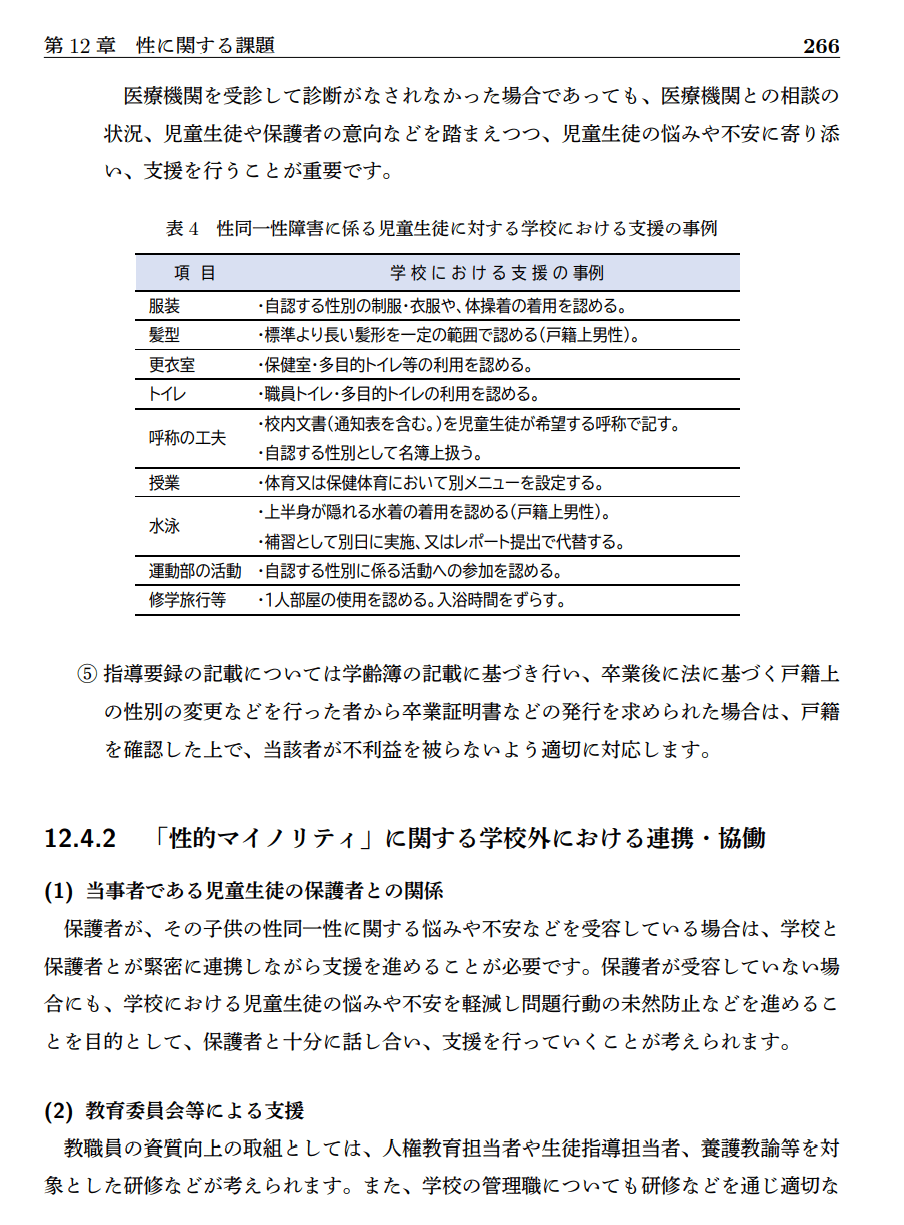

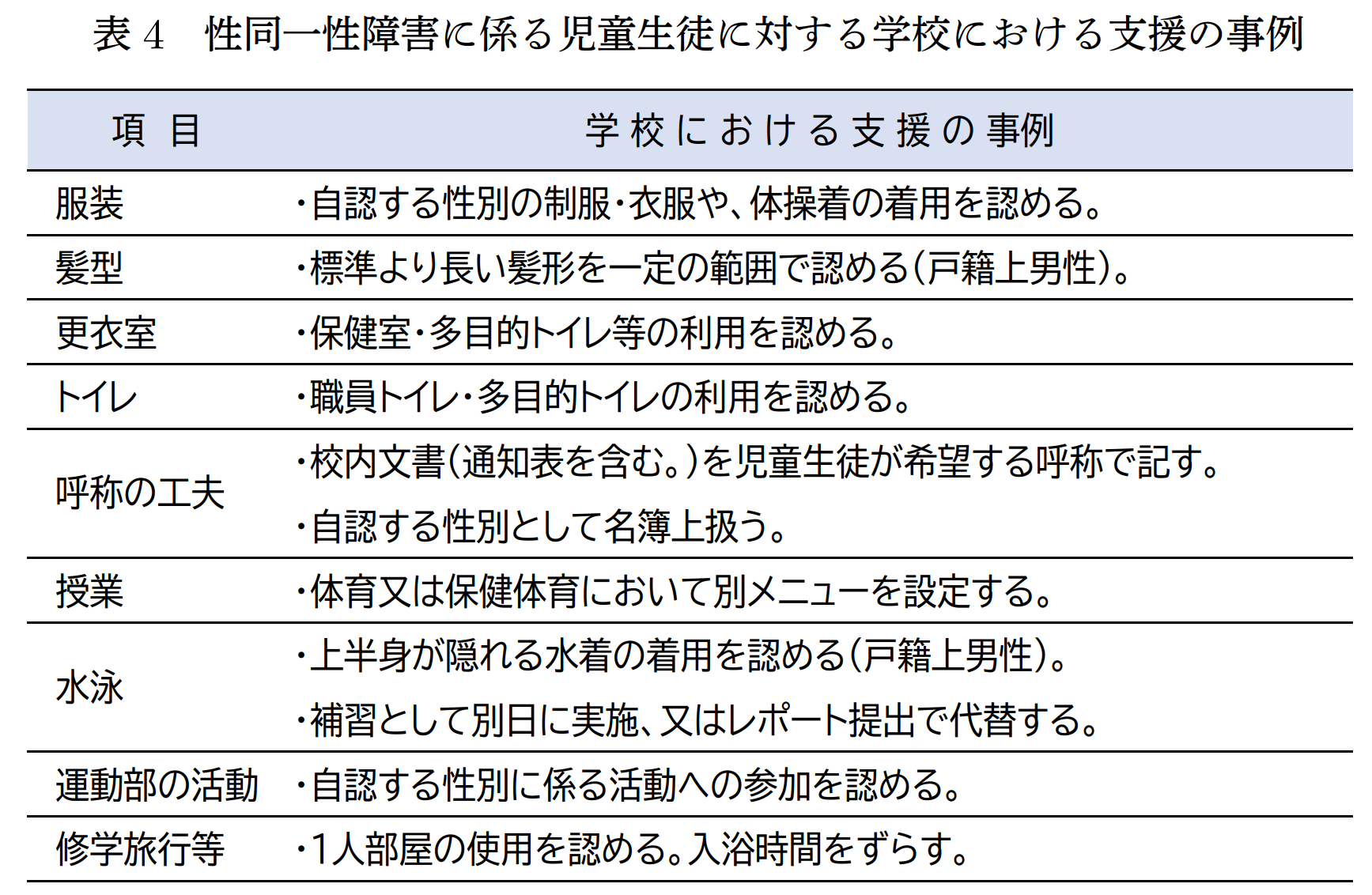

組織的な対応の具体例は、「生徒指導提要」には、以下の記載がなされていました。

********『中央区男女共同参画行動計画2023』37頁******

●取り組むべき課題1-2 子どもの個性や能力を育む学校教育の充実

(2)人権の尊重や社会・文化の多様性への理解を深める教育の推進

No.12 LGBT等に対する理解を深める教育の推進

********『中央区男女共同参画行動計画2023』52頁******

*****教育新聞2022.12.12 抜粋******

https://www.kyoiku-press.com/post-251936/

文科省は6日、生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」の改訂版を公表した。性的少数者の児童・生徒への関わりを追加した他、子どもの権利条約について触れ、不合理な校則の見直しも明記した。

生徒指導提要は平成22年に作成され、初めて改訂された。今回は、生徒指導上の課題への対応だけではなく、児童・生徒の発達を支える観点から指導の考え方も掲載している。

新たに加えた性的少数者の子どもとの関わりでは、自身が性的少数者であることを隠しておきたい児童・生徒がいることを前提に、子どもが相談しやすい環境を整えていくことが望ましいと指摘。教職員がこの問題について理解を深める必要があると明記し、性同一性障害の子どもに対する学校生活上の支援例を盛り込んだ。

例えば、トイレでは職員用や多目的トイレの使用を認めたり、着替えは保健室でできるようにしたりするなどの配慮を紹介している。

*******「生徒指導提要」抜粋 263~267頁***********

https://www.mext.go.jp/content/20221206-mxt_jidou02-000024699-001.pdf