久々にNZZ(新チューリヒ新聞:6月1日付け)から

タイトルは

「森と物語を行く旅人」

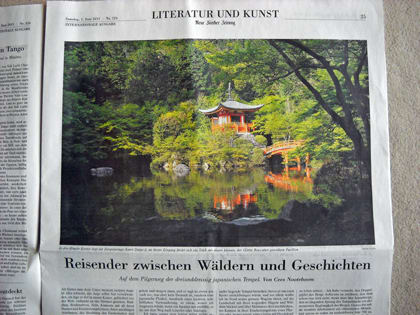

写真をちょっとアップ

上醍醐寺境内の弁天堂

これは、記事ではなく、オランダの作家

セース・ノーテボームの西国三十三箇所巡礼紀行の一部を紹介したものです。「Saigoku」というタイトルで出版されたばかり。

ノーテボームは既に2回、西国三十三所を踏破し、札所の風景や様々な伝説などを紀行に織り込んでいるようです。同行の写真家の写真も沢山掲載されているようです。

舞鶴の

松尾寺に行ったとき石段で足を滑らして怪我をし、京都で医者に行ったところ、その医師がクリスチャンで、ノーテボームが西国三十三所巡礼中と話したら・・・

医師が「ああ、そう!」と答えたが、これはドイツ語の「Ah,so」ではない。私がヨーロッパで、ルルドがサンティアゴ・デ・コンポステーラへ行く日本人に出会ったら、やっぱり「ああ、そう!」と答えることだろう・・・(青字は引用)

ルルドやサンティアゴ・デ・コンポステーラへ行く日本人は沢山いるのではないかと思いますが、西国三十三所を巡るノーテボーム以外のオランダ人がいたとしても、ごく僅かではないかと思います。

オランダと言えば、鎖国時代の日本にとって極めて大切な唯一の「西洋への窓」だった国。ある意味で、鎖国時代の日本の「命綱」だった国です。長崎出島のオランダ商館長

ティチング(日本に関する本を執筆)、

ドゥーフ(蘭和辞書編纂)、

クルティウス(開国前の最後の商館長で日本語文法書を執筆)などは、日本の文化に貢献し、日本を外国に紹介する上で大きな役割を果たしています。

ノーテボームの本には

日本語訳もあります。

西国三十三所紀行は、まだドイツ語版があるだけですが、

日本アマゾンでも扱っています。

今日の蛇足

6月4日付けNZZ:スイス、ドイツ、オーストリアの水害報道

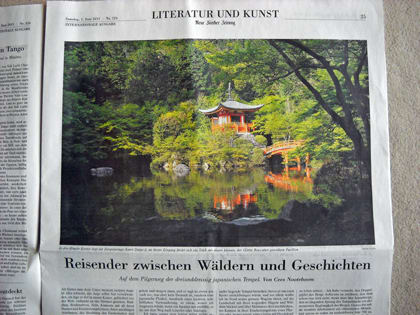

写真をちょびっとアップ

スイスの洪水(湖水と道路が「一体化」)

2002年に続き、中欧では再び「世紀の水害」に見舞われています。水位も2002年を上回るところがあります。11年目で再び「世紀の水害」なんて変です。河川流域の過度の宅地化、地球温暖化に伴う異常気象などが関係しているのではないでしょうか。

国際河川の上流で増水・洪水が起こると、順次、増水・洪水が下流の国々へと波及していきます。スイス、オーストリアは一段落ですが、ドイツのエルベ川下流、ハンガリーのドナウ川などは今頃が山場

私の住んでいるウィーンなど大都市は、洪水対策が行き届いているので、川岸が水没するくらいで市街地に被害はありません。

今日の蛇足

今日の蛇足