突然ですが、

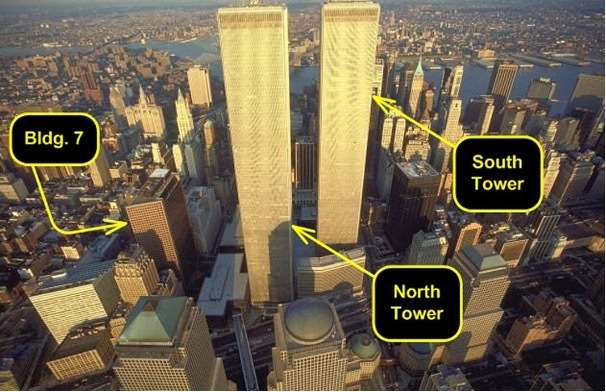

この1枚の写真をご覧ください。

(出典:沖縄タイムス)

手前に写っているのは、

事故で墜落した米軍機の残骸…

規制テープの中にいるのは米兵たち…

一見すると、アメリカで

起きた米軍の事故に見えますが...

実は、この事件の舞台は沖縄。

これは、2004年に起きた、

沖縄国際大学への

米軍ヘリコプター墜落事故直後を

捉えた写真です。

その一方で、ここでひとつ、

大きな違和感にお気づきでしょうか?

それは、、、

事故直後であるにもかかわらず、

規制テープの中に日本の警察や

消防隊がいないということ…

もちろん、この写真にだけ

偶然写っていない訳ではありません。

なんと、日本人の立ち入りが

全面的に禁止されていたのです。

一体なぜ、

日本国内の事件であるにもかかわらず、

現場に日本人が入れなかったのか…

それは、戦後直後から現代まで続く、

日米関係の"深い深い闇"が

大きく関係しているかもしれません…

そして、この問題は、

決して過去の話で

終わるものではありませんでした。

なぜなら、この謎を紐解く鍵は、

戦後以降の日本を陥れる

"裏ルール"に隠されていたからです。

真実を知る勇気がある人だけ、

続きをご覧ください…

>日本の"裏ルール"を知る

p.s.

実は、

米軍ヘリコプター墜落事故の謎には、

戦後に日米が結んだ"ある密約"が

影響していました。

それは、、、

「日本国の当局は、

所在地のいかんを問わず

合衆国軍隊の財産について、

捜索、差押え又は検証を

行なう権利を行使しない。」

(出典:日米合同委員会 公式議事録)

これはつまり、

「日本国内において、

米軍機が墜落事故を起こしても、

米軍の許可がなければ

日本が介入することはできない」

ということ…

独立国家である日本において、

このような"密約"の存在が

なぜ許されているのか...

この日米関係の闇について、

第29代航空幕僚長の田母神先生は

こう言います。

「日米関係のタブーを、

政治・軍事・経済などの、

多角的な視点で紐解いていくことで、

今の日本がどのように動いているのか…

日本を動かす"裏のルール"が

浮かび上がってきました。

すると、

このルールが存在することで

誰が得をしているのか…

巨大な利権構造まで

見えてくるかもしれません。

そのため、ショッキングな

事件やニュースの背後で

誰が"甘い蜜"を吸っているのか…

毎日ニュースをチェックする際に

注目すべき点がはっきりと

分かるはずです。

ぜひ下のボタンから、

日本のタブーを一緒に暴きましょう。」

>今すぐ詳細をチェックする

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

<講師紹介>

第29代航空幕僚長・元統合幕僚学校長・軍事評論家

田母神俊雄(たもがみとしお)

防衛大学卒業後、航空自衛隊に入隊。

第6航空団司令、統合幕僚学校長、

航空総隊司令官を経て

第29代航空幕僚長に就任。

就任後、民間の懸賞論文へ応募した作品が

日本の過去の行為は侵略ではなかったとする内容で、

政府見解と対立するものであったことが問題視され更迭。

現在は軍事評論家として

全国各地で講演・執筆を行なっている。

トップガン・レポート運営事務局

======================================================

運営:ダイレクト出版株式会社

住所:〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング13F

*このEメールは送信専用アドレスより送信しています。

ご返信いただきましても対応いたしかねます。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

↓

>お問い合わせはこちら

無惨なまでに凋落し、かつての勢いと輝きを完全に失った日本企業。いったい何がここまでの惨状を招いたのでしょうか。今回のメルマガ『高野孟のTHE JOURNAL』ではジャーナリストの高野さんが、米経済誌「フォーチュン」による「世界企業ランキング500」の推移を誌面で紹介。その上で、日本企業を追い込んだ真因を考察しています。

プロフィール:高野孟(たかの・はじめ)

1944年東京生まれ。1968年早稲田大学文学部西洋哲学科卒。通信社、広告会社勤務の後、1975年からフリー・ジャーナリストに。同時に内外政経ニュースレター『インサイダー』の創刊に参加。80年に(株)インサイダーを設立し、代表取締役兼編集長に就任。2002年に早稲田大学客員教授に就任。08年に《THE JOURNAL》に改名し、論説主幹に就任。現在は千葉県鴨川市に在住しながら、半農半ジャーナリストとしてとして活動中。

中国との取り返しのつかない差。世界企業ランキングに見る日本経済の現在地

今年も米経済誌「フォーチュン」恒例の「世界企業ランキング500」が発表された。同種のデータには、英紙「フィナンシャル・タイムズ(FT)」や米誌「フォーブス」によるものなどもあり、「フォーチュン」が売上高+利益を中心に見るのに対し、FTは時価総額で、「フォーブス」は売上高+利益だけでなく資産、時価総額を独自に指標化するなど、手法に違いがあるので結果は一様ではないが、「フォーチュン」のそれは単純明快で分かりやすいので、各国経済の量と質の変化を大まかに見極めるには便利である。

よく知られているように、同誌が今の形式でのこのランキングを最初に発表したのは1995年で、これは1994年の企業実績を元にした数値だったが、その当時の日本はと言えば、すでにバブル崩壊が始まっていたもののまだ地獄の深淵は見ていない、夢うつつ状態の終わり近い頃。トップ500に入った企業の国別の数を見ると、米国が最多で151社であったのに対し、それに肉薄したのは日本で149社。企業別で500社中のNo.1に輝いたのは三菱商事で、さらに三井物産、伊藤忠、住友商事、丸紅、日商岩井(後の双日)を含め日本の大手商社6社が揃ってベスト10に並び、「貿易立国=日本」の栄光を謳歌するかのようであった。しかもこの時、日本企業149社の売上高合計3兆8057億ドルは、米国企業151社の2兆9394億ドルを大きく上回っていて、エズラ・ヴォーゲルが1979年に予言した「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が正夢となる瞬間が迫っているようにさえ思えたのであった。

それから28年が過ぎて、今はどうなったか。