7時半、起床。

夕食の残りのポークソテー、サラダ、トースト、紅茶の朝食。

「ごちそうさん」は録画して書斎のTVで観ることが多い。話は日中戦争の時代に入った。子どもたちはずいぶんと成長したが、大人たちはあまり年をとっていないように見える。とくに悠太郎の語り口は若いときのままで、少々不自然に感じる。万年青年なのかな。もっともわが身を振り返ってみるに、語り口は大学生の頃とそんなに変わっていないようが気がしないでもない。

昼前に家を出て、大学へ。

昼食は蒲田駅の売店で購入した崎陽軒のシュウマイ弁当を研究室で食べる。一番好きなのは赤飯弁当なのだが、あれは毎日一個しか入荷しないそうなので、買えたり、買えなかったりする。今日は買えなかったのだ。なんで一個なのだろう。どうして需要がないのだろう。赤飯って美味しいと思うのだが、何か特別なことがないと食べちゃいけないと思われているのだろうか。

掛け軸をながめながら食べる。「単純な生活」。研究室を訪れる同僚の先生や学生から「先生が書いたのですか?」としばしば質問される。「いいえ、竹内愉咲(ゆしょう)という書家にお願いして書いてもらったものです」と答える。「へえ、素敵ですね」とみな感心する。

3限は選択基礎演習「日常生活の社会学的探究」。個人レポートの提出と内容の簡単な紹介。コースナビから全員のレポートを閲覧できるようにするので、一週間以内に、各自が興味深かった3本のレポートについて感想をBBSに書き込むことを最後の課題とする。

4限は演習「ケーススタディの方法」。個人発表を2本やってから、全員のレポートの提出と内容の簡単な紹介。選択基礎演習と同じく、全員のレポートが閲覧可能にして、感想をコースナビに書き込みこと。

5限はOさんとO君の卒業研究論文の面接試験。自分の論文の概要を口頭で述べてもらった後、内容についてディスカッション。なにしろ指導学生は二人であるから、ゼミ論よりも指導の密度は濃い。論系に進級した学生の圧倒的多数はゼミを選択するが、卒業研究を選択する学生がもっと増えたらいいのにと思う。

夕食は「五郎八」で食べて帰る。四川丼(鶏の唐揚げ甘酢煮と野菜がのっている)とかけ蕎麦のセットを注文。

明後日の夜、句会の後の食事会をここでするつもりなので、予約を入れておく。

9時、帰宅。

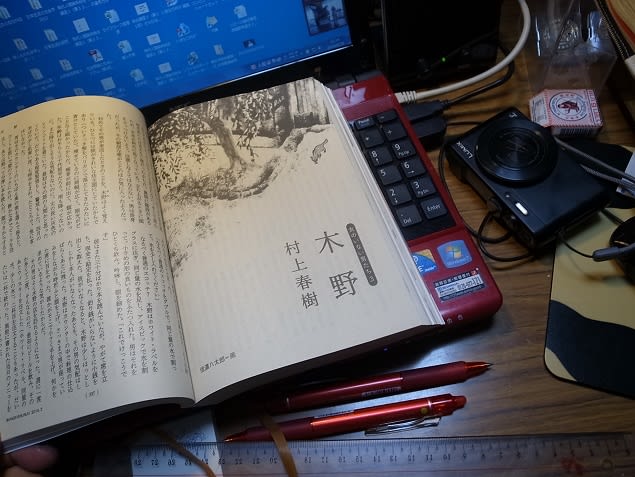

『文芸春秋』2月号の村上春樹「木野」を読む。「木野」は主人公の名前であり、彼が経営するバーの名前でもある。土地の名前ではない。それにしても不思議な話だ。そして魅力的な話だ。短篇小説だが、長編小説に成長する要素を備えている。長編小説のタイトルは「木野物語」・・・「遠野物語」みたいじゃないかと思う。フォークロア的なところがあるのは偶然ではないだろう、たぶん。