8時半、起床。

トースト、ミニメンチカツ、サラダ(トマト、レタス)、紅茶の朝食。

昨夜の残りの肉団子スープがあることを忘れていた。

11時に「ルノアール」でタウン誌の編集者のTさんと会う。次号の原稿の相談および雑談。大森(上池台)に「たかじ」という名前のカフェレストランがあるそうで、Tさんは先日、実際に行かれた、名前の由来を直接マスターに聞いたそうだ。マスターのお父様の名前(社治=たかじ)から取ったそうだ。私の「たかじ」は「孝治」だが、「孝治」という名前の人はいても「こうじ」と読むケースばかりで、「たかじ」に会ったことがない。そもそも「たかじ」という読みの名前の人にも会ったことがなかったのだが、今回、「たかじ」という名前の人がいるのを知って驚いた。いずれお店を訪ねてみたいと思う。パンケーキが美味しいらしい。

12時前に「ルノアール」を出て、その足で大学へ。

1時から大学院の演習。

演習の終わるころ、ゼミ4年生のUさんとMさんがゼミ論の提出に来た。明日の(年内最後の)ゼミの時間に提出ということになっているのだが、明日は所用でゼミを休むそうなので、一日早く提出に来たのである。分量の確認だけして、受け取る。

あれこれの雑用を片付けて、大学を出る。

遅い昼食をとるために神楽坂で地下鉄を降りて、「トンボロ」に行く。

スパゲティ(たらこのクリームスープ)とコーヒーを注文して、あゆみブックスで購入した本に目を通す。

宇沢弘文『社会的共通資源』(岩波新書) 学生時代に読んだ同じ著者の『自動車の社会的費用』(岩波新書)の新鮮な驚きはいまでも記憶にある。

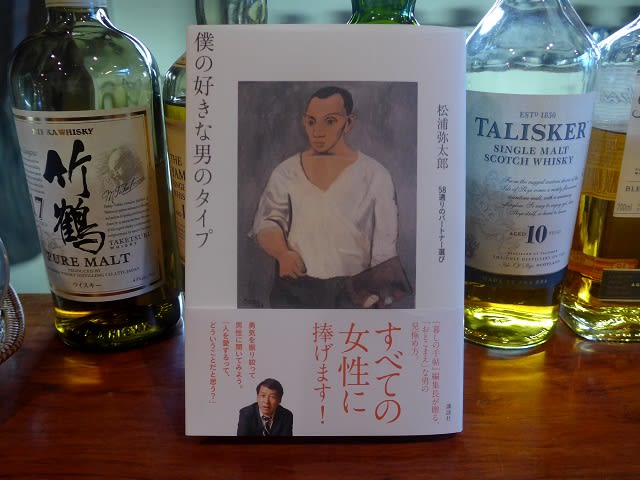

松浦弥太郎『僕の好きな男のタイプ』(講談社)。「おとこまえ」の男とはどんな男であるかを論じている。

井ノ上陽一『フリーランスのための一生仕事に困らない本』(ダイアモンド社)。「フリーランス」という言葉には、(会社勤めをしている人間には)それを憧れる気持ちと、それを恐れる気持ちがあるだろう。

福間健二『佐藤泰志ーそこに彼はいた』(河出書房新社)。1990年に41歳で自殺し、近年、『海炭市叙景』や『そこのみにて光輝く』の映画化で再発見された作家の評伝。著者は長年の友人であった詩人。文句なしに面白い。たとえば、彼が中学2年生のときにガリ版刷のクラス文集に載せた「人生計画」という文章が紹介されている。

10代 小学、中学、高校を落第しないで無事卒業する。高校卒業後、市役所に務める。

20代 市長が気にくわないのでやめる。家でのんびり毎日をすごす。そのうち、父母があの世へ旅立つ。そう式は簡単にやって、家財道具はみんな売りはらう。その金でアパートに住む。しかし、金もすぐなくなるので、何かアルバイトをやる。どうやら、命はつなぐことができる。金持ちのむすめと「ケッコン」する。

30代 小説を書きはじめる。はじめて詩集を出す。名前は『この道』。これが大評判。

40代 小説で芥川賞受賞。雑誌社より頼みにくる。バイクにはねらて「ケガ」をする。

50代 世界で一流の小説家になる。この時まで詩集を五冊、小説を十冊出す。どれも有名となり、テレビダレントまで頼みにくる。

60代 ノーベル文学賞を受賞。このころから推理小説も書くようになる。

70代 推理小説で江戸川乱歩賞受賞。またまた有名になる。

80代 つまり「胃ガン」で死ぬ。私も「ガックリ」きて小説は書かないことにした。そのうち人間国宝となる。

90代 余生を送るため九州に行く。そこで短歌を作り歌集を出す。

100代 文学小説五二冊 推理小説二九冊 詩集十二冊 歌集一冊を出し、百二才で死ぬ。これはみな国宝になる。

「これは、人生計画の傑作である。九四冊の本を出して、百二才で死ぬ。最初が『この道』という詩集。なるほど、と思う。その前に、金もちのむすめと「ケッコン」するまでの人生をおいている。そのあとの九三冊全部の題も並べろと言えば、この中学生は嬉々としてリストを作っただろう。

これだけのことを考えて同級生や先生たちを驚かせただろうから、それで満足して文学なんかに手を出さないという人生もありえたろうか。いや、この表を人に見せたことでに責任をとるように、その後の生き方が決まったのかもしれない。

この文集には読書感想文の欄もあった。佐藤泰志は漱石の『坊ちゃん』について書いている。そのしめくくりは「坊ちゃんは、人間ほんらいの心をしょうちょうし、赤シャツや野太鼓は、社会というものを描いている、といっていいと思う」となっている。こういう正解をたやすく手に入れた。私の関心のある文学者でいえば、詩人のチュラン・トマスがそうである。

ここから最後の死まで一直線に歩いたといえば、人間の生きる過程を単純化しすぎることになろう。でもこのころになにかをわかってしまった。そういうことはあると思う。文集の最初に先生が書いている。「どんな人でも、はっきりと自分の場を持ち、地に足をつけて、生活している人は、たのもしい」という言葉のまじめさに対して、浮いてしまったようななにかを抱えこんでしまったのだ。始末に困るような別なまじめさとして。」(11-13頁)

ちなみに佐藤泰志と村上春樹は同年(1949年)の生まれである。永山則夫もそうである。

ダルビッシュ君の作るスパゲッティはシンプルで美味しい。

スパゲッティとコーヒーのセットで1000円は安いと思う。

東京ステーションギャラリーで開催中の「東京駅百年の記憶」展をのぞいていく。

1914年、1964年、2014年の東京駅周辺(丸の内)のジオラマは写真撮影OKである。

1914年(大正3年)、開業当時の東京駅の丸の内はただの原っぱで、皇居との間には建物らしい建物がなかった。

1964年、東京オリンピックの年である。この風景は私にもなじみのものである。正面に丸ビル、右手に国鉄本社、左手に東京郵便局。

2014年、現在の風景。

5時半になったとき、照明が落ちて、ジオラマに灯りがついた。(2014年のジオラマには灯りはつかないようである。なんで?)

なので、2014年の夜の駅前風景は実写で。

気を付けてみると、東京駅のそこここに開業100周年を祝うポスターが貼られている。

ちなみに蒲田駅は開業110周年ですから。えへん(と威張ってみる)。

東急プラザの「くまざわ書店」で、木畑洋一『二〇世紀の歴史』(岩波新書)を購入。「帝国主義」という視点から1870代から1990年代までの「長い二〇世紀」を論じる。

帰宅は7時半を少し回った。

ここ数日、母のことがあって、1人で自由に過ごせる時間が乏しかったが、今日は妻が家にいてくれたので、そういう時間を取り戻した。小さな子供のケアと老親のケアは、そういう点で、似たところがある。

夕食はクリームシチューライス。

近所の方から母の見舞いでいただいたあまおうを、卒業生のRさんからいただいたどら焼きにはさんで食べる。ぜいたくなイチゴどら焼き。

食後、年賀状の準備。