8時、起床。

トースト、カレー、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

今日の午後は妻が自宅で講習会。私は散歩に出かける。

近所の専門学校は今日は卒業式のようだ。

恵比寿に行く。久しぶりに山種美術館へ。駅から徒歩15ほどである。

ところが何回か来ている道なのに途中で間違ってしまった。渋谷橋の交差点で、歩道橋を渡って、写真右手の道(駒沢通り)を行く(直進)べきところ、左手の道(明治通り)に行ってしまったのである。

なぜ間違ったのかを後から考えてみるに、歩道橋の上がり下りのときの螺旋階段が原因ではないかと思い至った。もしこれが直線の階段であれば勘違いは生じなかったと思う。ぐるぐる回ることで方向感覚に狂いが生じてしまったのだろう。

さらに、写真は歩道橋を下りたところなのだが、手前の小さな横断歩道を渡って右折しなくてはいけなかったのだが、私はもう一つの横断歩道を渡って直進してしまったのである。これは歩道橋を渡る前に「直進」ということが頭にあったからである。

こういう錯覚って都市ではよく生じる現象なのではないかしら。まぁ、私がぼんやりしていたということもありますけどね(笑)。

春うらら西も東もおぼろかな たかじ

もちろんそのときは間違った道を進んでいるとは思っていなかった。街角の風景を楽しみながら歩いていた。

家を出るとき鞄に入れて来た結婚式の出席通知を路傍のポストに投函する。5月に論系ゼミ4期生のヨウさんが結婚式を挙げるのだ。

道端のお稲荷さんにヨウさんの幸せを祈願した。しかし、このとき、「こんなところにお稲荷さんがあったかな」という小さな疑問は生じてはいた。

美術館らしき建物はまだ見えてこない。美術館緒手前にあるはずのお気に入りのカフェも見えてこない。実はこのとき私は明治通りを恵比寿からお隣の渋谷までの道のりの半分ほどをすでに歩いていたのである。

ようやく美術館と思しき建物に着いて中に入ってみたら全然関係のないビルだった。ここに至ってもしかしたら自分は間違った道を歩いているのではないかという疑念が生じた。道行く人に「山種美術館はこの近くでしょうか?」と尋ねたところ「ヤマタネ美術館? さあ、聞いたことがありませんが」と言われる。遠くか近くは別として「山種美術館」という名前くらいは知っていてよさそうなものだが、きっと美術に関心のない人だったのだろうと思いながら、ここでようやくスマホでマップを確認したところ、現在位置と山種美術館がかけ離れた場所に位置することがわかった。

それからはスマホのマップを頼りに山種美術館までたどり着いた。えらい遠回りをしてしまった。

あの白いビルがそうである。

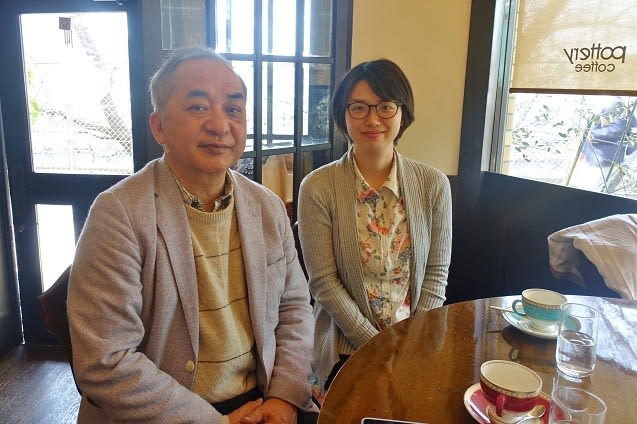

美術館に入る前にいつもそうするように手前にあるカフェでランチをとることにする。さきほど、間違った道を歩きながら、なかなかこのカフェが見えて来ず、おかしいな、潰れてしまって跡地にビルが建ってしまったのかと思っていた。

このカフェは、私が来る時間帯(平日の午後)のせいかもしれないが、いつも空いていて、ゆっくり食事をすることができる。

「道を間違う」ということについて考える。ある場所(たとえば恵比寿駅)から目的地(たとえば山種美術館)へ行くという場合には「道を間違う」ということはある。今日の私がそうだ。ところで、人生の岐路において「道を間違う」ということはあるのだろうか。特定の人生目標を設定した場合にはそれはある。と思えるが、実は、その人生目標を達成できなかったのは「道を間違えた」結果ではなく、人生目標の設定そのものを間違えた(無理があった)場合が多いのではないだろうか。たとえば「将棋の名人になりたい」とか「宇宙飛行士になりたい」とか「大金持ちになりたい」とか。そういう目標はこの道を進めば必ずそこに到達できるというものではないからだ。

ある状況に置かれているとき、「自分はどこで間違ったのだろうか」と過去に思いをはせることがある。「あのときああしていれば今日の苦境はなかったろう」と。しかし、もし「あのときああしていたら」確かに今日の苦境は避けられたかもしれないが、別の苦境に直面することになったのではないだろうか。過去のある時点にもどって人生をやり直すことで、その後の人生のある負の要素の発生を抑えられたとしても、他の部分がそのままということはありえず(すべては相互作用するのだから)、別の負の要素が発生したのではないだろうか。いいとこどりの人生というものを考えるのは虫がよすぎるだろう。

ずいぶん歩いて喉が渇いていた。レモンティーで喉を潤す。

そしてスープ(クラムチャウダー)を単品で注文。 最初はホットサンドも頼もうと思ったのだが、スープだけでも十分だった。

カフェと美術館の間には古い商店のある一角がある。

タイムトンネルから出てきたような少年。

果物屋があり、八百屋があり、

魚屋がある。肉屋はないのだろうか。

ようやく山種美術館緒の前まで来た。

現在開催中の展覧会は「桜さくらSUKURA2018」。次回の「琳派」も楽しみだ。

チケットを購入して、すぐに入場・・・ではなく、

まずは美術館併設のカフェ「椿」で一服。*写真は閉館時間が来て、美術館を出るときに撮ったもの。

展覧会ごとにそのテーマに合わせたオリジナルの和菓子を青山の老舗「菊家」が提供している。

5種類の和菓子の中から「うたげ」と名付けられた一品を注文する。

美しく(食べるのがもったいない)、そして胡麻風味のこしあんが美味しい。

お茶には塩漬けにされた桜の花が。

展示場は地下にある。

山種美術館は山種証券(現・SMBCフレンド証券)創業者である山崎種二が集めたコレクションをもとに1966年に開館した日本初の日本画専門の美術館である。

入口の扉が開くと、

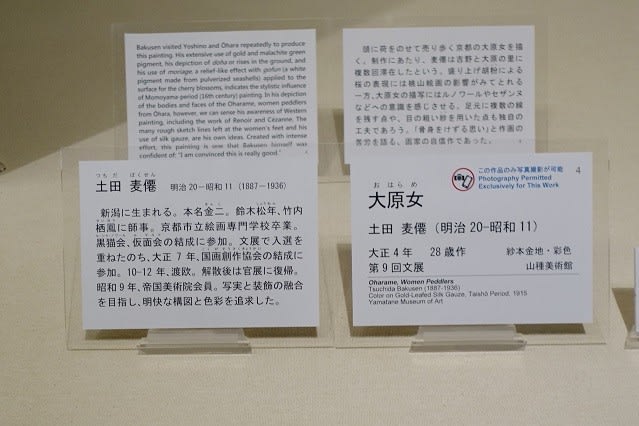

土田麦僊の「大原女」を使った今回の展覧会のポスター。

今回、この作品だけが唯一カメラ撮影を許可されている。屏風絵だが、ポスターでは真っ直ぐに伸ばされて撮影されている。

ほどよい広さの会場にはほどよい数の桜を描いた名画が並んでいた。音声ガイダンに耳を傾けながら、閉館時間の5時までいた。

東山魁夷の「春静」、奥村土牛の「醍醐」「吉野」、小林古径の「入相桜」、加山又造の「夜桜」、石田武の「春宵」「月宵」、奥田元宋の「湖畔春耀」などがとくに見事だと思った。

会期は5月6日まで。もう一度来てみたい。リアルな桜の季節が終わった頃に。そしてあの練り切りを食べるのだ。残り4種、全部食べてみたい。「椿」で全部食べるのは難しいだろうが、テイクアウトも出来るので、可能である。

、

美術館を出て、さきほどの古い商店のある一角を通る。

恵比寿駅前まで徒歩15分。こんなに近かったのか。

時刻はまだ5時半。今日は木曜日だから東京都写真美術館は8時までやっている。行ってみることにしよう。

(後半に続く)