8時、起床。

トースト、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

牛乳と紅茶の両方が並んでいることを不思議に思う人もいるらしいが、私にはごく自然なことである。パンを食べているときは牛乳を飲む。紅茶は口の中をさっぱりさせたいときなどに飲む(もちろん寒い朝には暖かい飲み物として飲む)。牛乳は食事中に飲み終わるが、紅茶は食後の一服の飲み物でもある。牛乳はわりとごくごく飲むが、紅茶はゆっくり飲む。だから紅茶のある朝食は時間が十分に必要で、昨日のように寝坊して時間がないときには、紅茶を急いで飲んだりするくらいなら、朝食を抜く。ときにはお腹がペコペコで食べる昼食もよいものである。

お昼に家を出て、大学へ。何かの形に似ている白い雲が浮かんでいる。

3限は大学院の演習。結局、履修者は7名。研究室で授業のできる人数の上限である(テーブルは8人掛け)。演習のテーマは春学期が「近代日本のライフストーリー」、秋学期が「現代日本のライフストーリー」。今日はあらかじめ全体を見渡す意味で、拙稿「現代日本における「幸福の物語」の行方」を前もって読んで来てもらって、各自がコメントを述べる形で進行する。もっと批判的なコメントがあってもよかったと思うが、遠慮しているのだろうか。大学院の演習は一種のサロンです。談論風発でいきましょう。

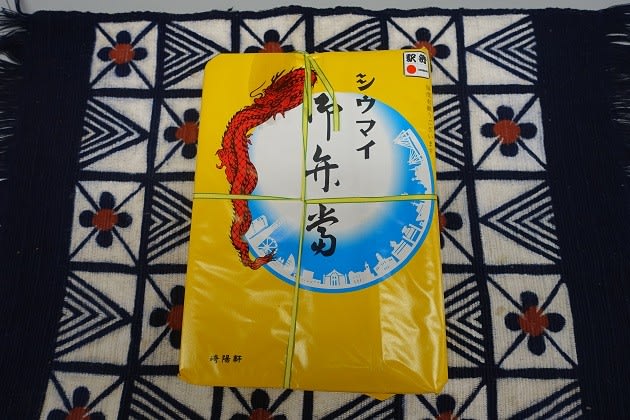

演習を終えて、昼食。蒲田駅で購入した崎陽軒のシウマイ弁当。

シウマイが5個も入っているところがいい。「頼もしや五つ並んだカキフライ」(たかじ)という句を作ったがことがあるが、「五つ」というのがよい。一つ食べても「まだ四つある」という感じいい。これが最初から四つだと一つ食べると三つになる(あたりまえだ)。「三つ」というのは「まだ三つある」か「もう三つしかない」かの微妙なところである。「四つ」の場合は間違いなく「まだ四つある」である。これが「頼もしさ」の心理的根拠である。さらに重要な点を指摘しておくと、五つのシウマイの配列に着目してほしい。一列ではなく、一つだけ横に外れているのだ。「一列に並べきれないので一つ横に置いておきますね」というメッセージが伝わってくる。「一つおまけしておきますね」というメッセージといってもいい。なんか得した感じ。当然、最初に口にする一個はこの「おまけ」のシウマイである。「おまけ」であるから、もともと余分なもの(ゆとり)であるから、「減った」という感じが伴わない。屋台骨が揺らいだ感じがしない。「頼もしい」のだ。

5限は講義「日常生活の社会学」。研究室で行う大学院の演習がサロンだとすれば、大教室で行う講義は講演会あるいはライブである。前者が密度の高さが求められるとすれば、後者はテンションの高さが求められる。90分の講義を終えると、たぶん体重が0.5キロほど減っているはずである。タイプの違う二つの授業がある木曜日はエネルギーの消耗という点において一週間のピークの日である。

「やれやれ」という気分で、6時半に大学を出る。

夕食は焼き鮭、サラダ、春菊の胡麻和え、鶏肉団子の味噌汁、ご飯。

私がサラダを摘まんでいると、妻が「何が入っているかわかる?」と質問してきた。「玉子とマヨネーズとブロッコリーと、それと・・・」と私が何か隠し味的なものがあるのだろうと考えていると、「正解」と妻が言った。どうやら刻んだブロッコリーがわかるかどうかがポイントであったらしい。ずいぶんと甘く見られたものである。私がそういうと、「だって、たかじさん、昨日の夕食の味噌汁の具を玉ねぎってブログに書いているけど、あれ、白菜よ」と妻が言った。そ、そうか。それはね、写真を見て書いたからで、食べてるときはちゃんと白菜だとわかっていましたよ。

食事をしながら、『コンフィデンスマンJP』の第二話(録画)を観る。三人組の詐欺師が主人公だが、カモを騙すときのテクニックが頭を使うというよりも、大がかりなセット(施設)とエキストラを仕込んでだますという、『トゥルーマンショー』的なもので、金にものをいわせているという点においてはカモと同列である、ということに作り手はどの程度自覚的であるのだろうか。

2時、就寝。