(承前)

時刻は午後6時。開演まで2時間ある。「レガロ」で夕食を食べることにする。ここは二度目。入口の外はテラスになっていて(ストーブが用意されている)、ここで飲食するとワインが割引になるそだが、もちろんわれわれは店内に入る。

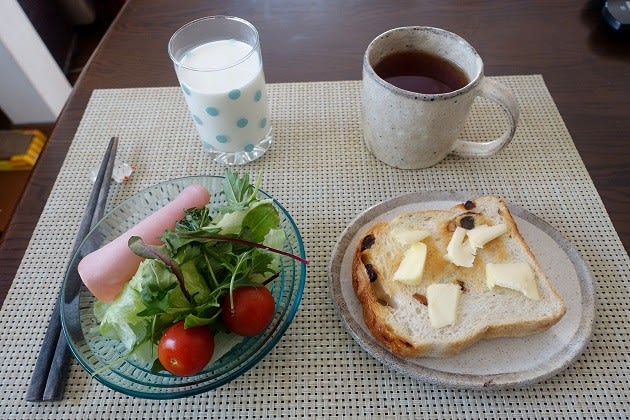

ツナと海老、オリーブのスペイン風サラダ 。たっぷりある。でも、食べるとペロリ。

粗挽きソーセージと白いんげんの煮込み+鶏もも肉のオーブン焼き 。前回来た時はピザとパスタだったので、今回はこの店の売りである肉料理を食べようと思った。

ハンガリー産鴨ロースのコンフィ。とても美味しい。しかも手頃な値段だ。

桜エビとアンチョビとキャベツの炒め。

ワンちゃんを連れたお客がテラス席を利用していた。ワンちゃんはずっと店内を見ていた、

さて、食事も済んだ。芝居の時間だ。

「兎亭」地下2階の「アトリエサードプレイス」。

会場には写真展も開催中。

二人の女性写真家、カメことMaoさんとカッパことかとうはるひさんの写真展である。

二人は日大芸術学部(江古田にキャンパスがある)の先輩後輩である。

今回の公演「プリコラシアター3×3」に参加している3つの劇団の芝居の様子が写真に撮られている。

獣の仕業の芝居も写真に撮っている。、

劇団獣の仕業の立夏もはるひさんの被写体になっている。

これは明け方の飯能付近の渓流で撮ったはるひさん渾身の一作である。(合成写真ではありません)

今日の芝居も写真に撮っていた(手前がMaoさん、向こうがはるひさん)。

芝居「THE BEAST」が始まった。この写真は私が撮った(以下も同じ)。今回の公演は上映中の写真撮影OKである。それも席を移動しての撮影もOKである。演劇と写真のコラボというのが今回の公演のコンセプトなのだ。

「THE BEAST」は劇団獣の仕業の10周年記念作品で、私は去年の12月23日に吉祥寺の「櫂スタジオ」で観たばかりである。

そのときの記事は→こちら

だから今回は再演ということになるが、単純な再演ではない。第一に、今回は「リーディング」である。役者たちは台本を手にしながら芝居をする。私は最初「リーディング」と聞いて、ラジオドラマのように役者たちがマイクの前に立って台詞を読むのかと思っていた。しかし、そうではなかった。台本を読むのは確かだが、役者たちは静止してはおらず、舞台の上を演技(身体的に)しながら動き回り、それも激しく動き回る。当然、台本から目を離している時間は長い。もしかして手にした台本は一種の小道具で、実際はみんな台本は覚えているのではないかと思ったが、後で演出家や役者に確認したら、だいだいは頭に入っているものの、完璧に覚えているわけでないとのことだった。やはり台本は必要なのだった。

リーディングのメリットの1つが芝居の準備が短時間でできることにあるのは間違いない(台詞を完全に覚える必要がない)。もう1つ、台詞を忘れることのプレッシャーから役者は解放されるので、のびのびと芝居ができるということもあるだろう。実際、役者たちが台本を手にしながらの芝居は、一種の稽古風景を観ているようでもあった。それは観客が普通は見ることのないものだから、芝居が出来上がっていく過程に居合わせているような臨場感があった。この臨場感は舞台の三方に客席が用意され、額縁のない立体的な作品を観ているという視覚的効果からも来ているように思う。

今回の公演が、単純な再演ではない理由はもう1つある。配役が違うのだ。同一の配役は登場人物6人のうち、ザ・バウシュリタウ・ユキヅリレテ(エンゲキジン最後の生き残り)役の小林龍二(獣の仕業)ただ一人。

前回はカイワ(劇団員の一人)を演じていた松本真菜美は今回はシュジンコウ(カンキャク最後の生き残り)を演じていた。それは前回雑賀玲衣が演じていた役である。あとから松本に聞いたところでは、雑賀の演技、台詞回しが頭に耳にこびりついていて、それからいかに脱却するかに苦しんだそうである。女子高生の制服を来たのはそのための一つの工夫だったのだろう。結果、彼女の演じたシュジンコウは、雑賀の演じた成熟した女ではなく、少女らしいひたむきさにあふれたものになっていた。

残りの4つの役は初めての役者(劇団獣の仕業のメンバーではない)が演じていた。とくにサッカ役の倉垣吉宏は独特の存在感をもった役者で、前回の「THE BEAST」とは異質の演劇空間を生み出すことに多大の貢献をしていた。

とはいえ、「THE BEAST」が前回と今回とでまったく別の芝居になったわけでなく、同質性も担保されていたのは、やはり小林龍二の存在によるところが大きい。ラスト近くの長いモノローグの場面、彼は一切台本を見ていなかった。ここだけはリーディングではなかった。台詞は完全に彼の身体の一部となっていた。サラリーマンをやりながらエンゲキ人であり続けるその矜持と無様さを彼は見事に演じ切っていた。

ラスト近く、役者たちは手にしていた台本を宙に放り出す。

それは台本でもあり、チラシでもあった。

こんなにバラバラにしてしまっては、あとからまた台本にセットし直すのは大変だろう、というのは心配無用で、リーディング「THE BEAST」は今夜一回限りの公演なのである。

ありがとう。楽しい時間でした。

「プリコレシアター 3×3」はあと2つのリーディングが予定されている。(ブログのアップに時間がかかってしまい。実際には25日の公演は終わっている)

1月25日(金) 20:00 兎団「CAFE BIANCO」

1月29日(火) 20:00 舞台芸術創造機関SAI「FAKE MATCH GIRL」

11時、帰宅。

3時、就寝。