こんにちわ。

「キリスト教の正しい学び方」、本筋に戻ります。

今回は、会衆派教会の説明ですが、それにからめて思いつく事柄、いろいろ語ります。

+++

筆者は今、近代イギリスに生成したプロテスタント的な教派教会を順に紹介しています。

それらの情報を一つ一つ順に暗記するのは賢明ではありません。

それらすべてををカバーする全体像の中で、個々の出来事をつながりある形で認識することが大事です。

そうやって体系的に理解しないと、知識は力にならないのです。

<ドイツ人民は自由にならなかった>

ドイツでは、ルターの宗教改革運動によってルター派教会が、カトリック教会と併存するようになりました。

だがそれでも、欧州大陸は依然として強烈な宗教統制世界でした。

ルター派教会も、基本的にカトリック方式から教皇制度を取り除いただけの教会だったからです。

伝統的な教理統一方式の教会のままだったのです。

<カトリック教団の宗教統制を知るのが鍵>

ドイツでの教会の統制がいかに厳密詳細で執拗であったかを、我々は今少し具体的にイメージする必要があります。

それによって、英国に実現されていた宗教的自由のイメージが具体化してくる。

+++

そしてその鍵は、本家本元であるカトリック教団の統制行動を事例的に知ることにあります。

だが我々には、カトリック僧侶がとった統制行動の情報に接する機会があまりありません。

そのあたりの情報公開が、意外になされていないのです。

ここにも、自由吟味方式が「人間の精神を解放する様」を知るのを妨げる障害があります。

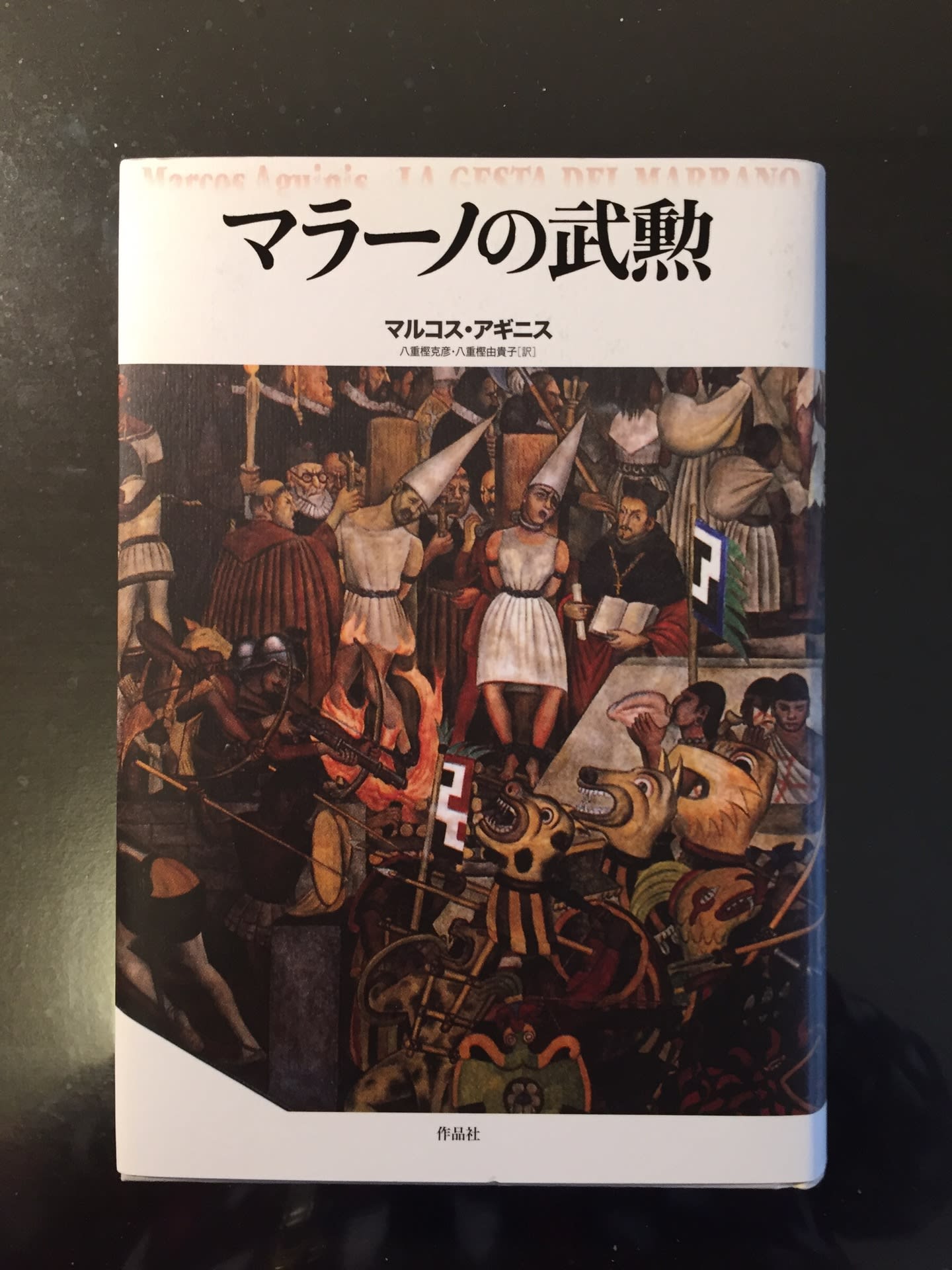

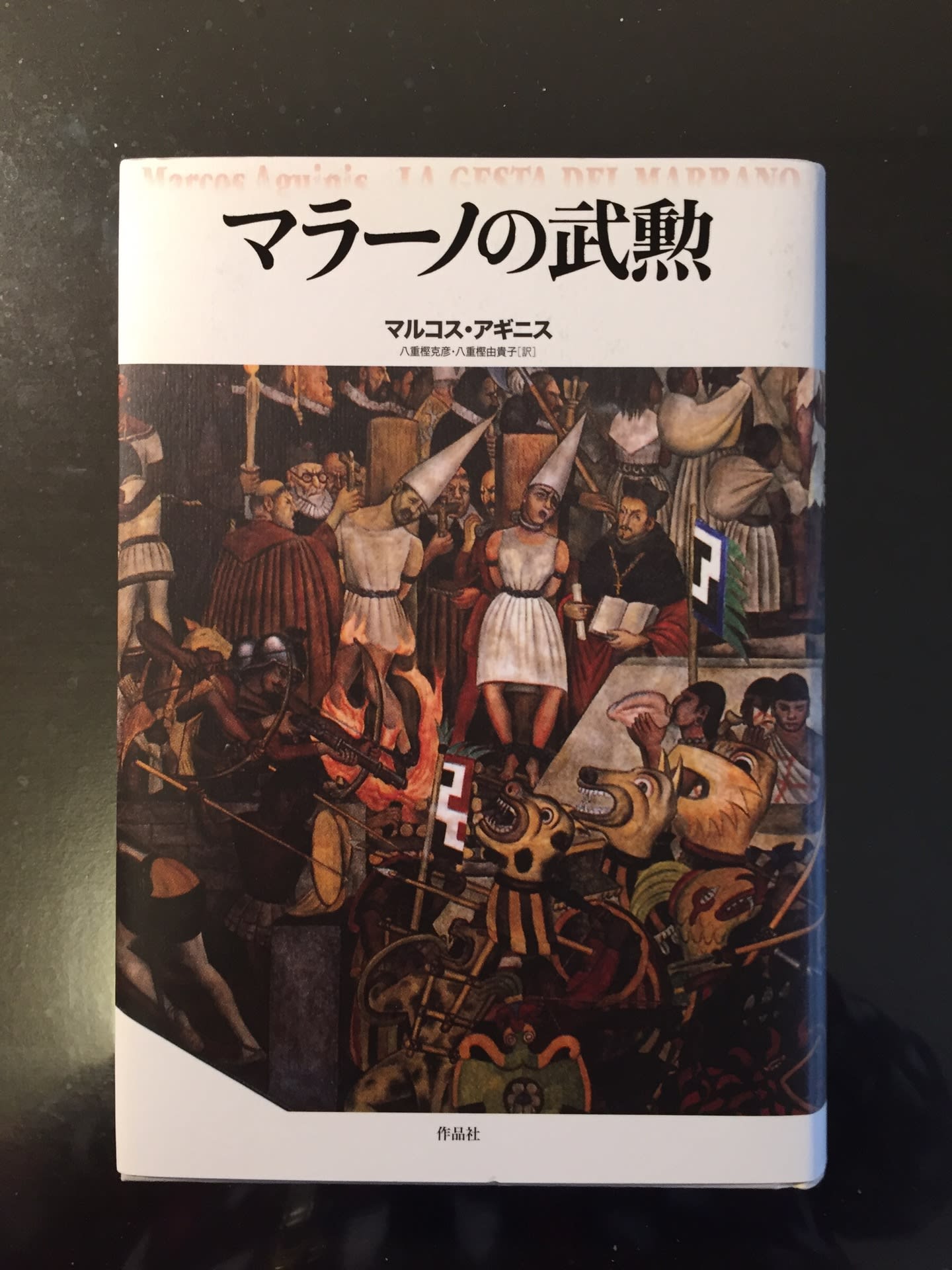

<『マラーノの武勲』>

だが幸いなことに、カトリック統制の有様を詳細に描いてくれている、ドキュメンタリー的小説があります。

『マラーノの武勲』作品社(マルコス・アギニス著、八重樫克彦・八重樫由貴子訳)がそれです。

ここでも作家の調査力と描写力が助けになるのです。

+++

この小説の舞台は南米です。

著者が主人公に選んだフランシスコ・マクドナルド・ダ・ジルバは、アルゼンチン、トゥクマン出身の実在の人物です。

彼は1632年リマの異端審問裁判所で「ユダヤ教信奉の罪」の判決を受け、火刑に処せられています。

著者アギニスは、彼を巡る膨大な資料を解読し、専門研究者への聞き込みをも綿密に行い、異端への調査、追跡、逮捕、尋問、拷問の有様を臨場感あふれる物語のなかで描いています。

<『インディアスの破壊』>

ここで若干脇道ですが、小説に描かれた時代の前段階の情報を追加します。

大航海時代以後の南アメリカ大陸は、欧州カトリック諸国の軍隊と僧侶たちによって地獄のような侵略を受けました。

その様は、報告書『インディアスの破壊についての簡潔な報告』岩波文庫(ラス・カサス著、染田秀藤訳)に記されています。

報告書の著者ラス・カサスは、カトリックの聖職者です。

彼はスペイン人たちの非道な所業を止めさせるべく、スペイン国王カルロス五世に現状報告書を提出した。

その原本が上記の文庫本のもとになっているといいます。

+++

これを読むと、カトリックの聖職者は良心的だったような印象を受けます。

だが、実のところこうした聖職者は例外的でした。

大部分は軍隊の非業を黙認したり、その実行を命じたりしていました。

その非道の様を読むと、極東の平和な島国に住んできたわれわれ日本人は、胸が苦しくなります。

吐き気に襲われる人もいるでしょう。

人間はこんなことも出来る動物なのだ、と改めて思い知らされます。

<聖書の勝手な解釈をすると>

我々は、こういう行為を肯定する理念が、聖書から(安易に)引き出されていることを知らねばなりません。

安易に引き出した単純な解釈は、ほとんど、スローガンでしかなくなっているような身勝手な教理にもなりえます。

軍隊に随行した僧侶は、そうやってつくった勝手な催告を、原住民に対して読み上げたという。

報告書の著者カサスはその催告事例を下記のように記録しています。

・・・・・・・・・・・・・・・

~人間ひとびとりの身代わりとなって、自ら犠牲になられた神の子イエスは、「全世界に行って、すべての人々に福音を述べ伝えよ」と語られた。

~そのみことば(御詞)を受け入れ、(スペインの)カスティーリャの国王に臣従せよ。

~もしそうしなければ、諸君らに情け容赦なく戦いを仕掛け、殺したりとらえたりすることになろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「スペイン人たちは、自分たちの土地で平和に暮らしている異教徒たちに対して、この催告を読み上げておいて、残忍な行為に及んだ」

~と著者カサスは記しています。

深夜に村落近辺にたどり着くと、そこでこれを読み上げた。

原住民に聞こえるわけがなく、また、聞こえたとしても、言ってる内容などわかりません。

だが、そういう儀式でスペイン軍人にこれから行う行為に正当性意識を与え、あらん限りの残虐を尽くしたのです。

そして、これを作成したのが軍隊に随行したカトリック聖職者だということ、これを忘れてはなりません。

<福音では「人間の自由意志」が前提>

たしかに「全世界に出て行って福音を述べ伝えよ」はイエスの命令です。

だが「受け入れない者は殺していい」という思想はそれに付随してはいません。

それは聖書の基本思想とは真逆でさえある。

福音には、「人間の自由意志を容認する」という大前提があるのです。

「受け入れない」という「選択」をした人は、最後の審判で予告された裁きを受ける~とはなっています。

だがそれは文字通り、ず~と後の「最後」のことです。

それに至る間での「受け入れる受け入れない」は人間の自由意志に任されているのです。

+++

けれどもそのことは聖書を総合的に吟味していって初めてわかってくることです。

軍隊や司令官や随行聖職者たちには、そんな感覚はない。

教団上層部から下される教理(一解釈)を鵜呑みにするのみです。

その上で、それを受け入れない者は「異端」として裁きにかけるのです。

こういう世界にいると、聖職者であってもその場その場で勝手な解釈を付け加えることになるのです。

軍人はもともと単純ですからそれを信じて勢いづく。

彼らは魚を料理するかのように、原住民を拷問し、財産を強奪し、殺戮をした。

それを「自分は神に奉仕している」と信じてやりました。

+++

教理統一方式のキリスト教では、人間はこういう風にもなるのです。

世に言う「キリスト教だって残虐行為をしてきた」とのセリフにおける「キリスト教」は、この方式のキリスト教です。

聖句自由吟味方式でのキリスト教活動では、こういう道は生じません。

だが、いまでも、キリスト教と言えば、前者しか世界の人々の意識には昇りません。

中世から現代に至るまで、そういう片肺非行の精神状態に人類はあります。

世界の人々は、キリスト教活動には二つの方式があることを、早く早く、 知らねばなりません。

<ユダヤ教徒も「異端者」だった>

話を小説『マラーの武勲』に戻しましょう。

スペイン軍による、そうした地獄の地ならしがなされた後の南米に、カトリック教団は欧州と同じ制度の教会を移植します。

そして、欧州大陸におけるに勝るとも劣らない執拗さで、宗教統制をおこないました。

+++

実在の人物だった小説の主人公は、ユダヤ教徒でした。

カトリック僧侶にとって、カトリックキリスト教以外はみな異端ですから、ユダヤ教信徒もまた、改宗させるべき異端でした。

その一人であった主人公に対する、執拗な追跡と攻撃の様を、著者アギニスは、準ドキュメンタリー小説として調査に基づいて詳細に描いています。

+++

従来、カトリックの異端攻撃の有様を示す具体的な情報は、今一歩のところで公開がなされませんでした。

だがこの本は、小説という手法をとって、それを具体的かつ詳細に示しています。

我々はこれによって、中世カトリック教団の蛇のように執念深い宗教統制の有様をリアルに知ることができます。

そしてそこから、中世欧州大陸の宗教統制世界の有様をも想像することも出来る。

中世カトリックはまさに、人間統制のプロでありました。

<そしてブリテン島の自由を認識>

海を隔てた大ブリテン島の自由世界は、この現実に対比してイメージすべきです。

両者を対比させたまさにその風景の中で、英国内で結果的に現実化していた躍動する精神世界を 追体験すべきです。

英国で生成していった新しい教派教会の情報を味わうべきです。

そこからイギリス国教会の統制力がガタガタになっていたことも推測できるのです。

それによって、われわれはイギリスのみに起きた教会事象を、立体的に理解することができるでしょう。

<会衆派教会>

前置きが長くなりました。

大事なことですので、長く語りました。

メソディスト教会の次に紹介すべき新教会は、コングリゲーショナル教会です。

この日本語訳は会衆派となっています。

だが、日本ではクリスチャンにも、それらの名の意味を悟っている人は少ないです。

+++

まず前述した~、。

「定番的になる教派教会の名前は、誰かが作ったニックネームが波及してできている」ことを想起しましょう。

そして、そのニックネームは外部者の目に特徴的に映じた一局面を表現していることを。

+++

この教派の名も同じです。

この教派は~、

「教会というのは国家の法律で造るものではなく、個々の信徒(会衆)が契約によって結成し運営するもの」

~との理念に堅くたっていました。

だから、教会では、会衆が最終決定権を持っていました。

彼らが直接民主制的な方法でもって意志決定し、教会を運営していました。

この教会にも職業僧侶はいます。

だが、彼らは礼拝指導と説教のプロとして雇われた人です。

会衆は、彼らを教会運営に参加させることはしませんでした。

+++

この特徴を捉えて、外部者はコングリゲーショナル教会(Congregational Church )と呼び始めたのです。

コングリゲーショナルは日本語では「会衆的」です。

でも、日本の神学者や牧師さんにも、この意味はよくわからなかったでしょう。

わからないままでこれを会衆派教会と訳し、これを日本名としたのです。

<「組合派」の名も>

だが、わからないものはわからない。

そこで、日本では組合派という呼び名も現れました。

会衆よりも組合のほうが具体的なイメージがしやすいからでしょう。

「くみあい」というと、まず労働組合が連想されます。

次に、協同組合も連想されます。

<協同組合会社と株式会社の違い>

協同組合も、会社です。

これは株式会社に対比するものとして、英国に出現しました。

株式会社での全体運営の決定権は、株を所有する数によって配分されます。

大株主は、大きな決定権を持ちます。

一人が、全株数の51%以上をもてば、独裁権を持てます。

+++

ところが、英国のロッジデールで始まった協同組合(co-operative association)方式では、出資額にかかわらず、決定権配分は均等に一人一票でした。

このあたりも、人々が会衆派教会の特徴を理解するのに役だったのでしょう。

そこで組合派という名前も現れたわけです。

ただし、それが英国や米国でUnion Churichとか Co-Operative Church とかといって呼ばれていたかどうかは、筆者は、知りません。

+++

一人一票制の思想は、人間の持つ平等精神に呼応するところがあります。

おそらく、それもあってのことでしょう、会衆派教会もまた、大教会に成長しました。

<でも教理統一方式だった>

とはいえこの教会も初代教会のような聖句自由吟味方式にまでは行かなかった。

教理書をもつ教理統一方式で運営をしました。

聖句自由吟味土壌の影響を受けても、自由吟味方式にまで行くのはなかなか難しいようですね。

教理統一方式は、信徒を手っ取り早く一体化するには便利な道具です。

教理書は外部社会に対する教団の身分証明書のような役割もしますしね。

<同志社大学を運営>

日本で会衆派教団の顔となっているのは、京都に現存する同志社大学とその教会でしょう。

この学校は、米国の会衆派教会が創立者・新島襄を支援することによって出来ました。

新島は知恵と度胸をもった面白い人だったようです。

安中藩だったか、そこの下級武士のせがれだった彼は、幕末に米国船の船底に密かに忍び込みました。

発見されたときには船はすでに米国に出港していました。

こうなるとアメリカ人は、「では米国に連れて行って面倒見るか」、となるのですね。

+++

彼は米国のクリスチャンホームに預けられました。

ホームステイ状態です。

その家庭が、会衆派教会の会員で彼に熱心に伝道した。

家族の一員として共に教会に通った彼は、チャッカリと会衆派の信徒になりました。

+++

そしてあるとき「日本で福音を広めたい」と宣言します。

米国の教会では、多くの教会員が海外宣教基金にも多額の献金をします。

新島はそこからの資金と、彼の志に感動した教会員たちの自由献金をいただいて、日本に帰国しました。

そして、すでに米人宣教師が京都で始めていた教会とそれに付属する英学校に転がり込みます。

彼はその発展に尽力し、それがのちに同志社大学と神学部になるのです。

このあたりは、NHK大河ドラマ「八重の桜」でも描かれていましたね。

<入学式でも神学部が源の学校と明示>

余談ですが、筆者の娘の一人も、同志社の神学部に学びました。

入学式に出て感銘したことがあります。

同志社は今では総合大学で、沢山の学部を運営しています。

他の学部の入学生は多く、これにくらべると神学部生はほんのわずかです。

ところが、神学部生の席は、新入生の最前列でかつ中央、講壇のすぐ前にもうけられていた。

特別扱いです。

こんなところにも同志社は、この大学の「原点は神学部」にある、とのアイデンティティを明示していました。

<東京の大学では神学部は追い出されていた>

このあたりは、筆者が勤務していた明治学院大学(東京、白金)とは対照的でした。

この学校はヘボン式ローマ字のヘボン先生が創立された学校です。

だが先生は同時に働き盛りの30年を聖書の邦訳化に注がれた、宣教師でした。

だから、神学部が原点になって発展したのです。

+++

ところが、この学校や同じ東京の青山学院などは、あるとき、神学部を大学から追い出してしまっていました。

それらを外でまとめて出来たのが、東京神学大学ということでした。

神学というのが、経済学や文学などの学問的・科学的思考と異質なものと認識された。

それが主因だったでしょう。

+++

だけど、神学も本来は学問的・科学的思考で行うべきものなんですけどね。

東京での神学教授はそのあたりの方法論(認識論)的な「知性」が薄かったのでは、と今振り返れば思います。

筆者が働き始めた時期にも、学内に神学の先生がいました。

一般教養部門に「キリスト教学の教授」として残留しておられた人々です。

その方々には、事実で語るべきところを、「信仰!」を前面に出して主張することが、教授会でよくみられました。

こういう風ですと「もう、神学部は外に出てまとまってやってもらおう」と一般の教授は思うようになるのでしょう。

+++

とにかく、東京のミッションスクールでは神学部は追い出されていました。

その点、関西では神学教授も神学の本質を外さないでやっていたのでしょう。

関西学院にも神学部は存続していますしね。

+++

これに象徴されると言っていいでしょうが、東京の先生の学問は概して底が浅いですね。

文科系ですけどね。

大学の教授は研究者でもあるのに、ものごとを「探求する」という姿勢の薄い人がほとんどでした。

処世の意識が九割以上といった感じでしたね。

名古屋はもっとひどかった。

まことに、日本の大学、学問は、ガタガタです。

<吉田松陰と新島襄>

余談ついでに、もう一つ「対照」を。

新島襄は上手いこと渡米を果たしました。

この試みは、かの吉田松陰もなしているのですね。

でも成功できませんでした。

それどころか、密航者としてとらえられ、後に幕府に斬首されています。

+++

この絵のような対照はどうして生じたか。

松蔭先生は長州藩萩の武家に生まれ育ち、論語など行動倫理的な知識を自らの身にすり込むようにして学びました。

そうして出来上がった資質が、渡米の試みの際にもまともに出ました。

彼は、米国の艦船に乗り込んで、渡米の熱意を書いた手紙を差し出し、わかってもらおうとしました。

「至誠は通じる」といいます。

それは艦長としてもわからんでもなかったでしょう。

だけど、彼らはいま、日本の統治者(幕府)と合法的に交渉で事を進めようとしているのですよ。

その立場上、密航を願い出た者を、「はいそうですか」と連れて行くことなど、出来るはずないじゃないですか。

ここまで開けっぴろげに正面から出られたら、やはり、密航者として幕府に送るしかありません。

+++

だが、松陰先生は、そういう知恵には無縁だったのですね。

知識はあったとしても、論語的道徳に反する行為など、アイデアに浮かべることすら出来なかった。

松陰先生は、江戸の都会から遠く離れた、誠実な、田舎の人だったのです。

+++

そこへもってくると、新島襄は、安中だったか、江戸に近い藩の下級武士ですからね。

ここでは儒教とかの道徳倫理などに、きまじめに没入して学ぶ文化などなかったでしょう。

新島は松陰先生より、いわば、ず~と「世に長けていた」のです。

自己責任で船に忍び込んで、出向した後に見つかれば、米国人はそのまま連れて行ってくれる。

~そういう人間の機微が読めるのですね。

彼は船底で発見されたと言うことになっていますが、実際には「もうそろそろいいだろう」と自ら見つけられるように動いた。

そんなところではないかと思います。

+++

ただし、それだって度胸のいることではあるでしょうが、松陰先生とは、多くの面で対照的だったのですね。

でも彼は日本で会衆派の教会活動を発展させた。

人間には、それぞれの生涯が計画されているのかもしれませんね。

今回は、これまでにしておきましょう。

(Vol.35 会衆派教会~新島襄の同志社を支援した教団~ 完)