何かと気が重くて、今週はどうにも面倒な本を読み進める気になれない。そんなわけで、あれがいい、これがダメだと与太話を繰り広げている本を読み散らかす。

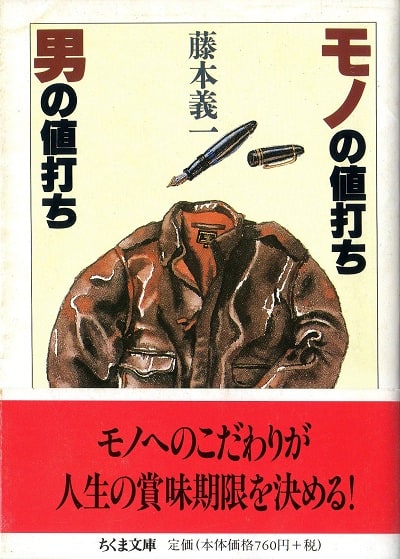

■ 藤本義一『モノの値打ち 男の値打ち』(ちくま文庫、原著1994年)

わたしにとって、藤本義一といえば、夜中こっそりと見ていた『11PM』の白髪男であり、文章を読むのははじめてだ。

革ジャンとか、ローライコードとか、モンブランの万年筆とか、行き当たりばったりの旅とか、鍋料理とか、いくつも持った鞄や時計とか、場末の飲み屋とか。ああ言えばこう言う感じ、さっき読んだことと矛盾したことだらけ。正反対のことを書いても印象はさほど変わらないに違いない。まあ、この人はこれで良かったのだ。

■ 串田孫一『文房具56話』(ちくま文庫、原著1996年)

当然というべきか、たたずまいとか物腰とかいったものが、上の本より格段に上品になる。文房具ひとつひとつについて、思い出話や、高尚でもなんでもない使い方なんかを、短く、また潔くまとめている。

消ゴムは多くの場合消ゴムらしく使われず、鉛筆による痘痕のような穴だらけである、とか。

街を歩くと広告付きの吸取紙を渡された時代があり(いまのティッシュペーパーのようなものか)、万年筆のインクがよくなるとすたれてしまった、とか。

昔は銀紙に鉛が含まれており、たくさん集めて溶かし、屋根瓦に流し込んで文鎮を作った、とか。

鉛筆削り器を使わず、小刀で鉛筆を削っている間に、なかなかいいことを思いつく、とか。

いずれも新しい製品というよりは、人が使うモノへの愛着に溢れており、いいエッセイだ。わたしにも、丸善の文房具売り場や伊東屋に立ち寄ると、ペンやノートを手にとっては使い勝手を想像したり、万年筆を試し書きさせてもらったりと、足が棒になるまでうろうろしていたりする習性があるので、こういった偏愛ぶりには共感するところ大なのだ。

■ 伊丹十三『女たちよ!』(新潮文庫、原著1968年)

欧米の製品や、食べ物や、ファッションなんかを、見事なほど気障に紹介し続けている。いまとなっては、たとえば、パスタの茹で具合がアルデンテでなければならないなど当たり前の話であり、西洋かぶれのおじさんのようで読んでいて少し気恥ずかしい。

しかし、これは1968年に書かれた本である。文化の先っぽに身を置いて、日本のナポリタンなどに苛立ちながら、とにかく本物を求め続けたわけであり、当時の読者はこれに圧倒されながら読んだに違いない。植草甚一がニューヨークに行かずしてまるで裏庭であるかのように書いていた、のとは違うのかな。

何にしても、身体を張って気障であろうとすることは大事だな、などと思った次第。