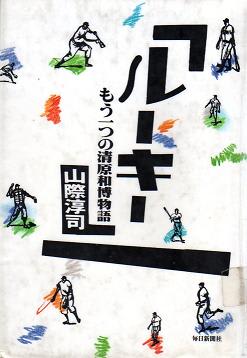

地震と原発事故が起きてからというもの気もそぞろ、忙しいこともあって、何かをまともに読もうという気が起きない。そんなわけで、快楽中枢を刺激するものはプロ野球であるから(それさえも開幕延期)、平出隆『ベースボールの詩学』(講談社学術文庫、原著1989年)を読む。

同じ著者の『白球礼讃』(岩波新書、1989年)は出た当時読んだが、これは知らなかった。『白球礼讃』は、米国において野球発祥の地とされるクーパースタウンから名前を取った草野球チームをやっているという話だった。確か、ロッテ・オリオンズを引退した後のレロン・リーを助っ人として呼び、試合の最後に代打として登場させるエピソードがあった。彼の打球は内野フライ、しかしひたすらに高い高い打球であった、というのだった(なんて良い話だろう)。同じころにリーの妻が『リー、思いっきり愛』という本を出し、渋谷の紀伊国屋書店でサイン会があったことを覚えている。本を買いもせず横で眺めていただけだが、リーの迫力は凄いものがあった。

この『ベースボールの詩学』では、クーパースタウン神話が歴史の捏造であったことに触れている。スポーツ用品業としても大成功したスポルディングという男は、ボストン・レッドストッキングス(レッドソックスではない)に所属し、はじめて200勝をあげた大投手である。しかし彼は、いわゆる<アメリカ>であった。国技としての神話を創るため、英国からのルーツを故意に抹消したというのだ。野球の<アメリカ>神話化は今でも生きているから、その始点を示されたような気がした。日本野球をコケにしたボブ・ホーナー、ビル・マドロック、ケビン・ミッチェルといった奴らもいたし、第1回WBCでの日米戦では西岡剛のタッチアップについて明らかに米国寄りの采配があったし、パイレーツに入った桑田真澄を吹っ飛ばした巨漢の審判だってそうかもしれない。

米国内だけではない。スポルディングは野球の伝道師として、1888年、はじめての世界遠征を企画実行している。ニュージーランド、オーストラリア、スリランカというクリケットの国を経て、エジプトではピラミッドをバックネット代りにして、フランスではエッフェル塔の下で試合を行っている。滅茶苦茶だ。それでも、やはりクリケット王国の英国ではそれなりに受けたようだ。いまだに私にはクリケットのルールがわからないのだが、スリランカのマータラという町でクリケットをテレビ観戦していると、隣りのオヤジが「彼はこの町の出身で、打って良し、守って良し、走って良しの三拍子揃った選手だ」と話していたことを思い出す。まあ野球と同じ、原初の欲望においては同じなのである。

1845年に結成されたニッカーボッカーズのルールには、「走者にボールを投げつけることの禁止」が入っていた。著者はこれが、硬くて反発力のあるボールを使うことにつながり、近代野球の扉を開いたものと評価している。歴史的にも、このころからベース間の距離はまったく変わっていない。盗塁や内野安打のぎりぎり感を思えば、その絶妙な距離の不思議さを感じざるを得ない。ああ面白いな。

ついでに、空港の売店で目についた、愛甲猛『球界の野良犬』(宝島社、原著2009年)を読む。野球で野良犬というと、長嶋茂雄の立教大学時代のエピソードを思い出してしまう。

「おい、映画を観に行くぞ!」

「長嶋さん、何の映画ですか?」

「ノヨシケンっていうんだ!」

それはともかく、愛甲先生、いかにも悪そうだったが、本当に悪かったんだな。あのバットを垂直に立てたフォームが好きだった。「テレビじゃ見れない川崎劇場」の川崎球場で一度見た。千葉マリンスタジアムの売店には、愛甲とマイク・ディアズのオリオンズ時代のユニフォームが飾ってあったが、まだあるのかな。