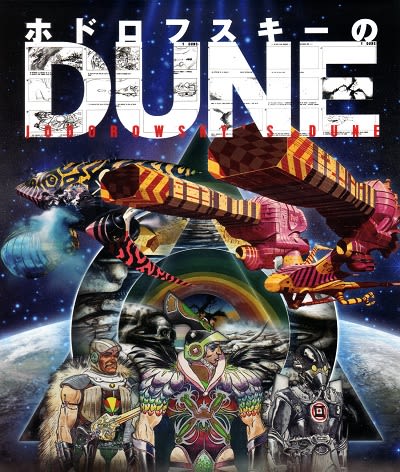

ヒューマントラストシネマ有楽町で、フランク・パヴィッチ『ホドロフスキーのDUNE』(2013年)を観る。

1975年。既に、『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を商業的に成功させていたアレハンドロ・ホドロフスキーは、次なる企画として、『デューン』の映画化を開始する。

キャストやスタッフは、ホドロフスキーが直感でこれはいいと思った人。特撮担当として、最初にダグラス・トランブルに目を付けるが、会ってみると多忙で傲慢なビジネスマンであり、怒って他を探す。ちょっと前に完成していた、ジョン・カーペンター『ダーク・スター』(今みるとしょぼい!)の特撮担当ダン・オバノンに決定。さらに、H・R・ギーガー。俳優として、サルバドール・ダリ。お気に入りの料理人をセットにして、オーソン・ウェルズ。さらに、自分の息子には、演技のため2年間武術の特訓を受けさせた。音楽はピンク・フロイド。凄いというかなんというか。

これらのアイデアをひとつひとつ固めていき、設定や絵コンテからなる分厚い企画資料を作成し、スポンサー探しをはじめた。しかし、巨額の予算や、ホドロフスキーの頑固な怪人ぶり(何しろ、12時間の映画にしたいなどと考えていた)のため、資金調達ができず、映画化は挫折した。そのかわりに、結局はデヴィッド・リンチが同作品を映画化したのだが、ホドロフスキーはその駄作ぶりに大喜びしたという。

作品は完成しなかったが、ホドロフスキーが撒いた奇抜な種は、あちこちで芽をふいた。『スター・ウォーズ』、『エイリアン』、『ターミネーター』、『プロメテウス』など、新旧の名作群に、『デューン』のコンセプトが活かされている。つまり、作品のかわりに世界を創った男というわけであり、これは愉快だ。

それにしても、何かに憑かれたように愉しそうに話し続けるホドロフスキーに、圧倒される。劇場からもときどき呆れたような笑いが起きる。何なんだ、この人は。こちらまでヘンに元気になってくる。学生のころ、『エル・トポ』の気色悪さに辟易して、他のホドロフスキーの映画を観ていないのだが、これはつまりわたしがお子ちゃまだったということだ。

ついでに、近くの三菱一号館美術館にて、「バルテュス 最後の写真 ―密室の対話」展を観る。

晩年のバルテュスは、身体的にデッサンが困難となり、ポラロイドで少女の写真を撮り続けた。狭い会場には、ほとんど同じポラがずらりと展示されている。アトリエでは自然光以外を拒絶していたくせに、フラッシュもときどき焚いている(DMの写真もフラッシュ一発写真)。しかし、薄暗い中で、ぶれてはいても、自然光のみで撮ったポラのほうが断然良い。

美しいといえば美しいし、変態的といえば変態的。(だってそうでしょう)

ホドロフスキーもそうだが、バルテュスも、思い込んだら意地でも方向を変えない。無理だがわたしもこうありたい。

●参照

バルテュス展