遅ればせながらダンジョン飯最新刊購入、と。

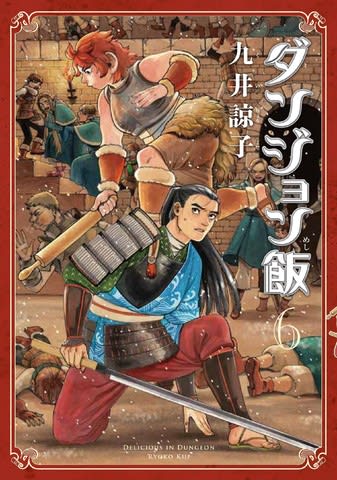

表紙には俺の嫁ナマリ(妄言)がいよいよ登場。つーかシュローもわざわざ一緒に載せたってことはいよいよ終わりが近いってことかい(ご存知のように、一巻から旅のメンバーが一人ずつ表紙を飾っている)!?

と鼻息荒く中身を読んでみると・・・五巻で最後に出てきた人物たちが色々やり取りしている。作者は元々人間関係の機微を描く作品を多く手掛けているので、ここの描写は非常におもしろい(特にライオス・シュロー・カブル―の3人で、カブル―の計算高い発言はやり取りに深みを与えるだけでなく、ライオスとシュローのアホなやり取りも作者が「あえて」やってることを暗示する)。つかマイヅルさんがドストライクすぎて生きるのが辛くなってきた(アホ)。化粧が落ちたお顔も素敵である(これは「もやしもん」の長谷川と似た印象かな?)。あと、タデがアホかわいいw「あい!」の掛け声は勝手に「あ゛い!」と脳内再生されとりましたw意外だったのは、イヅツミを見ても猫好きの俺が何の反応も示さなかったこと。あるいはクロのように何か本能が警戒したのかもしれぬ・・・

とまあアホな話はこのくらいにして、本編の感想。

〇ライオスのアホさ

これまで何度かライオスのオトボケぶりを描く場面はあったが、この巻にきて拍車がかかっている。人が目の前で死にまくってる状態で敵に向かって「かっこいい」ってオイオイ・・・まあシビアな展開を描きながらその緊張感を和らげる狙いっもあるだろうけど、ちょっと度を越してる感じだ。「魔王城問題」のようなダンジョン飯以外の諸作品を見ても無意味なキャラ造形はしない作家なので、当然意味があると考えるべきだろう。これまでは比較的ギャグタッチだったため、

話がシリアスになりすぎないようにする

マルシルと関係が深くなりすぎない必然性を作る

鋭いキャラだと「何であの時~に気づかなかったのか」と後々読者に突っ込みを入れられてしまう

といったあたりが抜けてるキャラにした理由と考えてきたが、ここにカブル―の述懐(迷宮の主に関すること)をわざわざ入れたことを考えると、最終的に、あるいはこれから出てくる極めて重要な場面でライオスが「非合理的な、しかしこれまでの行動から納得はできる」判断をする可能性が高そうだ(たとえば巨額の遺産に興味を示さない、自分一人を犠牲にして仲間全員や多くの人間を救う、など)。

〇ハーピーとの戦い

この戦いが六巻のハイライトであるという点におそらく異論はないだろう。対レッドドラゴン戦と比べても明らかに今までとはレベルの違う戦いが展開されており、ここからの旅が、その目的の達成含め、極めて厳しいものとなることを窺わせる内容となっている(死にざまも、これまでと比べると割と身体性に訴える生々しいものと言える。蘇生の後も服の破れや血の痕を残している演出も良い)。「魔物」は「魔物」であるし、またそうでしかないという話だが、「竜の学校は山の上」や「人魚禁漁区」、「現代神話」など九井諒子が繰り返し描いてきた「他者」との共生・断絶というテーマであり、ここにきて作家性がやはり強くせり出てきた印象だ(「ツインピークス」のように、あえて入口の間口を広げて最後は難解だが深いテーマに受け手を導くという傑作は存在するわけで、それはそれでおもしろい戦略である。ちなみに他者やそれとの共生を描いた傑作としては、「ヒヤマケンタロウの妊娠」・「秋の日は釣瓶落とし」などがある)。

また、この戦いでシュロー一党の結束の固さも印象付けられた。何となく「お供」としてついてきた感があったが、名実ともに「命を張っている」ことが示されたわけで(骨がくっつくから骨折してもいいと考える人間はいないように、蘇生できるからといって死んでもいいと考える人間はいない。あれだけのことがあったのに離反のそぶりすら微塵もないということは、描き方こそコミカルだが彼女たちの覚悟のほどを表しているように思える)、シュローの「成長」も含めて非常に興味深いところであった(ただ、この憑き物が落ちたような変化が一人物だけに対するものなのか、今後ライオスパーティー全体に関わってくることなのかまでは不明だが)。

〇シェイプシフター

他人の中の想像を実体化して・・・という話。熾烈な戦闘と苦みを残す別れの後だけに、コミカルな展開となっている。巨人なライオスとか涎たらして目が逝ってるライオスとか見る度に笑えてしまうw詳しい展開はまあ本編を読んでもらうとして、一つ気になったのはマルシルの中のライオスがあの人似で、マルシルとあの人の関係性を考えるとやっぱマルシルはライオスが好きってことなのか???まあこの話で重要なのは、仲間=理想的な人間ということではない、という点を示したことだろう。つまりそれぞれ特異なものや苦手なものを持っているわけで、その「瑕疵」も含めてその人であり仲間であるという点を確認した感じ。(おそらく演出的な狙いによると思うが)ライオスの亜空間っぷりを描いた後で、かつ一行に疲労感が蔓延している状態であるため、改めてパーティーの結束を確認する意味合いがあったと考えられる。

〇マルシルの扱い

この巻では古代魔術を使うことの重大さが強調されている。九井諒子作品では「奇跡」(言い換えれば「都合のいい救い」)はない。コミカルに見えてその実シビアな作家であるので、この展開も納得できるものだ。そのことを新キャラとの絡みを駆動する材料として使いながら、ファリンについては最終的にシビアな話となることがうかがえるが(これはイヅツミの件で再度強調されている)、この案件でボコボコにされた(されざるを得なかった)マルシルがかなり憔悴しているため、最後の「夢魔」ではバランスを取るように彼女を救う話となっている(まあこの前のシェイプシフターもそうなんだけど)。内容的には頭の悪そうな犬が出てきたりとコミカルで微笑ましいが、単にバランスを取るだけではなく、なぜ彼女が禁忌とされている蘇生(反魂?)の魔術を学習するに至ったのかを同時に描いているのは巧みだなぁと感心した(どこから目線だ)。ちなみに魔術書で叩くのはアザゼル方式なんでしょうかねwとりあえず犬好き・子供好きな俺は読んでる時に顔が緩みまくってましたわw

というわけで、どう考えてもあと2~3巻くらいは続きそうなのだが、一体表紙はどうなるんだろうかという疑問は残しつつ(7巻がイヅツミ、8巻が狂乱の魔術師、9巻が全員集合とか???)、この稿を終えたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます