都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

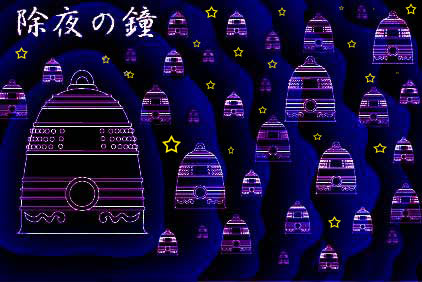

大晦日に、撞く「除夜の鐘」は108の「煩悩(ぼんのう)」を打ち払うということは、皆さんご存知と通りです。

「108」という数には諸説あるようです。

まず、仏教発祥の地インドでは、『数の多い様子』を「108」という数字で表していたという説。

人間の苦しみ『四苦八苦』の語呂合わせで『4989(しくはっく)』、『4×9=36』・『8×9=72』、『36+72=108』と言う説。本当らしい見事な計算です。

では、「煩悩」とはなんでしょう。私たちの身心を乱し、悩ませ、正しい判断を妨げるのが「煩悩」。

ぼん‐のう〔‐ナウ〕【煩悩】

《(梵)klesaの訳。苦悩・心痛の意》仏語。身心を悩まし苦しめ、煩わせ、けがす精神作用。貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)は根元的な煩悩として三毒という。染。結。垢(く)。「―にさいなまれる」「―を解脱する」

大辞泉

仏教的には、

「貪欲(とんよく)」:仏語。三毒・十悪の一。欲望にまかせて執着しむさぼること。貪。

「瞋恚(しんい)」:仏語。三毒・十悪の一。自分の心に逆らうものを怒り恨むこと。

「愚痴(ぐち)」:仏語。三毒の一。心性が愚かで、一切の道理にくらいこと。心の迷い。また、そのさま。

大辞泉

と言うことになるそうです。

以上の三つ「貧・瞋・痴(とん・じん・ち)」が、根本的な煩悩「三毒」と言われるそうです。

「除夜の鐘」は108のもうひとつの理由に、人間の煩悩の数を「36」あると考え、 その煩悩には過去・現在・未来の3種類があるのですから、「36×3=108」という説。

今年の煩悩だけを払うのではなく、過去や未来の煩悩までも払い尽くす(撞くす)のだと、いうことでしょうか・・・。

私たち凡人にとっては、払っても、払っても、湧き出して来るのが煩悩ではないでしょうか。

私たち凡人にとっては、払っても、払っても、湧き出して来るのが煩悩ではないでしょうか。

因みに、煩悩の化身のことを「マーラ(魔羅)」と言うそうです。

前置きが長くなりました。108回の正式なつき方ですが、107回を旧年中に撞いてから、最後の一回だけを年が明けてから撞くというのが正式な撞き方だそうです。最後の一回を撞くときには、107回目の間隔が短すぎても長すぎてもいけない。そのためのペース配分を考えながら撞かなければならないのです。

そして、鐘を撞く力加減にも作法があって、強く弱くと、交互に強弱をつけて撞くのが仕来りだそうです。

除夜の鐘を聞かれる方は、注意して聞いてみてください。その頃、私は眠っていますが・・・。

本年中は、大変お世話になりました。来年も雑学、ウンチク、豆知識を掘り起こしてまいりますので、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

みなさま、どうぞよいお歳をお迎えください。

したっけ。

お雑煮(ぞうに)は一年の無病息災を祈り、お正月に食べる伝統的な日本料理です。沖縄を除く日本各地でお雑煮を食べる風習があります。餅の形やだし、具の種類にいたるまで、地方や家庭ごとに千差万別なようです。

もともと神祭に供えた神饌(しんせん)を下げて、神と氏子など参加者が共食する「直会(なおらい)」に起源をもち、さらにそれが年頭の年神迎えの供物を食べることをさすようになったといわれます。九州各地で正月の雑煮を「ナオライ」と呼ぶそうです。

神様の食べ物を皆でいただくのです。私たちが食事のとき、「いただきます。」と言うのは、ここに起源があるのです。

しん‐せん【神饌】

神祇(じんぎ)に供える飲食物。水・酒・穀類・魚・野菜・果実など。御食(みけ)。供物。

大辞泉

古来において、一日は夕方から始まるとする風習があり、元旦は大晦日の夕方から始まると考えられていました。大晦日の夕方に神仏に供えた餅や飯を日の出後に降ろして、具材を加えて煮た物が雑煮のルーツとされています。

お雑煮を食べる際には旧年の収穫や無事に感謝し、新年の豊作や家内安全を祈ります。正月三が日の祝い膳には欠くことのできない料理です。

本来は、もち・アワビ・いりこ・焼き栗・山芋・里芋・大豆の7種類の材料を味噌で煮たものだそうです。

しかし、『雑煮』を『何でも雑多に煮る』の意味と誤解されて全国に広まってしまったのだそうです。その為、地域によってはまるで違う料理になってしまったのです。

室町時代に書かれた『鈴鹿家記』に初めて「雑煮」という言葉が登場するそうです。1364年1月2日に雑煮の記述があるそうです。

これ以前の名称ない形態については諸説あり、うち一つの名前は、烹雑(ほうぞう)といわれるそうです。

また、江戸時代の天保十四年(1843年)に書かれた『貞丈雑記』という書物には、南北朝時代に伊良親王が戦いに敗れて伊勢に逃れた時、元旦に蛤の吸物と大根の汁物を食したのが、伊勢・尾張地方のお雑煮の起源であると書かれているそうです。

それによると、「保蔵(ほうそう)」と記され、この「ほうそう」がお雑煮の本当の名前だそうです。臓腑を保養して活力をつけ 、利尿、消化に効果をもたらすと記されていのだとか・・・。

本字は烹雑、烹.は煮ると同じであるから雑煮になると、伊勢貞丈(いせ-さだたけ1717~1784)は説明しているそうです。

『貞丈雑記』

江戸時代の有職故実書。16巻。伊勢貞丈(いせさだたけ)著。子孫のために書き記した宝暦13年(1763)以降の雑録を、死後弟子が校訂して天保14年(1843)に刊行。

大辞泉

室町時代の武士の宴会では必ず一番初めに酒の肴〔さかな〕として雑煮が振舞われたソウデス。すなわち雑煮は宴の最初に食べる縁起のよい料理で、雑煮を食べなければ宴が始まりませんでした。

この習わしをもとに、一年の始まりである元日に雑煮を食べるようになったと言われています。

当時餅の原料である米は高価なものであったため、一般庶民のお雑煮には餅の代わりに里芋が入っていたようです。

江戸時代に入ると、一般庶民でも簡単に餅が手に入るようになり、北海道や沖縄を除いて全国的にお雑煮で正月を祝うようになりました。

味噌味としょうゆ味、丸餅と角餅などの東西のお雑煮の違いは、江戸時代からすでにあったと考えられています。

味噌味としょうゆ味、丸餅と角餅などの東西のお雑煮の違いは、江戸時代からすでにあったと考えられています。

東日本⇒角餅で味は醤油仕立て・・・。

西日本⇒丸餅で味は味噌仕立て・・・。

現在では北海道でもお雑煮の食文化がありますが、それは明治以後に本州から移り住んだ人々が持ち込んだと考えられています。一方、沖縄には今も雑煮文化はないそうです。

因みに、北海道の当家の雑煮は醤油仕立てです。

したっけ。