都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「かき氷」を描きました。

急に暑くなりました。暑いときはアイスですね。

でも、私は牛乳アレルギーなのでミルクアイスは食べられません。ソフトクリームはもってのほかです。

なので氷のアイスしか食べられません。

あずきバーが美味しいですね。

|

かき氷 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

氷旗の例。もとは許可証であり「官許」と「産地(企業名)」が記されていた。文様は波に千鳥である。※

かき氷(かきごおり、欠き氷)とは、氷を細かく削るか砕いて、シロップ等をかけた氷菓。餡やコンデンスミルクをかけることもある。氷は古くは鉋(かんな)などで粒状に削ったが、現在は専用の機械を用いる。また市販品として、カップに細かく砕いた氷と各種シロップを混ぜてカップ容器や袋に入れた製品も売られている。日本以外にも類似のものが各国にある。

日本では、かき氷を売っている店は氷旗(白地に赤い文字で「氷」と書かれた幟〈のぼり〉)を掲げていることが多い。夏季に社寺の境内で催される祭礼や縁日などでは綿菓子、たこ焼き、焼きそばとともに売られる代表的な縁日物(えんにちもの)の一つであり、夏の風物詩、季語の一つである。

歴史 史実上の記録は平安時代に清少納言の『枕草子』「あてなるもの」(上品なもの、良いもの)の段に、金属製の器に氷を刃物で削った削り氷(けずりひ、文中では「けつりひ」)に蔓草の一種である甘葛(あまかづら・あまづら、蔦の樹液または甘茶蔓の茎の汁)をかけたとして「削り氷にあまづら入れて、新しき金鋺(かなまり)に入れたる」と記述されている。藤原定家の『明月記』にも登場する。製氷技術のなかった当時、夏に氷を求めるにはあらかじめ冬の雪や氷を氷室で保存する以外に方法が無く、かき氷は特権階級しか口にできないものであった。 |

※これは明治の初めに粗悪な氷の流通を取り締まるため政府が認許した氷製造業者(販売業者)に発給した営業許可証が元になっています。明治11年(1878年)9月20日の内務卿通達による施行だそうです。

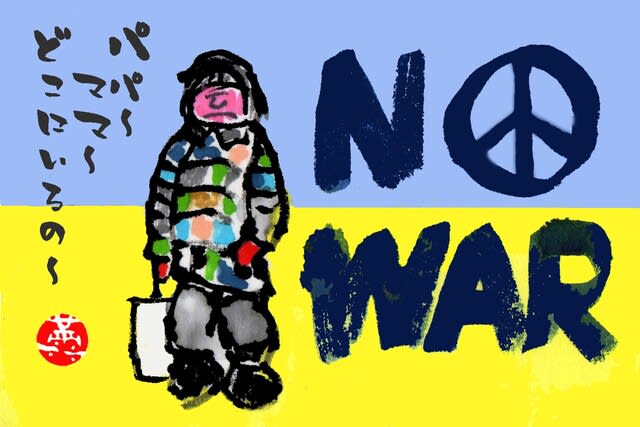

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3