東京大学の銀杏黄葉を満喫してから、ぶらりと「谷根千」へ回り下町情緒あふれる街並みを歩いてみました。

弥生キャンパスから権現坂(S坂)を下り根津権現の表門に立つと、銀杏の黄葉も盛りで古刹の重みを感じますね~

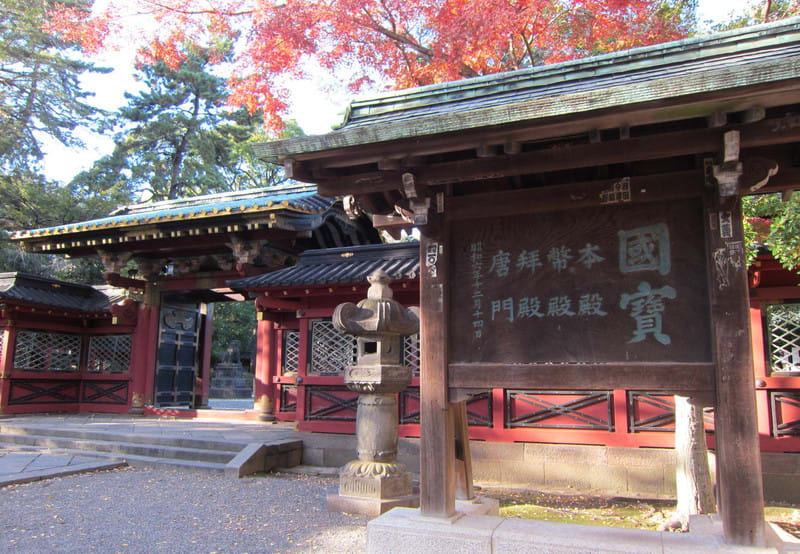

根津神社はツツジの名所として有名ですが、楼門・唐門周辺にはイチョウの黄葉が素晴らしく昔から文人に愛された街だそうですが納得ですね。

神橋の先には極彩色の楼門が聳えるように見えますが、東大本郷キャンパスのように訪れる人も少なく静かな佇まいでした。

春にはツツジの花で埋め尽くされるつつじ苑の中の千本鳥居をくぐりながら乙女稲荷・駒込稲荷へと向かうと、邪気が祓われていくような不思議なパワーを感じていました。

拝殿にて参拝していると、漆塗りの豪華な権現造には圧倒されるものがありました。

本殿・幣殿・拝殿・唐門・透塀は国の重文に指定されており、見飽きることが無い素晴らしい造りの数々でした。

この日は、唐門や神楽殿の周囲には、重文の建造物に負けないイチョウやケヤキが美しく彩り、晩秋の根津神社も大変感動していました。

根津神社から言問通りを経て、谷中へ向かったが初めての訪問だったので、足の向くままに歩いてみると、谷中霊園に到着。

谷中霊園は、さくらの名所でもあるが、さくら通りを進むと、名の知れた名士の立派なお墓が並び、一般の公園墓地とは異なる歴史を感じていました。

さくら通りとぎんなん通りの交差する角には、「天王寺五重塔跡」の史跡が見られましたが、案内板によると、幸田露伴の小説「五重塔」のモデルになったもので、総欅造りで当時は関東一の高い塔(34.18M)として谷中のランドマークだったそうです。

丁度、その一角からは、東京スカイツリーを望むことも出来ました。

谷中霊園を出てまもなく観音寺の築地塀がありますが、 よく見ると土と瓦を積み重ねた土塀でその上に屋根瓦を葺いた珍しい江戸時代の土塀だそうです。

その端には小さな祠が鎮座しており、台東区の「まちかど賞」を受賞しているんですね・・・

さらに御殿坂に向かう途中に朝倉彫塑館という美術館があり、あいにく休館中でしたが、美術館の屋根上には、素晴らしい青年像?が谷中を見張っているようで、いいですね~

またの機会に覗いてみたいスポットです。

御殿坂に出ると、経王寺・本行寺があり、共に由緒あるお寺のようで、特に本行寺は月見寺とも呼ばれて文人・風流人に好まれたそうで、小林一茶の句碑も見られましたが、境内に入ると、文化財ウオークのツアー客で一杯でしたね~

御殿坂を登ると、谷中の名スポットの「夕やけだんだん」という階段の向こうに谷中銀座通りを見下ろします。

丁度、午後の陽も傾き始めており、下町の原風景を見る思いがしました。

谷中銀座をお店を覗きながら気儘にぶらついてみましたが、江戸情緒あふれる雰囲気が漂い、まだ東京にこんな活気あふれる街があったんだと、嬉しさが込み上げていました・・・

ガイドマップによると、谷中には猫が多くいるとありましたが、夕やけだんだん坂や商店街にあちこちで出会い、近づいても逃げることなく人懐っこいですね。

銀座通りの出口では、屋根から谷中猫がまた来てにゃ~んと呼びかけてくれました。

まだまだ見どころ多く後ろ髪を引かれる思いだったが、時間に追われて千駄木駅へと向かって帰路につき、またの訪問を楽しみにしたいブラ散歩でした。