人に何かをお裾分けしたり差し上げたりする時、つい「ご賞味ください。」と言っていた私、どうやらこれはまずいようです。

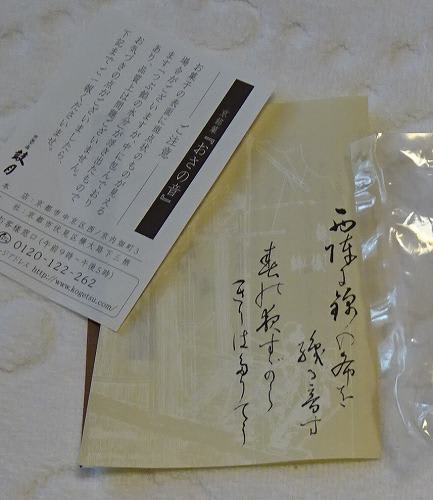

「ご笑味ください。」と言うのがよいようですね。

「賞味させていただきました。」という表現は、よいようですね。ふぅ~・・・日本語は難しいです。

「召し上がってください。」が正しい使い方だと以前学んだ私は、「お召し上がりください。」は既に止めていますが…。

20120215ブログ

--------------------------------------------------------------------

以下は、http://www.web-nihongo.com/wn/j_manner/08.html/より引用

前回「お中元」について触れましたが、贈り物の中でも食べ物をもらう機会というのも案外多いのではないでしょうか。

さて、この食べ物へのお礼の言葉として時折目にする次の言葉は、気になる言葉のひとつとしてよく問題に挙げられています。

「先日お送りいただきました御地の桃、賞味いたしました」

この「賞味」という言葉が、使い方によってはやや不自然な感じを受けるという人もあるようです。たぶんこれは、この言葉の意味が関係しているのだろうと思われます。「賞味」を辞書で引くと、次のように記されています。

しょうみ【賞味】 おいしいとほめて味わうこと。ほめて食べること。

(『日本国語大辞典 第二版』小学館)

このように「ほめて食べる」という意を持つため、相手の送ってくれたものに対して用いるのは、やや偉そうに聞こえてしまうこともあり、気になるのではないでしょうか。「賞味期限」などは、どちらかというと、ほめるというよりも、おいしく食べられる期限という感じを受けますが、「賞味いたしました」や「ご賞味ください」となると、相手からいただいた物を自分が評価するような尊大さや、自分の贈った物を「美味しいと思って、ほめ味わってください」と相手に乞うような押しつけがましさを感じるという点も問題なのかもしれません。金田一春彦先生の著書には次のように書かれています。

「日本では人にお中元のようなおくり物をする時のあいさつに『どうぞご笑納下さい』というが、これは文字どおり、『笑ってお納め下さい』ということばで、これまたいかにも日本的な表現だ。近ごろこういう時に『ご賞味下さい』と書く人があるが、これでは、『おいしいと思ってお上がりください』というはなはだ日本的でない言い方になる。見坊豪紀氏の意見では、これは、『ご笑味下さい』と書くべきものを同じ発音であるところから、うっかりまちがって書いたのにはじまる言葉であろうという。」(『ことばの歳時記』金田一春彦著)

もし「賞味」を使って表現するとすれば、「滅多にいただけないような本場の○○を頂戴いたしましてありがとうございます。賞味させていただきました」のような表現ならば、先の言葉も語感がいくらか和らぎ、美味しさに対する驚きやありがたさも加わるのではないでしょうか。