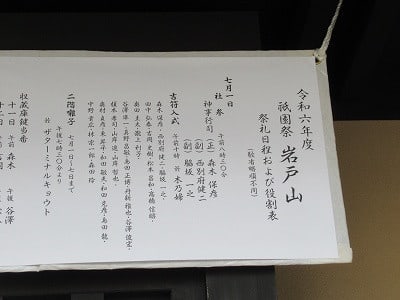

2024年7月17日、祇園祭前祭(さきまつり)山鉾巡行の日の早朝、京都へ行きました。

山鉾巡行そのものではなく、巡行の準備をする様子を見たいと思ったのです。

17日は午前9時から山鉾巡行が行われます。

その前にゆっくりと見たかったので、頑張って早起きして、6時半頃、四条駅に到着しました。

雨の降りそうな気配はないし、曇っているし、見て回るにはベストな日といえます。

祇園祭の山鉾は、34基あります。

そのうちの23基が前祭で、11基が後祭で巡行します。

つまり、17日の早朝、京都の町には23基が建っているのです。

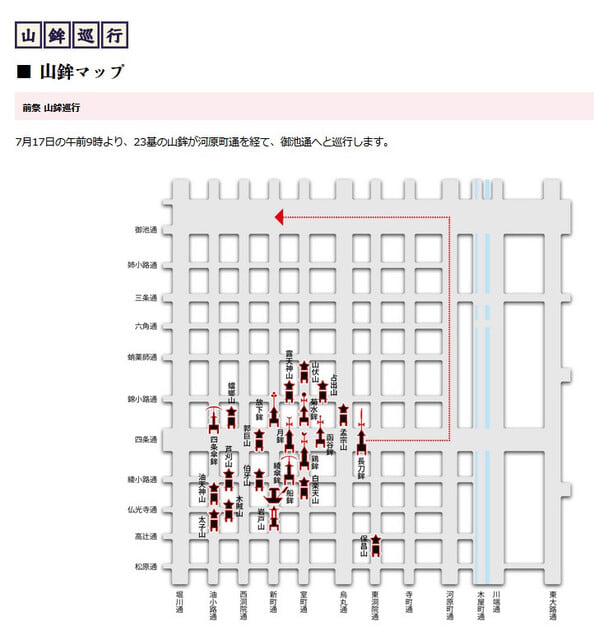

https://www.kbs-kyoto.co.jp/gion/06junko/index.htmの一部 「山鉾マップ

前祭山鉾巡行」を前夜プリントしました。

それを頼りに、さぁ見学開始です。

烏丸通の東の東洞院通に保晶山が、

烏丸通の東側に長刀鉾が、西側に孟宗山が、

烏丸通から西へ順番に室町通、新町通、西洞院通、油小路通があり、20基が建っています。

(この地図1枚はとても役に立ちました。)

適当に歩きながら、山鉾を取り囲んでいるものや屋根やビニール等を取り外す作業、人形を設置する作業、垂りや見送りを取り付ける作業、動くための車輪の調整の様子などを楽しく拝見しました。

山鉾を有している氏子さんたちの熱気や伝統を誇らしく思っている雰囲気が伝わってきて、羨ましく思いました。

お祭りは当事者たちのものであり、見学者は楽しませていただきますが、あくまでもアウトサイダーだといつも感じます。

6時半頃からあちらこちらの山鉾を見て、写真を撮って、歩き回っていたら、あっという間に時間が経ちました。

晴れてきて、なんだか暑くなってきました。

巡行は9時から始まります。

※前祭の山鉾巡行コースは、四条通を東進して河原町へ、河原町通を京都市役所辺りまで北上して、御池通を西進し、それぞれの鉾町へ帰って行きます。

●2024年の山鉾巡行(前祭)の順番は、

1-長刀鉾、2-油天神山、3-伯牙山、4-白楽天山、5-函谷鉾、6-山伏山、

7-綾傘鉾、8-保昌山、9-鶏鉾、10-霰天神山、11-芦刈山、12-孟宗山、

13-月鉾、14-太子山、15-四条傘鉾、16-蟷螂山、17-菊水鉾、18-木賊山、

19-郭巨山、20-占出山、21-放下鉾、22-岩戸山、23-船鉾

(※駅でもらってきたパンフレットを家で見て知ったことです。)

が、巡行にはあまり関心がない私は、9時を過ぎてもなんとなく室町通を歩いていました。

四条通に着くと、ちょうど鶏鉾が南から四条通に出ようとしていました。

辻回しが見られるなんて、ラッキーなタイミング!

祇園祭の最大の見せ場は、交差点で90度転換する「辻回し」だとよく聞きます。

じっくりと鶏鉾の辻回しを目の前で見せてもらいました。

※ちなみに前祭の辻回しは、8つの山鉾が行うようです。

長刀鉾(なぎなたほこ)・函谷鉾(かんこぼこ)・鶏鉾(にわとりほこ)・菊水鉾(きくすいほこ)・月鉾(つきほこ)・放下鉾(ほうかほこ)・岩戸山(いわとやま)・船鉾(ふねほこ)

詳細はhttps://kyototravel.info/sakitsujimawashi#4をご覧ください。

祇園祭辻回し・山鉾巡行(前祭)2024/7/17(日程時間・・・)

祇園祭辻回し・山鉾巡行(前祭)(日程・時間・・・)を紹介。辻回し(前祭)は7月17日の山鉾巡行(前祭)で行われます。辻回しはいずれも大型の鉾・曳山・船鉾が交差点で90...

京都ガイド

長い割竹を山鉾の下から取り出し、進行方向の地面に敷き、その上に水をかけ、曳き手たちが力いっぱい引っ張ると、方向転換ができます。

一気に90度の回転は無理で、少しずつ少しずつ方向を変えていって、(3回目か4回目で)方向転換成功!!

90度転換するのにはかなりの時間がかかるのだと知りましたよい

おっとりとした、力強い祭りです。

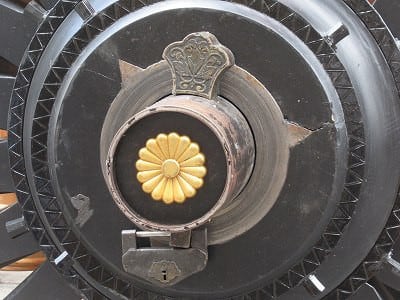

船鉾・大船鉾を除いた各鉾の大体の大きさは、

重量 約12トン(約3,200貫)

高さ 地上から鉾頭(ほこがしら)まで約25m 地上から屋根まで約8m

車輪 直径約1.9m前後

だそうな。(https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/understand.phpより)

重いですねぇ。

それを支える車輪も大きいですねぇ。

地上から25mの高さにある鉾頭はとても小さく見えました。

祇園囃子(ぎおんばやし:楽器は鉦・笛・太鼓)のコンチキチンと共にセミの鳴く声も聞こえてきました。

この暑さは夏です!!

(この後、鶏鉾の車輪が壊れて、巡行途中で引き返したとニュースで聴きました。なんともお気の毒なことでした。)

その後、菊水鉾が四条通に出て行くところの辻回し、蟷螂鉾のてっぺんのカマキリさんの元気な手や羽の動きも楽しく見ました。

カマキリさんの動き、4人の人間が中に入っていて動かしているそうな。

狭いだろうし、暑いからたいへんだろうなぁ。

(この後、カマキリさんの左手が途中で落下するハプニングが起こったともニュースで聞きました。飛んで行った左手は、誰かに当たらなかったでしょうか?)

アクシデントは起こるものですねぇ。

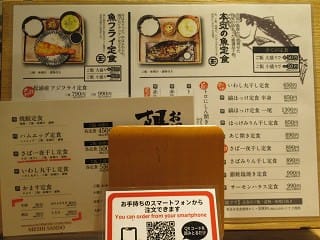

これだけ見て、巡行見学はもう満足だわ!!と思った私は、休憩できるお店を探しました。

10時頃、四条の少し北、室町通で朝定食を提供しているお店を発見!!

めし さんど

朝定食が(500円+税)だそうです。

私は鮭を選びました

ご飯は小サイズなので、495円(450円+税)

美味しい焼き鮭でした。ごちそうさまでした。

ご飯を食べ終わったのは10時半頃でしょうか。

また四条通に戻り、更に少しだけ巡行を見た私は「もう十分見たし、暑いし、しんどいから帰ろう」と思って、地下鉄四条駅へ向かいました。

函谷鉾(かんこぼこ)のところで「ちまき」が目に入りました。

「ちまき」は、魔物が嫌う笹の葉でつくられた疫病・災難除けのお守りで、「蘇民将来子孫也(そみんしょうらいのしそんなり)」の護符がつけられています。

私にも邪悪なものを祓う力(ちまき)は必要なのですけれど、残念ながら家の門口にちまきを掛けておくところがなくて・・・。

17日、巡行が終わった後、午後4時からは神幸祭 (神輿渡御)が行われるそうです。(八坂神社~四条御旅所)

それにも興味はありましたが、体力がない私は11時頃に地下鉄に乗って、涼しい環境に避難しました。

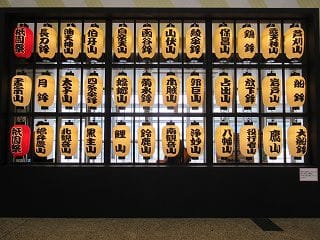

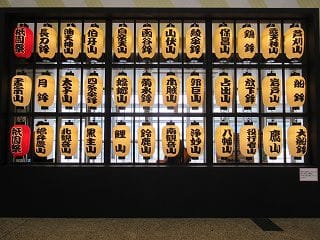

京都駅で見た提灯

家に帰ってこの提灯の写真を見ていると、上の二段が前祭(さきまつり)、一番下の段が後祭(あとまつり)の山鉾だということがわかりました。

今回、祇園祭に行って、今まで知らなかったことをたくさん知り得ました。

一度ゆっくりと見たかった山鉾。

とても楽しめた半日でした。

思い切って出かけてよかった!!

(最近は出かけるのがちょっと億劫に思うことがよくありますが、行ってみたらいつも満足して帰ってくるのです。)

家に帰って、撮った写真を見ると、23基のうち、私がじっくり見たのは13基でした。

長刀鉾、函谷鉾、月鉾、船鉾、岩戸山、白楽天山、鶏鉾、綾傘鉾、船鉾(再度)、放下鉾、郭巨山、四条傘鉾、蟷螂山、放下鉾(再度)、菊水鉾

同じ鉾を再度見ると作業の進行具合がわかって、楽しい見方だと思いました。

以上が私の祇園祭(前祭)見学の概要です。

私が見たものの写真は、これからアップしていきたいと思っています。

見た順番に、多分こんな感じでアップすると思います。

1 長刀鉾

2 函谷鉾

3 月鉾

4 船鉾

5 岩戸山

6 白楽天山

7 鶏鉾

8 綾傘鉾

9 船鉾(再度)

10 放下鉾

11 郭巨山

12 四条傘鉾

13 蟷螂山

14 放下鉾(再度)

15 菊水鉾

巡行の様子

16 鶏鉾

17 月鉾

18 太子山

19 綾傘鉾

20 菊水鉾

21 蟷螂山

22 木賊山

23 放下鉾

24 占出山

実際に行ったことで興味が湧き、祇園祭についていろいろ調べて学ぶことができました。

京都で暮らす人の思いも想像できたし、本当に行ってよかった!!

---------------------------------------------------------------------------

http://www.gionmatsuri.or.jp/about/yoriより、私の興味のある部分を引用しました

祇園祭の歴史

貞観5年 (863) 疫病が流行したために、勅命により神泉苑において御霊会がおこなわれる。(三代実録)

貞観11年 (869) 悪疫を鎮めるために全国の国数66本の矛を神泉苑に立て祇園社から神輿を送る。これを祇園御霊会の始まりとする。(祇園社本縁録)

応仁元年 (1467) 応仁の乱により祇園祭が中止となる。

明応9年 (1500) 祇園祭が33年ぶりに復興し、山鉾36基が出るに際して鬮を取る。(後法興院記)

昭和18年 (1943) 太平洋戦争のために以後4年間山鉾の巡行が中止される。

昭和22年 (1947) 戦後初めて長刀鉾と月鉾が建てられ長刀鉾のみ四条寺町まで巡行する。

昭和31年 (1956) 17日の巡行コースが寺町を北行して御池通りを西進するコースに変更され、御池通りに有料観覧席が設置される。

昭和36年 (1961) 17日の巡行コースを寺町通りから河原町通りを北行するコースに変更する。

昭和41年 (1966) 24日の後祭が17日の前祭に合同される。

平成26年 (2014) 後祭巡行が復活する。

---------------

「山鉾について」は、http://www.gionmatsuri.or.jp/yamahoko/

に詳しく書いてあります。

------------------

「祇園祭行事日程」については、http://www.gionmatsuri.or.jp/schedule/

に詳しく書いてあります。

---------------------------------------------------------------------------

https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/understand.phpでも、祇園祭について詳しく書かれています。

https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/understand.phpより一部引用します。

くじ取り(くじとり)

巡行順をくじで決める式で、現在は7月2日に京都市役所の議会場で、市長の立ち合いのもと行われます。なお、「くじ取らず」という順番が定まった山鉾があります(前祭では長刀鉾・凾谷鉾・放下鉾・岩戸山・船鉾。後祭では橋弁慶山・北観音山・南観音山・鷹山・大船鉾)。

注目されるのは「山一番」。先頭の長刀鉾(後祭では北観音山もしくは南観音山<年により異なる>)の次に巡行する栄えある順番です。

祇園囃子(ぎおんばやし)

「コン・チキ・チン」の囃子で、各山鉾が演奏する音楽のこと。室町時代前後より始まり、江戸時代後期に現在の「鉦・太鼓・笛」で奏でられるようになったといわれています。交代要員を含めて約40人の奏者が乗り込み、曲目は前半と後半や各山鉾によって異なります。

----------

祇園祭「深く知る」|【京都市公式】京都観光Navi

祇園祭は、日本三大祭のひとつ。 祭のハイライトは17日と24日に行われる34基の山鉾巡行。「京都祇園祭の山鉾行事」はユネスコ無形文化遺産にされています。

【京都市公式】京都観光Navi

-----------------------------------------------------------

https://www.kyototuu.jp/Sightseeing/MatsuriGionTsujiMawashi.html

にも参考になる説明があります。

祇園祭 辻回し 京都通百科事典

京都通百科事典(R)の詳細解説のページです。京都観光・京都検定受験・生涯学習の参考にもして頂ければ幸いです。

京都通百科事典

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------