先日、奈良の薬師寺へ行った。

薬師寺へは、桜の頃にしばしば参拝していたが、この季節に訪れるのは初めてで、紫色と白色の萩と、ムラサキシキブが迎えてくれた。

私の母は、私が小さかった頃、お友達と一緒に年に何度も薬師寺へ写経に通っていたのだが、私は今まで一度も写経をしたことがなかった。

数年前から私もいつか行ってみたいと思っていて、この度、やっとそのチャンスが訪れた。

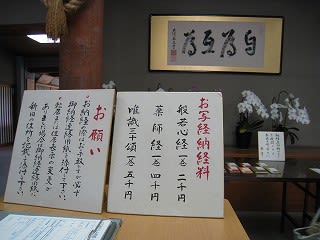

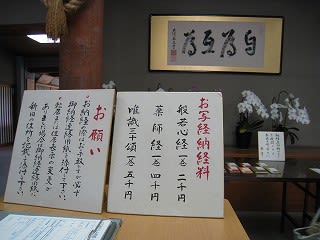

薬師寺では、三種類の写経ができるようだ。

「般若心経」(約270文字)納経料一巻 2000円

「薬師経」(約800文字)納経料一巻 4000円

「唯識三十頌」(約600文字)納経料一巻 5000円

私は、仏壇の前で母が唱えているのを耳にして、少し馴染みのある「般若心経」を写経することにした。

納経料を納め、用紙と輪袈裟を受け取り、写経道場へ。

案内の方の話によると、シルバーウィークの19,20,21日はかなりたくさんの方が写経に来られて混雑していたらしいが、「今日は落ち着いた中で写経ができます。」とのことだった。

写経が初めてだと言うと、詳しく作法を教えてくださった。

①道場の入口で、体の中を浄めるために「丁子」を1個口に含む。

(写経を終えて道場を出るまでそのまま口に入れておく。)

②お借りした「輪袈裟」を掛ける。

(輪袈裟の紋は「下がり藤」)

写経道場には、静かな、張り詰めた空気が流れていた。

③体の外を浄めるために、香箱をまたぐ

道場は広く、前の方は正座をして書くように机が並んでいたが、私は後ろの方の椅子席を選んだ。

「これぐらいでしょうか。」と言いながら、案内の方が小さな硯に水を注いでくださった。静かに墨をする。墨をするのは何十年ぶりだろう。これだけでも何だかいい時間だと感じた。

先ず願い事を書き、約一時間ほどかけて般若心経を書き写す。

書き終えた般若心経一巻を、前にある香箱の煙の上で浄め、納めた。

納経三巻で、納経集印帳がいただけるそうだが、それは、たくさんお納めしていたら、今日お納めするのが何巻目であるのか自分でもわからなくなるからだろう。

納経百八巻で輪袈裟がいただけるそうな。

写経の最後に住所・氏名・年齢・本日の年月日を書くのだが、一緒に行った息子は、数え年というものを十分に理解していなかった。

かく言う私は自分の満年齢を思い出すのにさえ、かなりの時間を要したのだが。

「唯識三十頌」を選んだ夫が写経を終えるのを待つこと約10分。字数を考えると、彼はかなり速筆。

椅子に腰掛け、お手本の上に新しい用紙を載せて準備した時、「一時間も集中できるかしら…」とか、「一字も間違わないで書けるかしら‥」とか思ったが、それらはいらぬ心配だった。

静かな満足感が得られた私は、「百八巻の納経は無理だろうけど、また写経をしたいなぁと…」と思いながら、伽藍を回り、仏像に手を合わせた。

西塔

東塔

※余談になるが、2ヶ月ぶりにブログを書こうとしたところ、パスワードがなかなか思い出せず、失敗を繰り返すこと5回。やっとブログの編集画面が現われた。

更に余談になるが、この2ヶ月ブログを更新しなかったのは、体調が悪かったからではない。

「日経PC」で紹介されていた「Osciroi」をダウンロードしてからは、毎日これに覚書き風に日記をつけているので(ブログ風の体裁で、写真も貼れるし、検索もできる)、gooのブログを書く必要があまりなくなったため。

飽きっぽい私なのだが、「Osciroi」は、4月21日から書き始めて、もう5ヶ月も続いている。

薬師寺へは、桜の頃にしばしば参拝していたが、この季節に訪れるのは初めてで、紫色と白色の萩と、ムラサキシキブが迎えてくれた。

私の母は、私が小さかった頃、お友達と一緒に年に何度も薬師寺へ写経に通っていたのだが、私は今まで一度も写経をしたことがなかった。

数年前から私もいつか行ってみたいと思っていて、この度、やっとそのチャンスが訪れた。

薬師寺では、三種類の写経ができるようだ。

「般若心経」(約270文字)納経料一巻 2000円

「薬師経」(約800文字)納経料一巻 4000円

「唯識三十頌」(約600文字)納経料一巻 5000円

私は、仏壇の前で母が唱えているのを耳にして、少し馴染みのある「般若心経」を写経することにした。

納経料を納め、用紙と輪袈裟を受け取り、写経道場へ。

案内の方の話によると、シルバーウィークの19,20,21日はかなりたくさんの方が写経に来られて混雑していたらしいが、「今日は落ち着いた中で写経ができます。」とのことだった。

写経が初めてだと言うと、詳しく作法を教えてくださった。

①道場の入口で、体の中を浄めるために「丁子」を1個口に含む。

(写経を終えて道場を出るまでそのまま口に入れておく。)

②お借りした「輪袈裟」を掛ける。

(輪袈裟の紋は「下がり藤」)

写経道場には、静かな、張り詰めた空気が流れていた。

③体の外を浄めるために、香箱をまたぐ

道場は広く、前の方は正座をして書くように机が並んでいたが、私は後ろの方の椅子席を選んだ。

「これぐらいでしょうか。」と言いながら、案内の方が小さな硯に水を注いでくださった。静かに墨をする。墨をするのは何十年ぶりだろう。これだけでも何だかいい時間だと感じた。

先ず願い事を書き、約一時間ほどかけて般若心経を書き写す。

書き終えた般若心経一巻を、前にある香箱の煙の上で浄め、納めた。

納経三巻で、納経集印帳がいただけるそうだが、それは、たくさんお納めしていたら、今日お納めするのが何巻目であるのか自分でもわからなくなるからだろう。

納経百八巻で輪袈裟がいただけるそうな。

写経の最後に住所・氏名・年齢・本日の年月日を書くのだが、一緒に行った息子は、数え年というものを十分に理解していなかった。

かく言う私は自分の満年齢を思い出すのにさえ、かなりの時間を要したのだが。

「唯識三十頌」を選んだ夫が写経を終えるのを待つこと約10分。字数を考えると、彼はかなり速筆。

椅子に腰掛け、お手本の上に新しい用紙を載せて準備した時、「一時間も集中できるかしら…」とか、「一字も間違わないで書けるかしら‥」とか思ったが、それらはいらぬ心配だった。

静かな満足感が得られた私は、「百八巻の納経は無理だろうけど、また写経をしたいなぁと…」と思いながら、伽藍を回り、仏像に手を合わせた。

西塔

東塔

※余談になるが、2ヶ月ぶりにブログを書こうとしたところ、パスワードがなかなか思い出せず、失敗を繰り返すこと5回。やっとブログの編集画面が現われた。

更に余談になるが、この2ヶ月ブログを更新しなかったのは、体調が悪かったからではない。

「日経PC」で紹介されていた「Osciroi」をダウンロードしてからは、毎日これに覚書き風に日記をつけているので(ブログ風の体裁で、写真も貼れるし、検索もできる)、gooのブログを書く必要があまりなくなったため。

飽きっぽい私なのだが、「Osciroi」は、4月21日から書き始めて、もう5ヶ月も続いている。