梅宮大社参詣の後、桂川を渡って、松尾大社へ。

桂川(嵐山方面)

橋の向こうには松尾大社の赤い鳥居が見えます。

阪急電車の線路を越えて松尾大社へ。

大きな鳥居

松尾大社は、4月中旬から境内を流れる一ノ井川沿いに約3000株のヤマブキが咲く名所だそうな。

ひょろっとした石燈籠

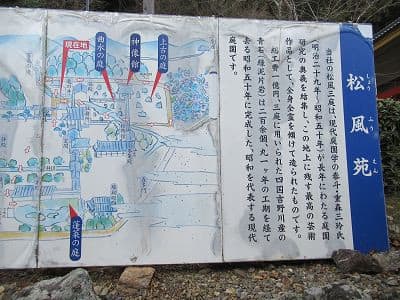

境内図

⇩

松尾大社境内にある団ぷ鈴(だんぷりん)

https://danpurin.net/によると、

店名の由来は、団子を英語で"dumpling"というところから音を当て字で”団ぷ鈴としたそうな。

京都名物にしんそば 、こだわりのみたらし団子で有名な甘味処。

※京都市西京区嵐山宮町3

みたらし団子

いよいよ松尾大社参詣開始です!

楼門

拝殿

大絵馬の白蛇

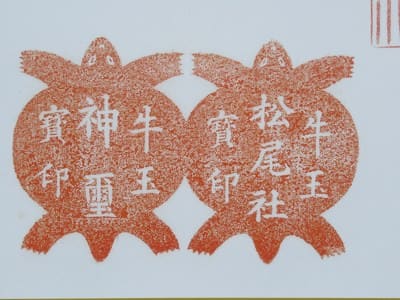

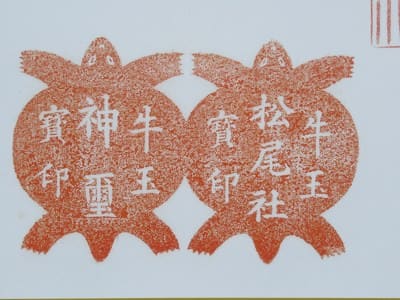

亀牛玉寶印(ごおうほういん)は、京都の松尾大社が発行する護符や起請文に押される印です。亀の形の中に「牛玉宝印 松尾社」と彫られています。

亀の牛玉宝印

初めて見る「招福 樽うらない」です。

3本の矢 500円

「当り」、「大吉」、「あまり福」があるそうな。

相生の松

今の相生の松

昔の相生の松の写真

本殿の前

松尾大社では、亀と鯉が神様の使いとされています。

幸運の撫で亀

本殿

本殿の前

こちらには撫で双鯉

重軽石

神使いの庭 亀と鯉

松風苑と神像館を拝観しました。

松風苑

----------------------------------------------------------

https://www.matsunoo.or.jp/guide03/より引用

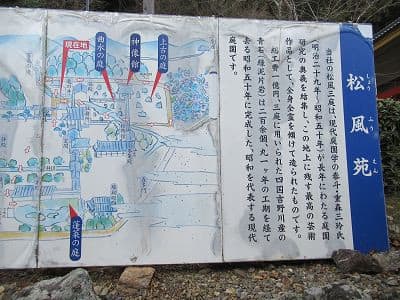

[松風苑(しょうふうえん)三庭について]

当松尾大社の松風苑三庭は、現代庭園学の泰斗・重森三玲(しげもりみれい)氏(明治29年〜昭和50年)が長年にわたる庭園研究の奥義を結集し、この地上に残す最高の芸術作品として、全身全霊を傾注して造られた庭園です。総工費1億円、三庭に用いられた四国・吉野川産の青石(緑泥片岩・りょくでいへんがん)は200余個、丸1年の工期を経て、昭和50年に完成した昭和時代を代表する現代庭園です。

上古(じょうこ)の庭

遠く昔、上古の時代には、どの場所にも神社も社殿もなく、山中の巨岩などが神霊のやどる聖地とされており、その場所を磐座(いわくら)、或いは磐境(いわさか)と言います。当松尾大社でも今から千三百年前の昔、大宝元年(701年)に現在地に御本殿が建てられる以前は、神社後方の松尾山頂上近くにある磐座で祭祀が営まれていました。この古代祭祀の場である磐座を模して造られたのが本庭です。庭の奥、中央の巨岩二つは、当神社ご祭神の男女二柱を、地面に植えられたミヤコザサは人の立ち入れない高山の趣きを、そしてこれを取り巻く多数の石は、随従する諸神の姿をそれぞれ巨岩によって表徴しております。

曲水(きょくすい)の庭

曲水の庭は、王朝文化華やかなりし平安貴族の人々が、慣れ親しんだ雅遊の場を表現したものです。当大社は平安時代、京の都を守る神様、すなわち北の「賀茂の厳神」と並び、西の「松尾の猛霊」と尊び称せられて隆盛を極めており、当時の時代背景を顕わして、艶やかな中にも、気高い当時の面影を内に秘めて、しかも極めて現代風に作庭され、四方どちらから見ても八方美の姿が本庭の特色です。

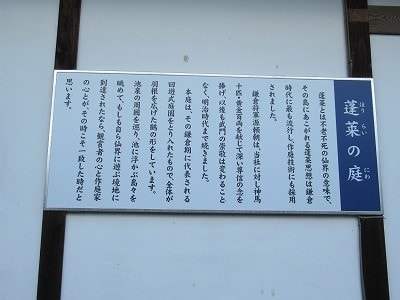

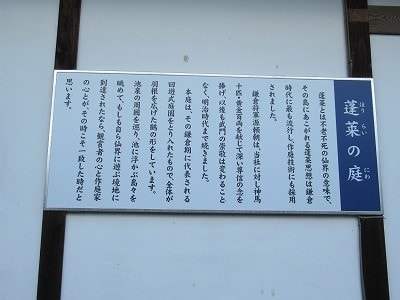

蓬莱(ほうらい)の庭

蓬莱とは、不老不死の仙界の意味で、その島にあこがれる蓬莱思想が鎌倉時代に最も流行し、これが作庭技術にも採用されて来ました。源 頼朝は、当神社に対し神馬十匹・黄金百両を献じて深い尊信の念を捧げ、以後も武門の崇敬は変わることなく明治の時代まで続きました。本庭は、その鎌倉期に代表される回遊式庭園を取り入れたもので、池全体が羽を広げた鶴を形どっており、池泉の周囲を巡り池に浮かぶ島々を眺めて、もしも自ら仙界に遊ぶ境地に到達されたなら、鑑賞者の心と作庭家の心とがその時こそ一致した時だと思われます。

----------------------------------------------------------

有料エリア(500円)

曲水の庭

正面が神像館です

神像館の手前左側にある「即興の庭」

神像館には21体の御神像が所蔵されているのですが、今は18体が文化庁に…とのことで、大きな3体だけが拝見できました。

神像館を出て、曲水の庭を見下ろしました。

建物は新しいようで、きれいなのですが、赤の色がとても人工的に感じました。

春日大社の「本朱」に慣れているからでしょうか。深みがなく、色褪せて行く様の美を想像しにくく、残念な色でした。

次は上古の庭です。

磐座への道は通行禁止でした。

有料エリアの出口

※松尾大社の御神紋 双葉葵

ここをくぐって蓬莱の庭へ。

本殿・拝殿は見納めです

蓬莱の庭へ向かいます

みたらし団子を食べた甘味処「団プ鈴」の横に、蓬莱の庭への入り口があります。

蓬莱の庭

蓬莱の庭を出て、阪急松尾大社駅へ向かいました。

参拝する前には気が付かなかったのですが、サクラが咲いていました。

-----------------------------------------------------

令和7年フリーマーケット「亀の市」開催日

1月 お休み

2月 お休み

3月 9日

4月 13日

5月 5日

6月 8日

7月 13日

8月 お休み

9月 お休み

10月 5日

11月 お休み

12月 14日 ※すべて雨天中止

------------------------------------------------------

松尾大社の赤鳥居前から渡月橋南詰までは約1.7km。

所要時間は速足なら15~20分、のんびり歩くなら30分程度だそうな。

次回は嵐山へ行ってみたいと思います。

大河内山荘庭園[おおこうちさんそうていえん]や亀山地区頂上公園へ行きたいとずっと思っていたのです。

嵐山は桂川を遡ればすぐそこなんですねぇ!!

保津川下りはなんだか怖いので、展望台から遊覧船を見下ろしたいと思います。

----------------------------------------------------------------------------------

【参考にさせていただきたいと思っているサイト】

https://www.leafkyoto.net/store/221108-kyoto-kameyamakouen/

嵐山にある[亀山公園]展望台からの景色はまさに絶景

嵐山の街中から15分ほど歩くと到着するのが[嵐山公園(亀山地区)](通称「亀山公園」)。そこからさらに上へ登ると嵐山を一望できる展望台にたどり着く。ミニチュアのように小さく見える保津川下りの遊覧船やトロッコ列車など、行った人だけが嵐山の景色を一望できる。展望台までの距離は少々あるため、歩きやすい靴で訪れるのがおすすめ。

嵐山公園(亀山地区)京都府京都市右京区嵯峨

嵐電「嵐山駅」徒歩13分

https://www.facebook.com/groups/1481990905378536/posts/4027304320847169/

https://arashiyama-yakatabune.com/

https://dailyportalz.jp/kiji/150727194167

https://www.hozugawakudari.jp/

https://www.hozugawakudari.jp/kotogase

https://ameblo.jp/aruke5000poim/entry-12807758098.html

https://ameblo.jp/aruke5000poim/image-12807758098-15299068141.html

http://b1hanabusa.cocolog-nifty.com/blog/2019/09/post-6ade2a.html

-------------------------------------------------------

大河内山荘庭園

JR山陰本線 嵯峨嵐山駅下車、徒歩15分

嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵐山駅下車、徒歩5分

嵐電北野線 嵐山駅下車、徒歩15分

京福電車「嵐山」下車、徒歩約15分

阪急電車「嵐山」下車、徒歩約25分

市バス/京都バス「野々宮」下車、徒歩約10分