西湖

精進湖から西湖へ向かうバスの車窓から見た富士山。

15時頃、西湖に到着しました

残念ながら富士山が雲に隠れています

とても気持ちよさそうです

西湖から見た富士山です。

西から 本栖湖・精進湖・西湖・河口湖

青木ヶ原樹海は、本栖湖の東、西湖の南あたりにあるのですね。

精進湖から西湖へ向かうバスの車窓から見た富士山。

15時頃、西湖に到着しました

残念ながら富士山が雲に隠れています

とても気持ちよさそうです

西湖から見た富士山です。

西から 本栖湖・精進湖・西湖・河口湖

青木ヶ原樹海は、本栖湖の東、西湖の南あたりにあるのですね。

本栖湖から精進湖へ。

14時半頃、精進湖に到着しました

湖面へ向かいました

アザミが咲いていました

「フジアザミ」だそうな

「富士薊(ふじあざみ)」は、山や湖の砂場によく見られる キク科の多年草。

精進湖から見た富士山

ススキと富士山

精進湖は、富士五湖のなかで最も小さな湖です。

富士山の手前にあるのは大室山だそうな。

秋の風情

西から 本栖湖・精進湖・西湖・河口湖

新富士駅から本栖湖へ向かうバスの車窓から見た富士山です。

14時少し前、本栖湖に到着しました

本栖湖から見た富士山です

西から 本栖湖・精進湖・西湖・河口湖 山中湖

私は新幹線から富士山を見た!!という記憶がありません。

新幹線の窓からどんなサイズの富士山が見えるのだろうと、ずっと気になっていました。

11月10日ごろ、ついにそのチャンスが!!

京都駅で「こだま」に乗り込みました

新幹線に乗るのは久しぶりです

静岡駅を発車してしばらくすると

のんびり走る「こだま」もいいものです

新富士駅到着

菊のきれいな季節です

新富士駅からの富士山

このあたりの人にとっては富士山があるのが日常の景色なのですね。

西から 本栖湖・精進湖・西湖・河口湖 山中湖

----------------------------------------------------------------------------------------

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E4%BA%94%E6%B9%96より引用

富士五湖(ふじごこ)は、山梨県側の富士山麓に位置する5つの湖の総称。

下記の5つの湖を指す。富士急の創設者である堀内良平によって命名された。

本栖湖 〈もとすこ〉(富士河口湖町、身延町)

精進湖 〈しょうじこ〉(富士河口湖町)

西湖 〈さいこ〉(富士河口湖町)

河口湖 〈かわぐちこ〉(富士河口湖町)

山中湖 〈やまなかこ〉(山中湖村)

----------------------------------------------------------------------------------------

私のお気に入りのyoutuberが、雑談配信で、ある出来事について語っていた時、

「これ(『このできごと』の意)、死ぬ前に思い出すだろうなぁ…と思う」と、話していました。

それを聴いて、

「このことは死ぬ前にきっと思い出すだろうなぁ…と思えるできごと、私には何があるだろう」と、考え始めました。

それがたくさんあるのが幸せな人生を送った証明だと思えます。

直近のことでは、

ベッドに仰向けで寝て、足をバタバタ動かし、ベッドを小刻みに揺らし、その振動で、回転しているおもちゃが更に揺れるのを見て、夢中になっている生後5ヶ月の孫の様子。

先日観た、山中湖からの富士山の景色。

これらは、忘れがたい光景です。

今、奈良公園の鹿せんべいは200円です。

このお店の前を通って少し東に歩くと、車が頻繁に通る道があります。

その道を、赤信号でも悠然と歩く鹿たち

タクシーも軽トラも、しっかりと止まって、鹿のお通りを見守っていました。

私の知人は、普通に走行している時、いきなり鹿がすごいスピードで突っ込んできたことが2回もあったそうです。

油断できない奈良の道!!です。

11月10日頃、奈良公園へ紅葉を見に行きました。

子たちが東大寺へ遠足に来ていました。

みんなマスク着用です

大仏殿北側のイチョウです

正倉院が見られるようです

正倉院校倉造り

omoidoriでTDLへ行った時の写真をスキャンしていたら、「ミッキーマウスの誕生日は11月18日」と書いてあるのに気が付きました。

ミッキーマウス&ミニーマウスがスクリーンデビューを果たしたのは1928年11月18日。

今日がふたりの誕生日なのですね!

満92歳です。おめでとうございます!

1928年といえば、なんと、私の母はミッキーマウス&ミニーマウスと同じ生まれ年です。

ミッキーマウスといえば、子どもが小さい時に食事用に使っていたチェアの背あて部分にミッキーマウスのイラストが描かれていました。

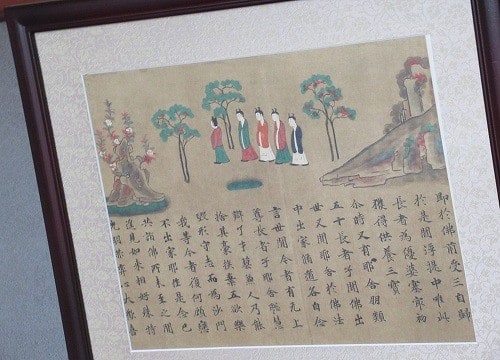

この額縁がずっと気になっていました。

何が書いてあるのかしら?

この絵は何?

出典は何かしら?

気合を入れて調べることにしました。

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-sat2.php?mode=detail&useid=0189_,03,0645b22&key=%E6%9C%80%E5%88%9D%E7%8D%B2%E5%BE%97&ktn=&mode2=2&

「最初獲得」で検索してみました。

どうやら「過去現在因果經」の中の一節のようです。

過去現在因果經 (No. 0189_ 求那跋陀羅譯 ) in Vol. 03

T0189_.03.0645c16: 此故。令我來得見道跡。即於佛前。受三

T0189_.03.0645c17: 自歸。於是閻浮提中。唯此長者。爲優婆塞。

T0189_.03.0645c18: 最初獲得供養三寶

T0189_.03.0645c19: 爾時又有耶舍朋類五十長者子。聞佛出世。

T0189_.03.0645c20: 又聞耶舍於佛法中出家修道。各自念言。

T0189_.03.0645c21: 世間今者有無上尊。長者子耶舍。聰慧17辯

T0189_.03.0645c22: 了。才藝兼人。乃能捨其豪族。棄五欲樂。

T0189_.03.0645c23: 毀形守志。而爲沙門。我等今者復何顧戀

T0189_.03.0645c24: 不出家耶。作是念已。共詣佛所。未至之

T0189_.03.0645c25: 間。遙見如來。相好殊特。光明赫奕。心大歡

T0189_.03.0645c26: 喜。擧體清涼。敬情轉至。即前佛所。合掌圍

-------------------------------------------------------------------------------------

https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-sat2.php?mode=detail&useid=0189_,03,0645b22&key=%E6%9C%80%E5%88%9D%E7%8D%B2%E5%BE%97&ktn=&mode2=2&

T0189_.03.0645c01: 至於佛所。爾時世尊。知其爲子故來至此。

T0189_.03.0645c02: 若14使即得見耶舍者。必生大苦。或能命

T0189_.03.0645c03: 終。便以神力。隱耶舍身。其父即便前到佛

T0189_.03.0645c04: 所。頭面禮足。退坐一面。於是如來。即隨其

T0189_.03.0645c05: 根。而爲説法。善男子。色受想行識。無常苦空

T0189_.03.0645c06: 無我。汝知之不。時耶舍父。聞説此言。即於

T0189_.03.0645c07: 諸法。遠塵離垢。得法眼淨。而答佛言。世尊。

T0189_.03.0645c08: 色受想行識。實是無常苦空無我。爾時如來。

T0189_.03.0645c09: 既已知其見於道跡。恩愛漸薄。而問之言。

T0189_.03.0645c10: 汝何因縁。而來至此。其即答言。我有一子。

T0189_.03.0645c11: 名曰耶舍。昨夜之中。忽失所在。今15旦推求。

T0189_.03.0645c12: 見其寶屐在恒河側。追尋16足跡。故來至

T0189_.03.0645c13: 此。爾時世尊。攝其神力。其父即便得見耶

T0189_.03.0645c14: 舍。心大歡喜。語耶舍言。善哉善哉。汝爲此

T0189_.03.0645c15: 事眞實快也。既能自度。又能度他。汝今在

T0189_.03.0645c16: 此故。令我來得見道跡。即於佛前。受三

T0189_.03.0645c17: 自歸。於是閻浮提中。唯此長者。爲優婆塞。

T0189_.03.0645c18: 最初獲得供養三寶

T0189_.03.0645c19: 爾時又有耶舍朋類五十長者子。聞佛出世。

T0189_.03.0645c20: 又聞耶舍於佛法中出家修道。各自念言。

T0189_.03.0645c21: 世間今者有無上尊。長者子耶舍。聰慧17辯

T0189_.03.0645c22: 了。才藝兼人。乃能捨其豪族。棄五欲樂。

T0189_.03.0645c23: 毀形守志。而爲沙門。我等今者復何顧戀

T0189_.03.0645c24: 不出家耶。作是念已。共詣佛所。未至之

T0189_.03.0645c25: 間。遙見如來。相好殊特。光明赫奕。心大歡

T0189_.03.0645c26: 喜。擧體清涼。敬情轉至。即前佛所。合掌圍

T0189_.03.0645c27: 繞。頭面禮足。諸長者子。宿18殖徳本。聰達

T0189_.03.0645c28: 易悟。如來即便隨其所應。而爲説法。善男

T0189_.03.0645c29: 子。色受想行識。無常苦空無我。汝知之不。

-------------------------------------------------------------------------------------

「仏伝諸経典および仏伝関係諸資料のエピソード別出典要覧」(http://www.sakya-muni.jp/pdf/mono03_s03_07.pdf)を読んで、少しわかりました。

以下は、http://www.sakya-muni.jp/pdf/mono03_s03_07.pdfからの引用です。

【28-02】ヤサの教化----ヤサの父が優娑塞となる

ヤサ(Yasa)を探しに来た父親に、釈尊はヤサの姿を隠して法を説き、ヤサの父が仏・法・僧の三宝に帰依して優婆塞となる。

[A]原始聖典

①Vinaya?MahAkhandhaka?(vol.Ⅰ p.016);長者ヤサに法眼が生じた。彼は「私は世尊と法

とサンガに帰依します(ahaM bhante bhagavantaM saraNaM gacchAmi dhammaJ ca bhikkhusaMghaJ ca)」と、初めて三帰依を唱えた優娑塞となった(so 'va loke paThamaM upAsako ahosi tevAciko)。

⑦ 四分律「受戒度」(大正22 p.789下);耶伽父……即於座上諸塵垢尽得法眼浄……。前白

仏言。我今帰依仏帰依法帰依僧。唯願世尊、聴為優婆塞。自今已去尽形寿、不殺生乃至不飲酒。

是為最初優婆塞三自帰耶伽父為首。

⑧ 五分律「受戒法」(大正22 p.105中);後伎直覚、共求耶舎不知所在、白其父母。父母四向推

求絡繹而追……。彼即於坐上遠塵離垢得法眼浄、見法得果。見法得果已、受三自帰次受五戒。是

為諸優婆塞於人中耶舎父最初受三帰五戒。

⑪ 根本有部律「破僧事」(大正24 p.129中);……乃至令彼長者得預流果。

[B]仏伝経典

③ 中本(大正04 p.149中);仏為説法、生死由癡、恩愛有離。破二十億悪、入須陀。

⑭ 過去(大正03 p.645下);無常苦空無我。……時耶舎父、聞説此言、即於諸法、遠塵離垢、得

法眼浄。……即於仏前、受三自帰。於是閻浮提中、唯此長者、為優婆塞、最初獲得供養。

⑮ 集経(大正03 p.818中);時彼長者即於彼坐、遠離塵垢、如実證知、於諸法中、得法眼浄。…

…爾時人間彼大長者、最在初首、為優婆塞。人身之中、以三白成三帰依者、謂耶陀善男子父。

仏伝諸経典および仏伝関係諸資料のエピソード別出典要覧

⑯MV.(vol.Ⅲ

p.413 JonesⅢ p.414);ヤショーダ(YaSoda)の両親は法眼浄を得た。

⑰ 衆許(大正03 p.955中);爾時世尊又為広説四諦之法。時倶梨迦長者因是除去塵垢得法眼浄。

……仏言、倶梨迦、汝今於吾受得三帰依竟。当為世間第一優婆塞。

-----------------------------------------------------------

【30】ヤサの50人の友人の出家

ヤサの友人50人はヤサが出家して阿羅漢果を得たことを聞いて、彼らも出家して阿羅漢果を

得る。

[A]原始聖典

①Vinaya?MahAkhandhaka?(vol.Ⅰ p.020);具寿ヤサに50人の在家の友人がいた。良家の

息子たちで、彼らはヤサが出家したと聞いて、彼らも出家して心解脱を得た。その時世間に阿羅

漢は61人となった(tena kho pana samayena ekasaTThi loke arahanto honti)。

⑦ 四分律「受戒度」(大正22 p.790中);爾時世尊、遊波羅国。時耶輸伽少小同友有五十人、

在波羅城外住。……有漏心解脱無礙解脱智生。時此世間、有六十阿羅漢、弟子如来為六十一。

⑧ 五分律「受戒法」(大正22 p.106上);耶舎昔所交遊、復有五十人。聞耶舎於瞿曇所修行梵行、

共議出家乃至得阿羅漢。皆如上説。爾時世間有六十一阿羅漢。

⑪ 根本有部律「出家事」(大正23 p.1027上);時有梵天、来請世尊。於波羅斯、三転法輪。時

会聴者、有大臣子五十余人。既聞法已、並請出家及受近円。

⑪ 根本有部律「破僧事」(大正24 p.130上);波羅斯城中有五十豪族家……。時五十芻聞仏

言已心獲無礙證阿羅漢果。時此世間有六十一阿羅漢。仏為第一。

* 四分律「受戒 ⑦ 度」(大正22 p.790下);爾時世尊、遊波羅国。時有同友五十人、来向波羅国、

欲成婚姻、在波羅城外処処遊観、漸詣仙人鹿野苑。時五十人等遙見世尊顔貌端正衆相殊特、見已発

歓喜心、於如来所、即前頭面禮足、在一面座已。時世尊與説勝法、勧令発歓喜心。……有漏心解脱無

礙解脱智生。時世間有百一十阿羅漢、弟子仏為百一十一。

[B]仏伝経典

①NK.(vol.Ⅰ p.082, 南伝28 p.175);他に彼の友達五十四人をも……斯うして世に六十一人

の阿羅漢が出来た時……。

③ 中本(大正04 p.149中);是時波羅奈傍県、名曰荼、有五十人。因事詣国、聞宝称富褥等皆作

沙門。……径詣鹿園、……願為弟子。仏言、善来比丘、悉成沙門、……皆得羅漢。

⑪ 仏讃(大正04 p.031上);先有俗遊朋 其数五十四 …… 上行諸声聞 六十阿羅漢 悉如羅

漢法 随順而教誡

⑫BC.(16-16~18);……彼(ヤシャス)の友人五十人と……そのとき、六十人の最初の弟子の阿

羅漢の集団すべてに向かって、その阿羅漢たちに尊敬されている阿羅漢〔であるブッダ〕は、適

切に正しく告げられた。

⑬ 行経(大正04 p.080中);将五十童子 得度脱諸苦 …… 彼諸世尊辺 始六十羅漢

⑭ 過去(大正03 p.645下);爾時又有耶舎朋類五十長者子。……聞耶舎於仏法中出家修道、……

共詣仏所、……得法眼浄、……聴我出家。仏言、善来比丘、鬚髪自落、袈裟着身、即成沙門、…

…得阿羅漢果。爾時始有五十六阿羅漢。

------------------------------------------------

日本語部分だけを引用します。

【28-01】ヤサの教化----ヤサに法眼生ず

バーラーナシー(BArANasI)の長者の子ヤサ(Yasa)が釈尊に会いに来て説法を聞き、法眼を生じる。

[A]原始聖典

① ʻTheragAthAʼVs.117(p.017);(Yasa theraの詩)油を上手に塗り、よい衣服を着、あらゆる装身具で飾られていた(在家の)私は、三明に到達した、仏の教えは実行された(suvilitto

suvasano sabbAbharaNabhUsito, tisso vijjA ajjhagamiM, kataM buddhassa sAsanaM)。

①VinayaʻMahAkhandhakaʼ(vol.Ⅰ p.015);そのときバーラーナシーにヤサという繊細な性質の良家の子、長者の子があった(BArANasiyaM Yaso nAma kulaputto seTThiputto sukhumAlo

hoti)……。世尊が四聖諦を説かれたとき、ヤサに法眼が生じた。「生じるものはすべて滅するものである」と。

(中略)

[B]仏伝経典

①NK.(vol.Ⅰ p.082, 南伝28 p.175);それから仏は、耶舎(Yasa)という良家の子の〔帰仏の〕可能性あるを見て、彼が夜分に厭世の志を起し、家を棄てて出て来た時、「来れ耶舎よ」と呼び留めて、その晩に預流果、翌日阿羅漢果に入らせ給い……。

(中略)

⑫BC.(16-03);……そのころ、ヤシャスという名のある長者の息子は……〔世間を〕厭離する気になった。……人の心と煩悩とをよく知れる如来は、〔ヤシャスを〕ごらんになって仰せられた。「絶対の安らぎ(涅槃)のなかには災いはない。来れ。至福を得よ」。

(中略)

⑯MV.(vol.Ⅲ p.402 JonesⅢ p.402);ベナレス(VArANasI)に一人のギルドの長がいた。樹神に祈り、子供が生まれ、ヤショーダ(YaSoda)と名づけた。成人し、世尊の話を聞いて出家を願う。仏所に詣り四聖諦を聞いて、三明(tisro bhijJA)、六通(XaDbhijJA)、自在神力(balavaSIbhAva)を得た。

(中略)

[C]後世の仏伝資料

(中略)

⑤JM.(p.030, 畑中 p.119);そして大師は、そこで族姓子ヤサ(Yasa)が家を捨てて出たその夜のうちに彼を預流果に安立せしめ(、翌日阿羅漢位に安立せしめ)た。

⑥Bigandet.(vol.Ⅰ p.120, 赤沼 p.159);仏陀が鹿野苑に在した時であった。……婆羅那斯の国に耶舎(Ratha)と名くる長者の息子があった。……鹿野苑の幽居へ向けて歩を運んだ。……

仏陀は法を説き初め給うた。……これらの懇ろなる教を承けて、……耶舎はすべての欲情を離れて、直に豫流果に入ったのである。

(中略)

【28-02】ヤサの教化----ヤサの父が優娑塞となる

ヤサ(Yasa)を探しに来た父親に、釈尊はヤサの姿を隠して法を説き、ヤサの父が仏・法・僧の三宝に帰依して優婆塞となる。

[A]原始聖典

①VinayaʻMahAkhandhakaʼ(vol.Ⅰ p.016);長者ヤサに法眼が生じた。彼は「私は世尊と法とサンガに帰依します(ahaM bhante bhagavantaM saraNaM gacchAmi dhammaJ ca bhikkhusaMghaJ ca)」と、初めて三帰依を唱えた優娑塞となった(so 'va loke paThamaM upAsako ahosi tevAciko)。

(中略)

[B]仏伝経典

(中略)

⑯MV.(vol.Ⅲ p.413 JonesⅢ p.414);ヤショーダ(YaSoda)の両親は法眼浄を得た。

(中略)

[C]後世の仏伝資料

(中略)

⑥Bigandet.(vol.Ⅰ p.122, 赤沼 p.161);耶舎の父は、息子の足跡を認め、その跡を遂うて、仏陀の御住居の見ゆる処まで進んだ。……仏陀はこの勝れた聴者のために教法を説き給うたが、聴者は直に心開けて豫流果に入った。

【28-03】ヤサの教化----ヤサ阿羅漢果を得る

出家の許しを得たヤサが直ちに心解脱して阿羅漢果を得る(1)。

[A]原始聖典

①VinayaʻMahAkhandhakaʼ(vol.Ⅰ p.017);世尊がヤサの父に説法されたとき、ヤサは執著なく、諸漏から心解脱した。

(中略)

[B]仏伝経典

①NK.(vol.Ⅰ p.082, 南伝28 p.175);翌日阿羅漢に入らせ給い……(【28-01】に含む)。

(中略)

⑫BC.(16-07);かくて前世〔に植えた善〕根の力によって、そのままの〔世俗の〕姿をとりながら、身によりまた心によって〔ヤシャスは〕阿羅漢のさとりを得た。

(中略)

[C]後世の仏伝資料

(中略)

⑤JM.(p.030, 畑中 p.119);翌日阿羅漢位に安立せしめた。

⑥Bigandet.(vol.Ⅰ p.123, 赤沼 p.164);仏陀が父に説法して在した間、若き耶舎は大師から受けた最高の格言について、深奥にして荘重な黙想に耽っていた。……父が去って間もなく、耶舎は比丘となった。ここに於て、世間に七阿羅漢があることとなった。

(1)出家しないで阿羅漢となったとするものもある。

--------------------------------------------------------------------------

耶舎(Ratha)・ヤサ(Yasa)・ヤショーダ(YaSoda)・ヤシャスは同一人物だという理解でよいのでしょうか。

この額は、釈迦仏の直弟子で、五比丘に次ぐ6番目の弟子となった、耶舎のことを描いている経とその絵ということですね。

耶舎のお父さんは最初の優婆塞(うばそく、在家の男性信徒)になり、耶舎のお母さんと妻は最初の優婆夷(うばい、在家の女性信徒)になり、親友50人も出家したようですね。

-----------------------------------------

https://www.wikiwand.com/ja/%E6%9C%AC%E7%B8%81%E9%83%A8_(%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E8%94%B5)

本縁部(ほんえんぶ)とは、大正新脩大蔵経において、『阿含経』関連経典以外の『本生経』『仏所行讃』『法句経』といった釈迦に関連する仏教経典をまとめた領域のこと。

第2番目の部であり、収録されている経典ナンバーは152から219まで。巻数では3-4巻に相当する[1]。

本縁部(上)第3巻 - No.152-191

本縁部(下)第4巻 - No.192-219

-----------------------------------------------------

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk/61/2/61_KJ00008610232/_pdf

『過去現在因果經』

仏教経典。4巻。劉宋の求那跋陀羅 (ぐなばっだら) 訳。過去世において普光如来のもとで出家し修行した釈尊は,その因が実を結んで現在世には成道しえたという仏伝を,釈尊みずから説くという形式で書かれた経典。文章は流麗で,ところどころに大乗思想が現れている。経因果経と,上段に仏伝の図相を入れ,下段に経文を書くという絵巻形式の絵因果経が著わされた。

----------------------------------------

《過去現在因果経》に説く釈迦の本生譚(ほんじょうたん)(ジャータカ),仏伝を描いた絵巻。経文を下段に,上段にそれに対応する絵を描く。新旧2種あり,古因果経は奈良時代の作で,書は奈良朝風,絵は中国の六朝風。上品(じょうぼん)蓮台寺蔵,醍醐報恩院蔵,東京芸術大学蔵のものなどがある。新因果経は鎌倉時代の作で,1254年慶忍(けいにん)とその子聖衆丸(しょうじゅまる)が描いた根津美術館蔵のものが有名。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディア

----------

《過去現在因果経》に,その経意をあらわす絵を加えた絵巻をいう。《過去現在因果経》は,5世紀に求那跋陀羅(ぐなばつだら)によって漢訳された全4巻の仏伝経典で,釈迦の過去世(前世)の善行(本生譚すなわちジャータカ)と現世での事跡(仏伝)を記し,過去世に植えた善因は決して磨滅することなく果となって現在に及ぶことを説いている。絵巻では,紙面を上下2段に分け,下段は経文を1行8字にして書き,上段にはこれに対応する情景を連続的に描きならべ,全8巻に仕立てている。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版

----------

釈迦(しゃか)の本生譚(ほんしょうたん)(釈迦の前世における物語)と仏伝(釈迦のこの世に生まれてからの一代記)を説いた『過去現在因果経』に絵を加え、経文の絵解きをしたもの。経巻の料紙を上下2段に分けて、下段に8字詰めの経文を書写し、上段にこれに対応する絵を描いている。『過去現在因果経』は本来四巻本であるが、『絵因果経』はその各巻を上下2巻に分け、八巻本として世に行われていたと思われる。現存する主要なものとしては、奈良時代(8世紀)制作のものに上品蓮台寺(じょうぼんれんだいじ)本(第2巻上)、報恩院本(第3巻上)、MOA美術館本(第4巻上)、東京芸大本(第4巻下)などがある。このうち報恩院本は軸に近く「□月七日写経生従(じゅ)八位」の墨書があるので、当時の写経司の制作と推定、天平(てんぴょう)(729~749)ごろの作であることがわかる。以上の作品は書風、画風に多少の違いはあるが、いずれも経文は当時の写経体、絵は中国六朝(りくちょう)風の古体で書かれている。楼閣、山、樹木など型で押したように類型的に描かれ、墨がきの輪郭による簡略な象形に、丹(たん)、朱、緑、青、黄、白などの原色を施し、描写はすこぶる素朴である。また連続式構図で描かれ、樹木、岩石、土坡(どは)などで前後の場面の段落をつけている。また鎌倉時代(13世紀)制作のものに根津美術館本(第2巻下)、大東急記念文庫本(第3巻下)などが現存し、ともに1254年(建長6)に慶忍(または慶恩)とその子聖衆丸(しょうじゅまる)が描いたことが奥書で知られる。画風は色彩も淡泊、描線も軽妙で、奈良時代のものとは大いに趣(おもむき)を異にする。なお両者を区別して、奈良時代のものを「古因果経」、鎌倉時代のものを「新因果経」とよんでいる。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

--------------------------------------------------------------------------------------

絵因果経は、「過去現在因果経」に、その意を表す絵を加えた絵巻です。全8巻の構成。奈良時代や鎌倉時代の制作。

https://www.kyototuu.jp/Temple/KyoutenEinngaKyo.html

に、詳しく書かれています。

--------------------------------------------------

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B5%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E7%B5%8C#:~:text=%E7%B5%B5%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E7%B5%8C%EF%BC%88%E3%81%88%E3%81%84%E3%82%93,%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82より引用

絵因果経(えいんがきょう)は仏伝経典の代表的なものの1つである『過去現在因果経』の写本の一種で、巻子本の下段に経文を書写し、上段に経文の内容を説明した絵画を描いたもので、日本において平安時代以降盛行する絵巻物の原初的形態とみなされている[1]

--------------------------------------------------

https://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/shoseki/50einga.htmlより引用

このお経は、「絵因果経(えいんがきょう)」と呼ばれているもので、紙の下半分にはお経が書き写されていますが、上半分には下のお経にある代表的な場面を絵で表したものなのです。そのお経の正しい名前は、『過去現在因果経(かこげんざいいんがきょう)』といって、お釈迦(しゃか)さまの前世(ぜんせ)の修行物語から始まり、お釈迦さまがどのような原因で人間の根源的(こんげんてき)な苦しみや迷いから開放されて、仏さまという悟(さと)りの結果を得たのかということを物語風に説いたものです。いえば、お釈迦さまの伝記のようなお経です。

--------------------------------------------------

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/222369

絵因果経巻第四上(二十五行) えいんがきょうまきだいよんじょう

奈良 / 日本

奈良時代/8世紀

紙本著色墨書

縦:26.5cm 横:46.0cm

益田鈍翁旧蔵(益田家旧蔵本)

「絵因果経」は、料紙を上下の二段に分け、その下段には『過去現在因果経』(劉宋、求那跋陀羅訳)の経文を一行八字詰で書写し、上段には経文の内容を絵画化したものである。その『過去現在因果経』は仏伝の一種で、釈迦が過去世において善慧仙人という修行者として普光如来に師事したという本生から説き出され、その因縁により現世に仏陀として成道し、大迦葉を済度するところまでを説く経典である。

現存する奈良時代の「絵因果経」としては、上品蓮台寺本、醍醐寺本(報恩院本)のほか、出光美術館本、益田家旧蔵本、東京芸術大学本が知られているが、この「大光明如日正中迦」から「如我道真也諸弟子」までの二十五行分は益田家旧蔵本(巻第四上)より分かれた断簡である。

内容的には、火を崇拝する婆羅門である迦葉三人兄弟を教化する場面の一節にあたり、迦葉三人兄弟が釈迦の神通に驚いている場面と、朝に火を崇拝する儀式を行うために火をつけようとするが、火がつかないのは釈迦の仕業ではないかと思っている場面が描かれている。経文の筆致は、いかにも奈良朝の写経らしく謹厳で力強く、絵に施された丹朱・緑青・胡粉・群青などの彩色も大変鮮やかである。

「絵因果経」は奈良時代の絵画を今に伝えるとともに、後の絵巻の先駆的作品としても位置づけられる実に貴重な遺品である。なお、益田家旧蔵本(巻第四上)より分かれた断簡としては、MOA美術館所蔵の八十四行分が重要文化財に指定されている。

---------------------------------

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/224629/3

絵過去現在因果経 えかこげんざいいんがきょう

良盛筆 住吉慶忍・聖衆丸画

鎌倉時代/1254

紙本着色

東京都港区南青山6-5-1

根津美術館

重要文化財

「絵因果経」ともよぶ。『過去現在因果経』は、釈迦の前世の物語と、現世における伝記を説いた経典で、本来4巻からなる。ところが「絵過去現在因果経」は、経巻を上下段に分けて、下段に経文(通常1行17文字のところ8文字)を、上段に対応する絵を描いているため、倍の8巻構成となる。「古因果経」と呼ばれる奈良時代の作例が数巻分現存するが、これは「新因果経」と通称されるもので、建長6年(1254)の奥書により、絵師は住吉慶忍とその子聖衆丸と知られる。巻第2下つまり8巻本の4巻目にあたり、出家の部分から始まる。図版は、出家を志した太子時代の釈迦が、夜、白馬に乗って城を出る場面。巻第3下の1巻が、東京・大東急記念文庫に所蔵される。

----------------------------------------

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/205579

紙本著色絵因果経断簡〈巻第二上/(六十二行)〉

奈良国立博物館 奈良県奈良市登大路町50

重文指定年月日:19630214

国宝指定年月日:

登録年月日:

独立行政法人国立文化財機構

国宝・重要文化財(美術品)

奈良時代の作品。

----------------------------------------

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/160085

紙本著色絵過去現在因果経〈残闕/〉

岡山県倉敷市中央1-1-15

重文指定年月日:19410703

国宝指定年月日:

登録年月日:

財団法人大原美術館

国宝・重要文化財(美術品)

奈良時代の作品。

----------------------------------------

今日のランチは、友人からお土産にいただいた「岐阜タンメン」。

”「岐阜といえば…」岐阜タンメン” だそうな。

知らなかったなぁ。私は、「岐阜タンメン」は初めてです。

具材として、ゆで卵を作り、キャベツを炒めて、「大福」の焼き豚をスライスしました。

3分茹でる麺は、ちょうど袋に入ったインスタントラーメンのような感じでした。

スープはあっさりとしていてコクがあり、そこに辛味あんを入れるとピリッとして、とても美味しくいただきました。

ごちそうさまでした。

11月初め、播磨中央公園へ行きました。

「三密」を避けながらにぎやかにおしゃべりをする4人組。静かにお弁当を食べるご夫婦。

それぞれの秋

私も持参したお弁当を食べました。

食べ終えて、バラ園散策。

人生を見るような思いがしたバラ…です

パンダさん、ついに旅デビュー!!

後ろ姿もいい感じ!!

※「ぬい撮り」の記事はこちら→2020年09月21日

ばら園を出て散策開始です。

こんな立札がありました

パンダさんが汚れないようにコースターの上に置きました。

青空に映える紅葉

「今年の紅葉はこれでよし!!」としておきますか。

Le Velvets(ル・ヴェルヴェッツ)の歌声が好きです。

久しぶりにCDを聴きました。

豊かなハーモニー。

力強くて、柔らかな歌声を気分よく聴きながら、「最近はどんな活動をしているのかしら」と、検索してみました。

あらま、5人だったのに、4人になっています。

2017年6月、バリトンの黒川拓哉さんが脱退したとのこと。

逮捕される事件があったそうな。

知らなかった。3年も前のことのようです。

今は、

宮原浩暢(バリトン/東京藝術大学 声楽科 同大学院修士課程修了)

佐賀龍彦(テノール/京都市立芸術大卒)

日野真一郎(テノール/武蔵野音楽大学 声楽科 同大学院修士課程修了)

佐藤隆紀(テノール/国立音楽大卒)

の4名で活動しているようですね。

2020年10月24日には「PRAYLIST」というCDが発売されました。

同名のコンサートツアーもあります。(チケット料金 8,000円、12,000円)

------------------------

https://www.le-velvets.com/contents/328809より引用

LE VELVETS 秋ツアー開催決定しました!!

2020年のLE VELVETS秋ツアーのタイトルは、『PRAYLIST』

祈りの「pray」と大切な楽曲を集めた「playlist」をミックスして『PRAYLIST』と銘打ち、ツアーを開催します!

------------------------

10月16日 東京

10月31日 京都

11月1日 大阪

11月14日 宮城

11月23日 福岡

11月25日 愛知

11月29日 東京

このコンサート、きっとステキだろうなぁ。

----------------------

それから数日後…

----------------------

たまたま、CD「image 17 dix-sept」の3曲目に、Le Velvetsの「Volare with Chico & The Gypsies」が収められているのを知りました。

2016年にリリースされたアルバム「CLASSIC PASSION」の1曲目に収録されているのがこの「Volare」だそうな。

5人のパワフルな歌声が流れてきます。

ヨーグルトに漬け込み、オーブンで焼くだけという、タンドリーチキンのレシピを友人から教えてもらいました。

今回、このレンジに買い替えて、初めて、オーブン機能を使いました。

-------------------

材料

鶏もも肉 4枚

プレーンヨーグルト200g

-----------

A

ヨーグルト 200g

おろししょうが 1片分

おろしにんにく 1片分

カレー粉 小さじ2

ターメリック 小さじ1と1/2

チリパウダー 小さじ1

ガラムマサラ 小さじ1

作り方

1.鶏もも肉に軽く切り込みを入れ、一口大に切り、塩をすりこんでおきます。

2.ボウルに、Aを入れて混ぜ合わせます。

3.1の鶏もも肉に2をすり込むように全体につけ、冷蔵庫で半日から一晩漬け込みます。

4.冷蔵庫から3を取り出し、180℃に熱したオーブンで、時々サラダ油をハケでぬりながら、10~15分くらい焼き、皿に盛り付けます。

----------------------------------------------------

昨日から漬けこんでおいた鶏を、予熱したオーブンに入れました。

ハケがないのでそのまま10分ほど焼いて、出来上がりました!!

油を塗らない分、照りがありません。

お皿に取って…おっと、写真を撮り忘れたことに気が付いて…

残りの一つを写真に納めました。

茹でた小松菜とともにお皿に入れて、ナイフで切りながらいただきました。

ピリッと美味しい味です。

残りの鶏肉は冷凍しました。

漬けこんであるので、次回は焼くだけです。

押し入れの中から更に出てきたのはこれ

何が入っているのかなぁと思って箱を開けると

セロテープで2個がくっついています。

これはきっとオセロの駒です。

キリンラガーの方が好みだったようで、キリンの赤が黒マジックで彩色されています。

丁寧に塗ってあるものも、ラフな塗り方のものもあります。

よくできています。