テレビドラマ「相棒」が好きで、録画して見ています。

先日見たドラマの中で、「dying message」として「a 」と「drink」が大きな〇で囲まれていました。

これの意味するところは何かしら…と思って見ていると、最後の方でその謎解きがありました。

大きな〇は円を示す。円といえば円周率π。

円周率π = 3.1415926535…ですが、その覚え方として、英語では「How I want a drink alcoholic of course」の単語の文字数で覚える方法があるそうです。

「a 」「drink」は「1」「5」に当てはまります。

そして、日本語では「妻子肥後の国」という覚え方があるそうです。

「1」「5」に当たるのが「肥後」。

謎を解き明かして、右京は言います。

「大倉さんが死ぬ間際に伝えたかったのは、教授、あなたの名前なのですよ。」

肥後教授は罪を認めて、右京に「あなたは刑事にしておくには惜しい方です。」と言います。

右京「恐縮です。」

素数の研究をするものにとって、リーマン予想の先にある最大の謎、素数の謎そのものを解き明したことが、殺人をしてしまうことになったというのが今回のドラマの重要なところです。

肥後教授によると、「この野蛮で複雑な現代社会をかろうじて守っているものは、巨大な素数なんです。銀行の口座も企業のデータも国家機密も軍事機密でさえも巨大な素数の暗号で守られている。素数の謎が誰かに知られ、悪用でもされればこの世界はひとたまりもない。使い方によっては素数の謎は核兵器よりも巨大な武器になってしまう」のだそうです。

私には肥後教授の言葉の意味が全くわかりませんけれど。

---------------------------------------------------------

http://ja.wikiquote.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87より引用

円周率を暗記するための文章。日本語は語呂合わせだが、英語などでは各単語の文字数によって覚える。

日本語

産医師異国に向かう = 3.14159265

中国語

山巔一寺一壺酒,爾樂苦煞吾,把酒吃,酒殺爾,殺不死,樂而樂 = 3.1415926535897932384626

英語

Yes, I know a number. = 3.1416

How I wish I could enumerate PI easily ... = 3.1415926

How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics! = 3.14159265358979

ドイツ語

Gib O Gott, O Vater Fähigkeit zu lernen! = 3.1415926

Nie, o Gott, o guter, verliehst Du meinem Hirne die Kraft, mächtige Zahlreih'n dauernd verkettet bis in die späteste Zeit getreu zu merken; drum hab' ich Ludolfen mir zu Lettern umgeprägt. = 3.141592653589793238462643383279

フランツ・ブレンターノの作とされる。

フランス語

Que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages! Immortel Archimède, artiste, ingénieur, Qui de ton jugement peut priser la valeur? Pour moi ton problème eut de pareils avantages. = 3.141592653589793238462643383279

------------------------------------------------------

英語では、May I have a large container of coffee? という覚え方もあるそうですね。

私は、π=3.141592までしか覚えていません。何十桁も覚えようという気にはなりません。

先日見たドラマの中で、「dying message」として「a 」と「drink」が大きな〇で囲まれていました。

これの意味するところは何かしら…と思って見ていると、最後の方でその謎解きがありました。

大きな〇は円を示す。円といえば円周率π。

円周率π = 3.1415926535…ですが、その覚え方として、英語では「How I want a drink alcoholic of course」の単語の文字数で覚える方法があるそうです。

「a 」「drink」は「1」「5」に当てはまります。

そして、日本語では「妻子肥後の国」という覚え方があるそうです。

「1」「5」に当たるのが「肥後」。

謎を解き明かして、右京は言います。

「大倉さんが死ぬ間際に伝えたかったのは、教授、あなたの名前なのですよ。」

肥後教授は罪を認めて、右京に「あなたは刑事にしておくには惜しい方です。」と言います。

右京「恐縮です。」

素数の研究をするものにとって、リーマン予想の先にある最大の謎、素数の謎そのものを解き明したことが、殺人をしてしまうことになったというのが今回のドラマの重要なところです。

肥後教授によると、「この野蛮で複雑な現代社会をかろうじて守っているものは、巨大な素数なんです。銀行の口座も企業のデータも国家機密も軍事機密でさえも巨大な素数の暗号で守られている。素数の謎が誰かに知られ、悪用でもされればこの世界はひとたまりもない。使い方によっては素数の謎は核兵器よりも巨大な武器になってしまう」のだそうです。

私には肥後教授の言葉の意味が全くわかりませんけれど。

---------------------------------------------------------

http://ja.wikiquote.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87より引用

円周率を暗記するための文章。日本語は語呂合わせだが、英語などでは各単語の文字数によって覚える。

日本語

産医師異国に向かう = 3.14159265

中国語

山巔一寺一壺酒,爾樂苦煞吾,把酒吃,酒殺爾,殺不死,樂而樂 = 3.1415926535897932384626

英語

Yes, I know a number. = 3.1416

How I wish I could enumerate PI easily ... = 3.1415926

How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics! = 3.14159265358979

ドイツ語

Gib O Gott, O Vater Fähigkeit zu lernen! = 3.1415926

Nie, o Gott, o guter, verliehst Du meinem Hirne die Kraft, mächtige Zahlreih'n dauernd verkettet bis in die späteste Zeit getreu zu merken; drum hab' ich Ludolfen mir zu Lettern umgeprägt. = 3.141592653589793238462643383279

フランツ・ブレンターノの作とされる。

フランス語

Que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages! Immortel Archimède, artiste, ingénieur, Qui de ton jugement peut priser la valeur? Pour moi ton problème eut de pareils avantages. = 3.141592653589793238462643383279

------------------------------------------------------

英語では、May I have a large container of coffee? という覚え方もあるそうですね。

私は、π=3.141592までしか覚えていません。何十桁も覚えようという気にはなりません。

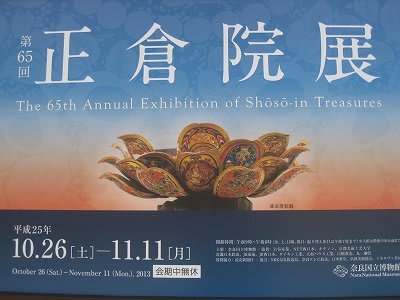

珠玉の仏たち

珠玉の仏たち