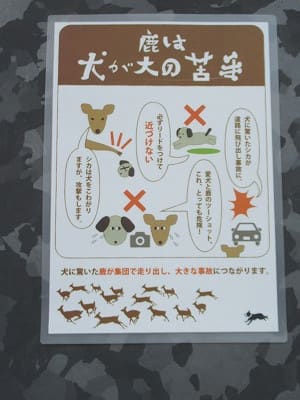

今年は、奈良公園辺りでこのポスターを時々見かけます。

かなり危険な状態なんだなぁと思います。

2015年7月のブログで、私は「奈良公園の鹿は怖い」と書きました。

奈良公園の鹿 - Remembrance 2006/09/06-2020/06/08 2020/07/01-

奈良公園の鹿は、かわいいですが、怖いです。孫が喜ぶだろうと思って、鹿せんべいを買うおじいちゃん鹿せんべいに殺到する鹿を怖がる孫たちおねえちゃんはすごいスピードで...

goo blog

あれから9年。

鹿は野生だから怖い存在として意識しているので、私は必要以上に近づかないし、シカを興奮させるようなことはしない等々十分用心をしているつもりです。

2024年10月のNHKニュースでも、「奈良県などによりますと、角が足に刺さるといった事故が、9月は43件と、去年の9月に比べて2.5倍に増えているということです。」とありました。

そんなニュースを耳にしても、目にしても、自分が鹿による被害者になろうとは、予想だにせずに生きておりました。

災難は突然やってくるものです。

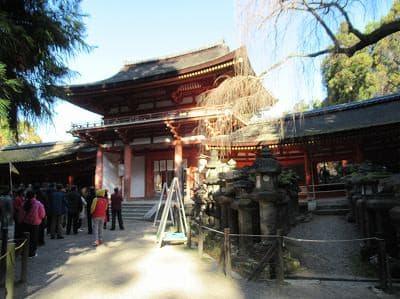

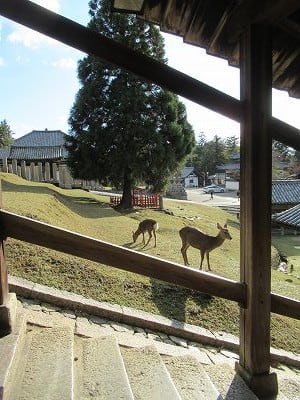

11月のその日、東大寺南大門の東の方の広場に私は何となく立っていました。

ただ立っていたのです。

ところが、その全く無防備な私に、なんということでしょう、後ろからオス鹿が突っ込んできたのです。

その勢いの強さで、私は撥ね飛ばされ、芝生の上に倒れてしまいました。

何が起こったのか、わからないまま芝生に倒れている私。

状況を認識するまで少しの間があり、「え、私、シカに突進されたの??」と気づきました。

大人の女性が派手に撥ね飛ばされた瞬間を見た周囲の皆さんは驚かれたことでしょう。

インバウンドの女性が「Are you OK?」と声を掛けてくれました。

起き上がれたし、骨も折れてないし、歩けるし、まぁ興奮状態だからそれほどの痛みもなくて、大丈夫だったのですが、左眼がよく見えません。

左眼のコンタクトレンズが外れてしまったようです。

ああ、買い換えたばかりだったのに!!

ああ、片眼が見えない日が続くとまたしんどいなぁ!!

芝生の上を探しました。

が、見つかりません。

親切なご家族も一緒に探してくださっていました。

もう探すのは諦めようと思って、左目を触ると、なんということでしょう、目の中でずれていることがわかったのです。

それを取り出し、手のひらに入れ、奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~の洗面所へ急ぎました。

手とコンタクトレンズを洗って、目に装着して、やっと落ち着きました。

平和なところでも、なにが起こるかわからないのが人生だとしみじみ思いました。

何故こんなことが??

ジャングルじゃあるまいに…。

普通に行動していただけなのに…。

出発が数分遅れたため、とんでもない交通事故に遭遇してしまった知人一家も、楽しく渓谷を歩いていて、何故だか滑落してしまった友人も、きっとこんな思いだったのだろうなぁと思った出来事でした。

災難は避けようもなく、起こりうる。

その夜は臀部にそれなりの痛みがありましたが、翌日はましになりました。

翌日の朝はちょっと足に違和感がありましたが、家でおとなしくしていると午後からは足の痛みが取れたし、病院へ行かなくても済みそうで、ほっとしました。

オス鹿の角が切られていたこと、倒れたところが芝生だったこと、背中にリュックを背負っていたので、背中側の衝撃をそのリュックが吸収してくれたこと、骨密度を上げるための薬を飲み始めていたので骨が少し丈夫になっていたこと、犠牲になったのが小さな子ではなく私であったこと等々を思うと、まぁ不幸中の幸いだったかなと思っています。

でも、これからは今まで以上にシカとは距離をとることになるだろうと思います。

トラウマになること間違いなしです!

今回の件で、「DVというのはこういう痛さなのかなぁ」と、何日間も続く鈍い痛みの中で考えたりしました。

DⅤを理由に離婚を考えているなら、診断書や写真等を集めておかねばならないと聞きます。

しかし、病院へ行ったり、アザになるほどの痛みというのは、よほどひどい打撲なのだろうと恐ろしくなりました。

ずっと平和な家庭で暮らせていることに感謝したくなりました。