(日本政府から米国務省への要請で、福島に送り込まれたと報じられている軍用ロボット「ドラゴン・ランナー」 米海兵隊向けに開発された戦車のような無限軌道走行型の小型ロボットで、屋内の偵察や車両底部の不審物探査などの任務に適しているとされています。今回は、原発内部に入り込み、詳細な破損状況の確認などに使われることが想定されています。 “flickr”より By Defence Images http://www.flickr.com/photos/defenceimages/4604399402/ )

【「官邸側の反応が鈍い」】

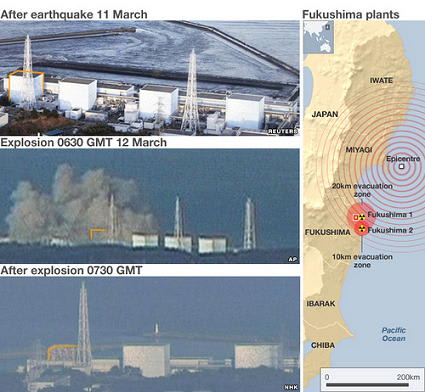

東日本大震災の救援・復興、福島第1原発の事故対応については、相変わらず厳しい状況が続いています。

官邸を含め、関係者が連日必死の努力をされていることは疑いませんが、部外者の目からすれば、原発事故対応については、国際協力やロボット技術の活用でもう少しうまくいかないものか・・・という思いも感じます。

****米「菅政権の反応が鈍い」…支援提供打診も*****

「もっと我々を信用してほしい」

福島第一原発事故への対応を巡り、米政府関係者は民主党幹部の一人に最近、こうもらした。米国は当初から強い危機感を持ち、原子炉冷却のための様々な機材や人員の提供を打診したが、米側は「官邸側の反応が鈍い」と感じ、「菅政権には米国への不信感がある」との臆測も呼んだ。

29日付の米紙ニューヨーク・タイムズによると、米原発業界は極秘に発電機やポンプ、ホースなどの冷却機材一式を備蓄しており、いざというとき米空軍が全米どこでも運搬する態勢になっている。テロ攻撃などで機能不全に陥った原発の安全確保が目的で、2001年の米同時テロ以後に態勢が整えられたという。

クリントン国務長官が地震直後、「在日米空軍の装備を使い、冷却材を日本の原発に運ばせた」と発言したのは、これに関連しているとみられる。しかし、日本側は「水なら海にいくらでもあるが……」(日本政府関係者)と危機意識が薄く、結局、この緊急計画は発動はされなかった。【4月1日 読売】

****************************

放射線量が高く現場の作業員がなかなか近寄れず温度も線量もわからないとか、汚染されたがれきが作業の妨げになっているとか、作業中に被爆したというニュースを聞くと、「一体、ロボット先進国の技術はどうなったのか?こんなケースにこそ活用されるべきものではないか」という感があります。

【「原子力災害に備えたロボット政策を怠ったつけ」】

もちろん、日本政府もロボット技術活用を行っていない訳ではありません。

****米ハイテク3社、原発事故支援へ リスク回避へ日本要望******

東京電力福島第一原発の事故を受け、遠隔操作ロボットの開発が盛んな米国から、複数のハイテク企業が支援に名乗りを上げている。イラク戦争に使われた軍用ロボも投入される。原発事故という特殊現場での効乗は未知数だが、期待は高まっている。

「日本政府が世界にロボット、無人機を求めています」。世界の注目が「フクシマ」に集まっていた3月22日、米バージニア州にある国際無人機協会(AUVSI)のホームページに会員企業向けの案内が載った。

ロボット開発に取り組む研究者や企業でつくる世界最大の業界団体で、現在55力国から2千社以上が加盟している。協会によると、原発事故後、日本政府が米国務省にロボットや無人機の支援を要請。現時点で少なくとも3社が支援に動き出しているという。(中略)

遠隔操作ロボの開発は軍事利用が念頭に置かれているが、原発事故の直後には、日本の防衛省関係者の間で 「今回は戦地に並ぶ危険任務。遠隔操作可能な無人機、ロボットを投入できれば、人的リスクを軽減できる」との期待が高まっていた。

国際無人機協会によると日本側が求めているのは、 ①運搬用ロボット、②原発の深部に入り込んで破損状況など詳細データを収集できる小型ロボット、③放射能汚染区域にも物資や機器を運べる遠隔操作型の無人ヘリコプターやトラックの3点だった。

世界における軍事ロボの広がりに詳しい米ブルッキングス研究所のピーター・シンガー上級研究員によると、多くの米企業がアイデアや技術の提供を申し出ている。原発という珍しいケースのため、試作品の投入も検討されているという。【4月1日 朝日】

*****************************

ただ、こうした先端技術を使いこなせていない現状もあるようです。

****原発災害ロボ、使えぬ日本 欧米提供もノウハウなく****

専門家「政策怠った」

放射性物質(放射能)漏れ事故を起こした東京電力福島第1原子力発電所は、建屋内の汚染水や高い放射線量が復旧作業を阻んでいる。欧米各国の支援もあり、現地には原子力災害に対応できるロボットが投入されているが、十分に活用できていない。事故を想定したロボット運用のノウハウが日本にないためで、専門家からは、政府や東電が「原子力災害に備えたロボット政策を怠ったつけ」との批判が上がっている。

東日本大震災の発生に伴う事故から間もなく、米国から、米アイロボット社が米軍向けなどに開発している運搬用ロボットなどが日本に送り込まれた。日本の原子力安全技術センターも、放射能を測定できるロボット「防災モニタリングロボ」2台を現地に送り込んだ。

米社のロボットは、100キロ以上の物体を運ぶ能力があり、高い放射線量が検出されている場所で、消防ホースを運ぶ役割などが期待される。ただ、ロボット操縦用に派遣された社員6人は待機している状況だ。

防災モニタリングロボは、約1キロの遠隔地から自走して災害現場にたどり着き、作業できるが、東電は「現場に任せているので詳細は分からない」(広報)と歯切れが悪い。

アイロボット社は「われわれも詳しい情報がない。スタッフは要請があればいつでもスタンバイしているが…」と戸惑い気味だ。

災害用ロボットの権威である東北大の田所諭教授は「原子力災害用に開発されたロボットは人に代わって危険な現場で作業をこなす能力がある」と指摘する。

活用を妨げているのが、ロボットの運用の問題だ。原子力安全技術センターは「操作方法を東電に教え、使い方も東電の判断に委ねている」とするが、東電の受け入れ態勢もさることながら、東電任せで、慣れない事故現場での作業効率が十分かは疑問だ。

3月28日付米紙ワシントン・ポストは、世界的にみれば原子力災害に対応したロボットを配備する国は少数だと紹介した。米国でも、1979年のスリーマイル島原発事故後に産学連携で開発が進んだが、経営難で行き詰まったという。

それでも、田所教授は「電力会社や当局が、ドイツやフランスのように原子力災害に備えたロボット開発を推進してこなかったことは問題だ」と指摘する。

ドイツのメルケル首相は、原子炉の修復などに使える高性能ロボットの提供を日本政府に申し出た。米国も軍用の爆発物処理ロボットを29日に発送したほか、放射線の測定ロボットの投入も準備している。

日本政府も遅まきながら、第1原発でのロボット活用を検討し始めたが、人的被害を最小限に抑えるには、もっと迅速な対応が求められた。【4月1日 産経】

***************************

【メンテナンスされてなく使えないロボット】

日本の原発用ロボットについては、こんな記事も。

****日本製も現場投入*****

日本のロボットも現地に1台が派遣されている。放射線計測器やカメラなどを積んだ「防災モニタリングロボット」だ。原子力安全技術センターが1億円弱をかけ、2000年に開発した。

これまで防災訓練で使われていたが、「実戦」は初めて。地震発生から徽日後に東電側に引き渡された。ただ「使用状況に関する情報は入っていない」(同センター)という。

「ロボット先進国」の日本では、原子力施設の事故に対応する専用のロボットも開発してきた。

同センターのほかに、旧日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)も、99年に茨城県東海村のJCOで起きた臨界事故の後、放射性物資で汚染された場所の状況を把握することなどができるロボット5台を開発した。

だが、福島には派遣されていない。今はもう動かないからだ。予算がつかなくなり、メンテナンスができなくなったためという。【4月1日 朝日】

****************************

メンテナンスされてなく動かない・・・というのはどういう状況でしょうか?

何十年も以前の機械ならまだしも、ほんの10年ほど前の機械ですから、こうした事態を受けて突貫作業でメンテナンスすればすぐに使えるようになる・・・といったものではないのでしょうか?こうした事態のために高い費用をかけて開発した技術ではないのでしょうか?

素人にはわからないところですが、被爆の危険をおかしながら作業を続けている関係者のことを思うと、危機意識が欠如しているようにも思えてしまいます。