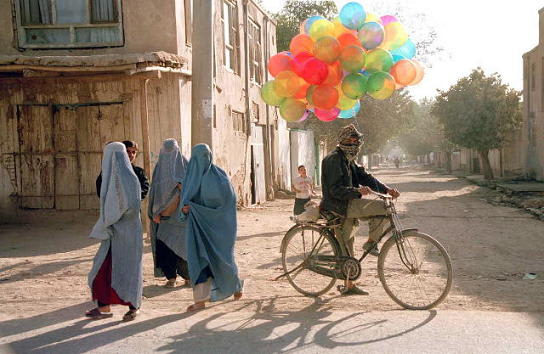

(アフガニスタンの街角から “flickr”より By afghanistan libre)

アフガニスタンの戦況の先が見えにくいなか、各国とも態勢の見直しを迫られています。

****アフガン戦線を再構築 米・NATO検討 タリバン活発化に対応****

米政権とNATOが、アフガニスタンでの任務の全面的見直しに着手したと報じた。イスラム武装勢力タリバンの活動が活発化するなかで、現状では効果的な対応ができないとの懸念が出ているためで、作業は来年初めまでに完了する予定だ。【12月17日 産経】

**************************************

****英の視線、アフガンにシフト****

英軍がイラク南部バスラ県の治安権限をイラク側に移譲したことで、英国の対イラク政策は大きな節目を迎えた。

ブラウン英首相は12日の下院演説で、アフガンの駐留多国籍軍はイスラム武装勢力タリバンとの戦いに「勝利している」と強調する一方、アフガンへの長期的な関与が必要になるとして、英軍7800人の規模を維持するとともに、NATO加盟国に増派と応分の負担を求める考えを明らかにしている。【12月17日 産経】

*********************

****オランダ軍、アフガニスタン撤退へ****

オランダ政府は18日、アフガニスタンに派遣している同軍を2010年7月以降、撤退させると発表した。別の国が補充部隊を用意できるかどうかについては見通しが立っていない。

フェルハーヘン外相は「ほかの国々にオランダ軍と交代する用意があるとの保証は得ていないが、同軍が2010年に撤退することは確かだ」と明言した。【12月19日 AFP】

*************************

そんななかで、珍しくまっとうに思える主張がありました。

先日政権交代したオーストラリアの国防相の発言です。

****アフガン戦略の全面見直し必要=豪国防相が警告******

フィッツギボン豪国防相が先週、英国のエディンバラで行われたアフガニスタンでの戦闘に関与しているNATOおよび同盟国8カ国の会議の場で、緊急に戦略を見直さなければイスラム教原理主義組織のタリバンとの戦争に敗北するとの懸念を表明したと伝えた。

同相は会議で、アフガンでの戦争に勝つためには、軍事・民生計画を全面的に見直す必要があると警告したという。【12月17日 AFP】

********************************

フィッツギボン国防相はゲーツ米国防長官らが出席した英国での会議で、「多くのアリを踏みつぶしてはいるがアリの巣に対して何らの対策も講じていない」と指摘し、「我々には軍事的な対応以上のものが求められている。それは主に、タリバンの穏健派やアフガン社会の他の勢力の心を取り込むことだ」と述べたそうです。

また、同相は英国から帰国後、「ハワード前政権は我々に、アフガンで事態は順調に進展しているかのように信じ込ませようとしていたが、現実はまったく違っている」「私見では、戦闘には勝っているが、全体的な戦争でみればそうではない。タリバンの地域を掃討するのには成功しているが、それに真の戦略的な効果はない」とも話しているそうです。

“戦闘には勝っているが、全体的な戦争でみればそうではない。”

かつて中国大陸での日本軍もそんな状態だったのでは。

“軍事的な対応以上のものが求められている。それは主に、タリバンの穏健派やアフガン社会の他の勢力の心を取り込むことだ”

当初“タリバンからの解放”で歓迎された米軍・ISAFでしたが、空爆などで民間人犠牲者を出すなかで地元の人々の心は離れていってしまったとも伝えられています。

アフガニスタンの人々の心のうちは知りようもないですが、先日観たアフガン映画では、タリバン支配当時タリバンの目を恐れながら彼らを呪って暮らす一般の人々が描かれています。

もちろんそれだけで判断もできませんが、アフガニスタンの多くの人々も決してタリバン支配を好んでいるとも思われません。

なんとか人心を取り戻す活動も可能ではないでしょうか。

タリバン穏健派の取り込みについては、カルザイ大統領の方針について9月10日「アフガニスタン タリバンへの交渉の呼びかけ」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20070910)、実際の取組みについて11月11日「アフガニスタン 復興に向けて」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20071111)で取り上げたことがあります。

個々の戦闘以上に難しい取組みですが、このオーストラリアのフィッツギボン国防相の声に正面から向き合う時期ではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます