門真市の親戚へ法事のお参りに行く。

お経が済んで、お坊さんの説法。

その途中に、その家の仏壇の備品、散杖(さんじょう)をその和尚がバッグに。

和尚、気付いて「アッ、これはこの家の。私、欲張りだから…」。

すぐにお説法に戻られたが、しばらくするとまた、散杖をバッグに。

今度は、この家の跡取りが気付いて「それは…」。

和尚あわてて、「これはこれは!」

ここで一座は大爆笑。

そして和尚の言いわけ、「忘れ物をして帰ると恥ずかしいから、何でもカバンに」と。

なるほど、和尚が忘れ物をするのは、一般の者より恥ずかしいのかもしれない。

因みに「散杖」とは、真言宗でお加持の時、香水を壇供物などに注ぐのに用いる杖状のも

の。

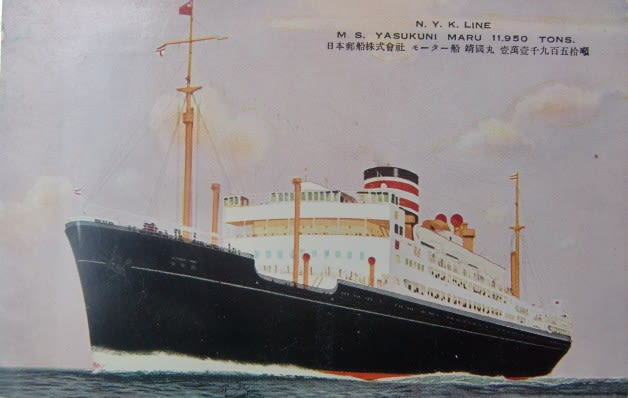

これは、昨日のこの欄に紹介した、千村克子さんの遺品の一つ。絵はがきである。

これは、昨日のこの欄に紹介した、千村克子さんの遺品の一つ。絵はがきである。

昨日のは欧州公演からの帰りの船、伏見丸で発行された新聞だったが、これは、行きしなの

船、靖国丸である。

彼女がドイツに行ったのは昭和13年であるが、その後、ドイツがキナ臭い時代になり、翌

14年にはドイツ在住の邦人が日本に引き揚げることになる。その時、この靖国丸が引き揚

げ船になり、後にノーベル賞を受賞する朝永振一郎がこの船で帰国している。しかもその時

やはり後にノーベル賞を受ける湯川秀樹も同じ船、靖国丸でニューヨークまで乗り合わせて

いる。

このことをわたしが知ったのは、昨日のこと。驚いた。

明日22日(月)の「輪」の日替わり定食は「豚肉しょうが焼き」

の予定です。

よろしくおねがいいたします。