福島第一原発事故の対策が進展しない中で、フランス政府の動きが活発である。

すでに、わが国だけの問題ではない福島原発。世界の英知を結集して、一刻も早く、有効な対策を取ってほしい。

以下は、ニュースや公表資料の抜粋です。

◆サルコジ フランス大統領の来日(CNN 3月31日)

唯一来日したサルコジ大統領は、「今回の事故は世界の安全にかかわる問題。原子力の国際的な安全基準を策定すべき。事故はフランスの原子力政策に影響を与えた。フランスは原発の安全性を確認するため早急に点検し、安全基準を満たさない発電所は閉鎖する」と語った。また、「汚染された場所で使用できる特殊なロボットや専門家による協力を提供する」と述べた。

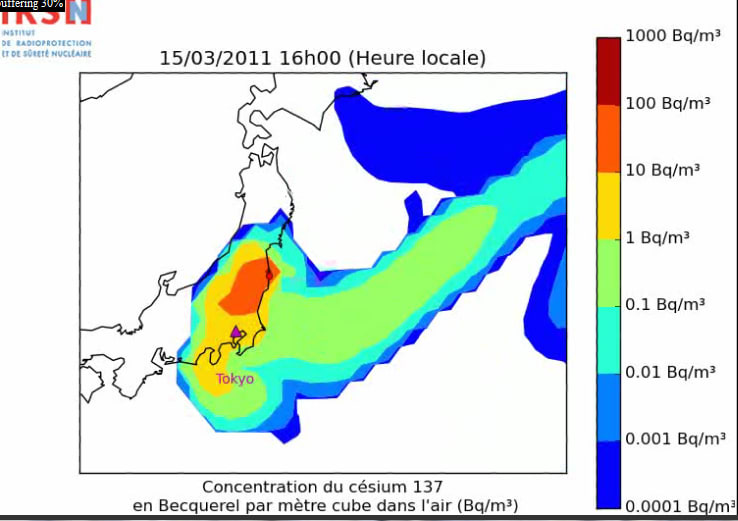

◆IRSN(フランス放射線防護原子力安全研究所)の福島第一原子炉からの放射性物質大気中拡散シミュレーション(3月24日)

福島第一原子力発電所事故発生直後からIRSN では情報を収集し、原子炉事故現状の把握、放射線リスクの解析、環境・人体への危険性アセスメントを地球規模の計算シミュレーションで行い、フランス国民だけでなく、日本語と英語に翻訳して提供しています。

http://www.irsn.fr/EN/news/Pages/201103_seism-in-japan.aspx

IRSN は3月12 日~20 日の期間に放出されたと推定される放射線物質がどのように大気中で拡散されるかをフランス気象庁が提供したものを参考に遠距離対応(数百キロメートル規模)数値計算モデルでシミュレーションを行いました。

シミュレーションには放射能雲のトレーサーとしてセシウム137 が用いられました。放射能数値は3月12 日から1 時間刻みで計算され、使われている単位はBq/m3(大気1 立方メートル中のセシウム137 ベクレル数)。

参考までに、1986 年4 月26 日のチェルノブイリ原子炉事故の直後、事故現場付近で観測された放射能量は10 万Bq/m3 を超え、汚染被害を被った近隣諸国(ウクライナ、ベラルーシー)では100-1000 Bq/m3、フランス東部では1-10 Bq/m3(1986 年5 月1 日)が検出されています。

シミュレーションの再生は下記↓

http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_dispersion_rejets_19mars.aspx

この計算によると放射能雲が時間を追ってその移動方角を変化させていたことが分かります。3月14日以前の放射能線放出期間初期には風は北東に向かっており、続いて15日には南、南西方面へ(東京方面)、その後太平洋に向かい東へと風向きが変わりました。

IRSN がこのシミュレーション結果を東京で実施された放射能汚染測定結果と比較したところ、 IRSN の計算結果は東京の測定値と近い(同桁数)であることが分かりました。下のグラフ(省略 本文参照)にヨウ素131とセシウム137のIRSN 計算結果が示されています。

この比較からも分かるように IRSN の大気中放射能物質拡散モデルシミュレーションは東京に届いた放射能量に近い数値を割り出ており信頼のおける結果であると考えています。

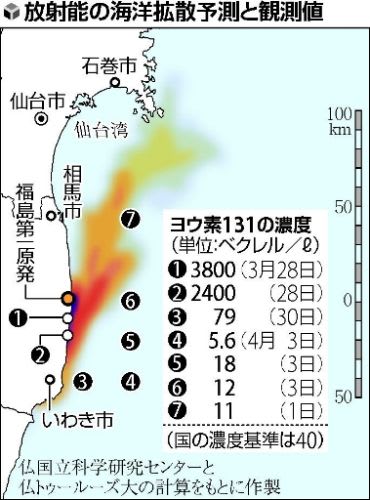

◆フランス国立科学研究センター等の海洋汚染の拡散予測(4月5日 読売新聞)

汚染水拡散「最初は南北沿岸」…仏が予測

福島第一原子力発電所から、高濃度の放射性物質を含む水が海に流れ出している問題で、放射性物質の拡散は方向によって大きな差があり、最初は沿岸を南北に広がり、東西にはすぐに広がらないことが、仏国立科学研究センターなどの計算でわかった。

政府は「放射性物質は拡散して薄まる」と強調しているが、海域ごとに注意深く監視していく必要がありそうだ。

仏グループは国際原子力機関(IAEA)の要請を受け、福島県沖の海底地形や潮流、水温、塩分濃度をもとに拡散を予測。公表された動画では、同原発から海に出た放射性物質が沿岸に沿って南北に広がった後、北側の仙台湾から東西に拡散していく様子がわかる。

◆予測の妥当性(4月6日追記)

4月5日の別の記事では、北茨城で採れたコウナゴから1キログラム当たり4000ベクレルという高濃度のセシウムが検出された事実を伝えている。

水1リットル=1キログラムなので、コウナゴの重量はほとんどが水分と考えると、単位はあっている。

この事実から、原発から最も近い①の地点と同程度の高濃度の汚染水が北茨城まで伝わっていることが確認され、予測図の北側だけでなく、南側にも、沿岸流に乗って高い濃度の汚染水が海岸沿いを流れていると想定される。

日本政府が強調した「拡散して薄まる」ことはなく、フランスの研究機関が予測したように、汚染水が希釈されずに南北沿岸に漂着する二次災害が想定される。

原子炉の温度上昇を防ぐために、水を補給し続けるという対策を取り続ける限り、冷却後の汚染水対策をどうするのか、早急に示す必要がある。

汚染水が海中に流出していることに対し、対症療法的な方法で海への流出阻止は成功したが、冷却のため水の補給は続けているのだから、新しい場所から汚染水が噴き出す恐れはないのだろうか。

そのことが、汚染水対策を複雑化、長期化させ、さらには電源施設や復旧作業へ影響が生じないことを祈ります。