日曜日、那覇市の国際通りで、琉球王朝時代の行列を模したパレードがあった。

先頭は唄と三線。ゆっくりとした歩みと音色が歩行者天国の国際通りを静かに進みます。

続いて、国王と王妃。一般公募でなかなかサマになっています。

ここからが、中国からの使者です。

ちょっと雰囲気が変わります。

粛清(静粛に?)、回避、清道などと書いてあります。

静かに、道を明けなさい、道をきれいにしなさいということかなあ。

しかも武器も持ってます。

隣で楽しげに見ていた子供も、恐ろしげな武器に、怪訝な声を上げていました。

冊封使(さっぽうし:中国からの使者)が乗っています。

琉球国王が交代した時に、中国から使者がやってきて、首里城で「汝を琉球国王に任ず。」と中国語で読み上げる儀式がありました。

これによって、琉球王国は中国との朝貢貿易が可能となり、経済は大きく発展できました。琉球にとって、大切な儀式でした。

関連記事 琉球王国

先頭は唄と三線。ゆっくりとした歩みと音色が歩行者天国の国際通りを静かに進みます。

続いて、国王と王妃。一般公募でなかなかサマになっています。

ここからが、中国からの使者です。

ちょっと雰囲気が変わります。

粛清(静粛に?)、回避、清道などと書いてあります。

静かに、道を明けなさい、道をきれいにしなさいということかなあ。

しかも武器も持ってます。

隣で楽しげに見ていた子供も、恐ろしげな武器に、怪訝な声を上げていました。

冊封使(さっぽうし:中国からの使者)が乗っています。

琉球国王が交代した時に、中国から使者がやってきて、首里城で「汝を琉球国王に任ず。」と中国語で読み上げる儀式がありました。

これによって、琉球王国は中国との朝貢貿易が可能となり、経済は大きく発展できました。琉球にとって、大切な儀式でした。

関連記事 琉球王国

沖縄にモノレールが出来て4年目。初めて乗ってみました。

空港の2Fから直接国際通りなど那覇市中心部に行けます。

なかなか、眺めがよいよ。

2両編成。渋滞解消に役立つのかな。

先週の26日に、開業4年目で乗客数が4000万人を超えたそうだ。記念すべきお客さんは空港勤務の女性。QAB琉球朝日放送ニュース

同じ日に、首里城も3千万人と突破。こちらは東京から来た修学旅行の女子高生。

沖縄の観光客を支える二つの施設が同じ日に節目を通過。それに女性は運が強いね。

空港の2Fから直接国際通りなど那覇市中心部に行けます。

なかなか、眺めがよいよ。

2両編成。渋滞解消に役立つのかな。

先週の26日に、開業4年目で乗客数が4000万人を超えたそうだ。記念すべきお客さんは空港勤務の女性。QAB琉球朝日放送ニュース

同じ日に、首里城も3千万人と突破。こちらは東京から来た修学旅行の女子高生。

沖縄の観光客を支える二つの施設が同じ日に節目を通過。それに女性は運が強いね。

沖縄の北部地域を車で走行していると、山が開けたところでパイナップル畑を見かける。

手前がパイナップル畑で、後ろがサトウキビ畑だ。

沖縄で最も作付面積が大きいのは、米じゃなくサトウキビ。北部ではパイナップルも多い。

土は国頭(くにがみ)マージという赤土。強酸性で流出しやすい。激しい雨が降ると、畑から流れ出して、川と海を赤く染めてしまう。

このあたりは、オオシマゼミの鳴き声が多い。写真を撮るために車から降りると、一斉にセミの鳴き声が響く。

このパイナップルは露地モノで、実をつけていた。

この姿は、松葉に見え隠れするマツカサのように見え、松りんご(パイン+アップル)と名付けたんだなあ。

畑に近くには、昔風の家とコンクリートの家があった。

ハウスものの出荷がが終わって、後片付けと次の準備をしていた。

手前がパイナップル畑で、後ろがサトウキビ畑だ。

沖縄で最も作付面積が大きいのは、米じゃなくサトウキビ。北部ではパイナップルも多い。

土は国頭(くにがみ)マージという赤土。強酸性で流出しやすい。激しい雨が降ると、畑から流れ出して、川と海を赤く染めてしまう。

このあたりは、オオシマゼミの鳴き声が多い。写真を撮るために車から降りると、一斉にセミの鳴き声が響く。

このパイナップルは露地モノで、実をつけていた。

この姿は、松葉に見え隠れするマツカサのように見え、松りんご(パイン+アップル)と名付けたんだなあ。

畑に近くには、昔風の家とコンクリートの家があった。

ハウスものの出荷がが終わって、後片付けと次の準備をしていた。

東村の慶佐次(げさし)川の河口部には、マングローブが広がっています。

共同売店の目の前です。

満潮になると海水が浸入して川の水位が上がり、干潮になると川沿いの木々はタコの脚のような根を見せます。

海水と真水が交じり合う区域は、汽水域(きすいいき)と呼ばれ、多様な環境のため生物が豊富です。浜名湖も同じです。

汽水域に生息する植物をマレーシアではマンギといい、グローブは英語で森を意味し、マングローブは合成語です。

慶佐次のマングローブは、ヒルギ(漂木と書き、南方から漂流してきた木の意)で、国の天然記念物になっています。

左が水位と植生を示す断面図、右が分布を表す平面図。

この自然の仕組みを判りやすく説明する冊子「私たちのマングローブ、2003.11改訂版、東村発行、オールカラー40ページ、500円)。共同売店で売っていました。

このガイドブック、かなりいいセンスしています。今までいろいろなガイドブックを見てきたけど、レベル高いです。

このウルトラマンがいいね。

「小さな生き物にとっては、人間は小さな子供でもウルトラマンのように大きな存在になるので踏み荒らさないで、小さな生き物に優しくしてね。」と書いてあります。

これと同じことを、米国の磯辺でインタープリター(自然ガイド)が話していたなあ。

「マングローブには立ち入り禁止」とは書かない工夫がいいです。

共同売店の目の前です。

満潮になると海水が浸入して川の水位が上がり、干潮になると川沿いの木々はタコの脚のような根を見せます。

海水と真水が交じり合う区域は、汽水域(きすいいき)と呼ばれ、多様な環境のため生物が豊富です。浜名湖も同じです。

汽水域に生息する植物をマレーシアではマンギといい、グローブは英語で森を意味し、マングローブは合成語です。

慶佐次のマングローブは、ヒルギ(漂木と書き、南方から漂流してきた木の意)で、国の天然記念物になっています。

左が水位と植生を示す断面図、右が分布を表す平面図。

この自然の仕組みを判りやすく説明する冊子「私たちのマングローブ、2003.11改訂版、東村発行、オールカラー40ページ、500円)。共同売店で売っていました。

このガイドブック、かなりいいセンスしています。今までいろいろなガイドブックを見てきたけど、レベル高いです。

このウルトラマンがいいね。

「小さな生き物にとっては、人間は小さな子供でもウルトラマンのように大きな存在になるので踏み荒らさないで、小さな生き物に優しくしてね。」と書いてあります。

これと同じことを、米国の磯辺でインタープリター(自然ガイド)が話していたなあ。

「マングローブには立ち入り禁止」とは書かない工夫がいいです。

久しぶりの休日で、冷蔵庫の材料で沖縄料理を作ったよ。

1)ナーベラー・ンプシー(ヘチマとランチョンミートの味噌煮)

ナーベラーが甘くて美味しいです。

2)冬瓜の薄煮のしょうが添え

冬瓜のあっさり味に片栗粉とおろししょうがが合います。

3)ゴーヤーのツナ・鰹節和え(ラー油、醤油、コーレーグース)

ゴーヤーの歯ごたえと、ラー油とコーレーグースの辛さがたまりません。

コーレーグースは唐辛子を泡盛に漬け込んだもの。コーレーの語源は高麗、グースは泡盛か胡椒か。

泡盛はタイ米だから、タイと朝鮮の食材を融合させた琉球文化だね。使い方は、タバスコ感覚です。

そして、デザートは、共同売店で3日前に購入した島バナナ(上の写真)。

皮は、青から黄色に変化。触ると少し柔らかい。食べ頃のサインかな。

もうちょっと熟した方がいいとは思うけど、食べ損なうのも悲しいし…。

パンパンに張っているので、一つもぎ取ったよ。

ヨーグルトに島バナナ。

ヨーグルトの柔かさと酸っぱさに、島バナナのほどよい堅さと甘さがミックス。

美味しいよ。

1)ナーベラー・ンプシー(ヘチマとランチョンミートの味噌煮)

ナーベラーが甘くて美味しいです。

2)冬瓜の薄煮のしょうが添え

冬瓜のあっさり味に片栗粉とおろししょうがが合います。

3)ゴーヤーのツナ・鰹節和え(ラー油、醤油、コーレーグース)

ゴーヤーの歯ごたえと、ラー油とコーレーグースの辛さがたまりません。

コーレーグースは唐辛子を泡盛に漬け込んだもの。コーレーの語源は高麗、グースは泡盛か胡椒か。

泡盛はタイ米だから、タイと朝鮮の食材を融合させた琉球文化だね。使い方は、タバスコ感覚です。

そして、デザートは、共同売店で3日前に購入した島バナナ(上の写真)。

皮は、青から黄色に変化。触ると少し柔らかい。食べ頃のサインかな。

もうちょっと熟した方がいいとは思うけど、食べ損なうのも悲しいし…。

パンパンに張っているので、一つもぎ取ったよ。

ヨーグルトに島バナナ。

ヨーグルトの柔かさと酸っぱさに、島バナナのほどよい堅さと甘さがミックス。

美味しいよ。

東村(ヒガシソン)といえば宮里藍選手の出身地。宮里 藍

沖縄本島の北部のやんばるに位置し、亜熱帯の森に囲まれ太平洋に面した村です。

パイナップル産地として有名ですが、どんなところなのか、行って見ました。

上の案内図の左端が、共同売店のある慶佐次(げさし)。その右側の大きな湾が平良湾。湾の奥が役場のある中心地で平良(たいら)という地名で、藍さんの故郷のようです。

海岸沿いの道から小高い丘を登っていくと、村民の森つつじ園があります。

展望台の上から見た風景です。左の赤い屋根は役場です。太平洋と平良湾が見えます。

いい風景です。心が落ち着きます。

海岸には、内地だったらコンクリートの強固な海岸堤防が必要だけど、沖縄は美しいサンゴ礁のリーフが台風時の高波から守ってくれます。人工構造物が見えないきれいな海岸線です。

宮里選手は、住民票がまだ東村にあり、今年は村の成人式に出たようです。沖縄タイムス

時々戻り、「沖縄にいるときが最も落ち着く」とプロフィールに書いてあります。

東村にとっても、高額の住民税を納めてくれる大切な人です。

つつじ園のスプリンクラーが虹を描いていました。

ゴルフを通じて、かって琉球王国が栄華を誇った万国津梁のように、世界の架け橋になってほしいですね。

宮里選手の過去記事 宮里藍恐るべし

万国津梁の過去記事 琉球王国

沖縄本島の北部のやんばるに位置し、亜熱帯の森に囲まれ太平洋に面した村です。

パイナップル産地として有名ですが、どんなところなのか、行って見ました。

上の案内図の左端が、共同売店のある慶佐次(げさし)。その右側の大きな湾が平良湾。湾の奥が役場のある中心地で平良(たいら)という地名で、藍さんの故郷のようです。

海岸沿いの道から小高い丘を登っていくと、村民の森つつじ園があります。

展望台の上から見た風景です。左の赤い屋根は役場です。太平洋と平良湾が見えます。

いい風景です。心が落ち着きます。

海岸には、内地だったらコンクリートの強固な海岸堤防が必要だけど、沖縄は美しいサンゴ礁のリーフが台風時の高波から守ってくれます。人工構造物が見えないきれいな海岸線です。

宮里選手は、住民票がまだ東村にあり、今年は村の成人式に出たようです。沖縄タイムス

時々戻り、「沖縄にいるときが最も落ち着く」とプロフィールに書いてあります。

東村にとっても、高額の住民税を納めてくれる大切な人です。

つつじ園のスプリンクラーが虹を描いていました。

ゴルフを通じて、かって琉球王国が栄華を誇った万国津梁のように、世界の架け橋になってほしいですね。

宮里選手の過去記事 宮里藍恐るべし

万国津梁の過去記事 琉球王国

沖縄の北部地域や離島には、小さな集落ごとに、住民による共同出資・運営の店がある。

「共同店」「共同売店」とよばれている。

沖縄最古の店は、100年の歴史があるそうだ。 沖縄タイムス

共同売店について詳しいblog 共同売店ファンクラブ

生協の原点みたいな組織だ。

毎日の生活に必要な物資の調達や販売は、個人が店を経営するのではなく、地域で、地域住民の手によって運営していく、という考え方。

人口が少なく物資が乏しい中では、物を売ることにも公益性が働くし、職業の役割分担につながっていくのだと思った。

東村の慶佐次(げさし)共同売店とその集落。

野菜販売コーナー。隣はコンビニのようになっている。

無農薬ゴーヤー3本入りで100円。 買い!だね。

無農薬ナーベラー3本で入りで150円。 買い!たいが冷蔵庫に在庫4本なので自粛。

島バナナ一房300円(左)と550円(右)。…左側のモンキーバナナの方を買おうとしたら、「それはイスラエルバナナ。買うなら右側。これが島バナナで、海水で作ってある。今日1万円分入荷したけど売れて、残ったのはそれだけ。次には2,3週間経たないと入ってこない。こっちがおいしい!」って店の人がいうじゃない。

確かに左側のバナナは他店でも入手できそう。

だけど「海水で作った滅多に入荷しない、おいしい島バナナ!」と勧められて、購入することにした。

家に帰って、早速、食べてみると…。

なんか、皮が上手にむけないよ。堅いよ。包丁使うのかな。

バナナの皮を、包丁で剥くのは生まれて初めて!

「なにしろ海水でできたバナナだから普通のバナナとはちょっと違うのだろう、パイナップルみたいに表面が堅いのだろう…」と、大して疑いもせずに包丁で皮を剥いて、一口かぶりついた。

…

…

…渋い!海水のせいなのか。

「甘い柿だよ。」と勧められて、渋柿を口に含んだような感じ。

ああ、買ったら直ぐに食べられる物、食べ頃を迎えた物を売るのは、「普通の店」で、ここは共同売店だった。

買ったオイラが理解していなかった。

自宅でバナナを熟させて、自分が好きなときに食べるのが原点なのだった。

「共同店」「共同売店」とよばれている。

沖縄最古の店は、100年の歴史があるそうだ。 沖縄タイムス

共同売店について詳しいblog 共同売店ファンクラブ

生協の原点みたいな組織だ。

毎日の生活に必要な物資の調達や販売は、個人が店を経営するのではなく、地域で、地域住民の手によって運営していく、という考え方。

人口が少なく物資が乏しい中では、物を売ることにも公益性が働くし、職業の役割分担につながっていくのだと思った。

東村の慶佐次(げさし)共同売店とその集落。

野菜販売コーナー。隣はコンビニのようになっている。

無農薬ゴーヤー3本入りで100円。 買い!だね。

無農薬ナーベラー3本で入りで150円。 買い!たいが冷蔵庫に在庫4本なので自粛。

島バナナ一房300円(左)と550円(右)。…左側のモンキーバナナの方を買おうとしたら、「それはイスラエルバナナ。買うなら右側。これが島バナナで、海水で作ってある。今日1万円分入荷したけど売れて、残ったのはそれだけ。次には2,3週間経たないと入ってこない。こっちがおいしい!」って店の人がいうじゃない。

確かに左側のバナナは他店でも入手できそう。

だけど「海水で作った滅多に入荷しない、おいしい島バナナ!」と勧められて、購入することにした。

家に帰って、早速、食べてみると…。

なんか、皮が上手にむけないよ。堅いよ。包丁使うのかな。

バナナの皮を、包丁で剥くのは生まれて初めて!

「なにしろ海水でできたバナナだから普通のバナナとはちょっと違うのだろう、パイナップルみたいに表面が堅いのだろう…」と、大して疑いもせずに包丁で皮を剥いて、一口かぶりついた。

…

…

…渋い!海水のせいなのか。

「甘い柿だよ。」と勧められて、渋柿を口に含んだような感じ。

ああ、買ったら直ぐに食べられる物、食べ頃を迎えた物を売るのは、「普通の店」で、ここは共同売店だった。

買ったオイラが理解していなかった。

自宅でバナナを熟させて、自分が好きなときに食べるのが原点なのだった。

ビーチサッカーを見た後に、美ら海水族館に寄って来ました。

2回分の料金で、1年間何十回でも入れるパスポートが便利!です。

毎日午後3時は、黒潮大水槽の前には大変な人だかりです。

ジンベイザメやマンタへのエサやりの時間です。

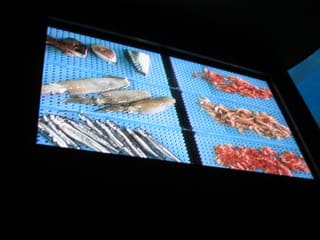

エサは、こんな感じ。

世界最大の魚類なのに、オキアミ(右側)…ちいさぃ。

世界最大のエイのマンタは、エビなど(左側)。

沖縄美ら海水族館

。

。

水槽の上にいる飼育係が、エサの入ったヒシャクを水中に入れると、

ジンベイザメ君がぐんぐん寄ってきます!!!!

おこぼれを狙う小魚も近づいてきます。

グァバッ!と、大きな口が開いて、海水ごと飲み込みます。

豪快です。楽しくなります。「一杯食べてね!」と、みんなが思う瞬間です。

みんな、きちんと行儀良く座って、見ています。喜んでいます。

ジンベイ君、なんと立ち泳ぎしています。

漁師さんが、ジンベイザメが立ち泳ぎしてオキアミを食べている姿を、実際に見ることがあるそうです。

この水槽の大きさは、ジンベイザメが立ち泳ぎできる高さに造ってあります。

幅35m、奥行き27m、深さ10m。ここのジンベイ君は、飼育されているものとしては世界最大で、今は7.5mだそうです。

雄大な海の中では、こういう風景が広がっているんだよね。

なんだか、心が落ち着くね。

2回分の料金で、1年間何十回でも入れるパスポートが便利!です。

毎日午後3時は、黒潮大水槽の前には大変な人だかりです。

ジンベイザメやマンタへのエサやりの時間です。

エサは、こんな感じ。

世界最大の魚類なのに、オキアミ(右側)…ちいさぃ。

世界最大のエイのマンタは、エビなど(左側)。

沖縄美ら海水族館

。

。水槽の上にいる飼育係が、エサの入ったヒシャクを水中に入れると、

ジンベイザメ君がぐんぐん寄ってきます!!!!

おこぼれを狙う小魚も近づいてきます。

グァバッ!と、大きな口が開いて、海水ごと飲み込みます。

豪快です。楽しくなります。「一杯食べてね!」と、みんなが思う瞬間です。

みんな、きちんと行儀良く座って、見ています。喜んでいます。

ジンベイ君、なんと立ち泳ぎしています。

漁師さんが、ジンベイザメが立ち泳ぎしてオキアミを食べている姿を、実際に見ることがあるそうです。

この水槽の大きさは、ジンベイザメが立ち泳ぎできる高さに造ってあります。

幅35m、奥行き27m、深さ10m。ここのジンベイ君は、飼育されているものとしては世界最大で、今は7.5mだそうです。

雄大な海の中では、こういう風景が広がっているんだよね。

なんだか、心が落ち着くね。

海洋博公園のエメラルドビーチで、第1回全国ビーチサッカー大会が開催された。

日本サッカー協会主催で、川渕キャプテンも来られた。日本サッカー協会 国内サッカー

もともとJリーグは、100年構想にあるように、プロサッカーだけでなく地域スポーツを応援していく構想を持っている。

まだ競技人口の少ないビーチサッカーにも今年から本格的に支援していく方針らしい。

会場のグラウンド整備も、選手が小石を拾うなど、大会運営は手作りという感じ。

ドイツではクラブ法があり、子供からお年寄りまでが地域クラブに所属して、サッカーだけでなくいろんなスポーツや趣味クラブに参加している。

その中で、クラブ経営上の観点から、強い選手を育て連邦リーグ(ブンデスリーグ)へ参加するクラブもある。

移籍金が選手ではなくクラブに入るのは、このため。

決勝は全国12チームの中で、沖縄同士の戦いになった。

結構激しい。

ハンドボールのような大きさのゴールポストに何度もシュートがぶつかる。

砂でシュートがイレギュラーバウンドし、あわやネットを揺らすかと思いきや、反応素早くキーパーが防ぐ。川口ばりだ。

コートが狭く、攻守の切り替えが早い。ツータッチでシュートまで行く。

キーパーのゴールキックが、相手ゴールのポストを直撃したのには驚く。

ボールは、ビーチサッカー専用のボールらしい。

海水浴やプールで遊ぶビーチボールじゃないよ。

裸足で蹴るけど、それなりに硬い。

栄えある第1回大会の優勝は レキオスFC。

元ブラジル代表でJリーグの柏レイソルでもプレーしたカレカを迎え、サッカースクールを開催するなど取り組んでいる。

グラウンドとスクール運営の一体的な取り組みが必要だね。

賞状を渡しているのは、日本サッカー協会の大仁(だいに)副会長だよ。

日本サッカー協会主催で、川渕キャプテンも来られた。日本サッカー協会 国内サッカー

もともとJリーグは、100年構想にあるように、プロサッカーだけでなく地域スポーツを応援していく構想を持っている。

まだ競技人口の少ないビーチサッカーにも今年から本格的に支援していく方針らしい。

会場のグラウンド整備も、選手が小石を拾うなど、大会運営は手作りという感じ。

ドイツではクラブ法があり、子供からお年寄りまでが地域クラブに所属して、サッカーだけでなくいろんなスポーツや趣味クラブに参加している。

その中で、クラブ経営上の観点から、強い選手を育て連邦リーグ(ブンデスリーグ)へ参加するクラブもある。

移籍金が選手ではなくクラブに入るのは、このため。

決勝は全国12チームの中で、沖縄同士の戦いになった。

結構激しい。

ハンドボールのような大きさのゴールポストに何度もシュートがぶつかる。

砂でシュートがイレギュラーバウンドし、あわやネットを揺らすかと思いきや、反応素早くキーパーが防ぐ。川口ばりだ。

コートが狭く、攻守の切り替えが早い。ツータッチでシュートまで行く。

キーパーのゴールキックが、相手ゴールのポストを直撃したのには驚く。

ボールは、ビーチサッカー専用のボールらしい。

海水浴やプールで遊ぶビーチボールじゃないよ。

裸足で蹴るけど、それなりに硬い。

栄えある第1回大会の優勝は レキオスFC。

元ブラジル代表でJリーグの柏レイソルでもプレーしたカレカを迎え、サッカースクールを開催するなど取り組んでいる。

グラウンドとスクール運営の一体的な取り組みが必要だね。

賞状を渡しているのは、日本サッカー協会の大仁(だいに)副会長だよ。

今日は、雑巾で、窓の網戸と雨戸の大掃除をしました。

夏の間は汚れたままだったけど、エアコンがあったので。

これからは、エアコンよりも、網戸が活躍する季節。

網戸3枚も掃除したら暑くなり汗をかいて、エアコンを付けたい…

ところだけど、風も涼しくなってきたし、今日は風があったので、

エアコン使わずに耐えた。

10月は、セミが鳴いて、沖縄では、みかんの季節。

三ケ日みかんの浜松より一ヶ月も早いぞ。

皮が薄くて甘い、青切りみかん。

Sサイズが16個で300円。1個換算20円なり。

最近は、単価計算するくせがついた。

ところでみかんは、大きいのと小さいのどっちを選ぶ?

小さいほうが甘いし、たくさん食べられるので、断然、小さいほう。

ということで、ヨーグルトにもみかん。善玉菌増やさなくちゃ。

夏の間は汚れたままだったけど、エアコンがあったので。

これからは、エアコンよりも、網戸が活躍する季節。

網戸3枚も掃除したら暑くなり汗をかいて、エアコンを付けたい…

ところだけど、風も涼しくなってきたし、今日は風があったので、

エアコン使わずに耐えた。

10月は、セミが鳴いて、沖縄では、みかんの季節。

三ケ日みかんの浜松より一ヶ月も早いぞ。

皮が薄くて甘い、青切りみかん。

Sサイズが16個で300円。1個換算20円なり。

最近は、単価計算するくせがついた。

ところでみかんは、大きいのと小さいのどっちを選ぶ?

小さいほうが甘いし、たくさん食べられるので、断然、小さいほう。

ということで、ヨーグルトにもみかん。善玉菌増やさなくちゃ。

今日は早起き。沖縄の日の出です。

東京よりは40分ほど遅く6時30分過ぎです。

日の入りは18時過ぎで東京より1時間遅いから、20分間も日中が長いね。

早く帰宅できたので、チキンライスを作ってみました。

レシピはユウさんのblog お米から作るチキンライス。

飯ごうで米を炊いたことはあるけど、鍋でご飯を炊くのは初めて。

「はじめチョロチョロ、中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。」という厳しい鍋炊きの世界ですので、キンチョーしましたが、上手に炊けました!

ユウさんに感謝です。

ところで、料理しながら、「なぜ赤子が泣くのか」と疑問に思いました。

たとえ「赤子がご飯を早く食べたい」と泣いたとしても、アセって蓋を取ってはいけないという趣旨と思っていたけど、そもそも、赤子が炊きたての熱いご飯を食べるのだろうか。離乳食でおかゆを食べる程度ではないだろーか。

島ラッキョウキムチ味とモズクを添えて出来上がり。美味しいです。

デザートはヨーグルトにスターフルーツ(150円)。

健康的な生活だぁ。

東京よりは40分ほど遅く6時30分過ぎです。

日の入りは18時過ぎで東京より1時間遅いから、20分間も日中が長いね。

早く帰宅できたので、チキンライスを作ってみました。

レシピはユウさんのblog お米から作るチキンライス。

飯ごうで米を炊いたことはあるけど、鍋でご飯を炊くのは初めて。

「はじめチョロチョロ、中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。」という厳しい鍋炊きの世界ですので、キンチョーしましたが、上手に炊けました!

ユウさんに感謝です。

ところで、料理しながら、「なぜ赤子が泣くのか」と疑問に思いました。

たとえ「赤子がご飯を早く食べたい」と泣いたとしても、アセって蓋を取ってはいけないという趣旨と思っていたけど、そもそも、赤子が炊きたての熱いご飯を食べるのだろうか。離乳食でおかゆを食べる程度ではないだろーか。

島ラッキョウキムチ味とモズクを添えて出来上がり。美味しいです。

デザートはヨーグルトにスターフルーツ(150円)。

健康的な生活だぁ。

12番目は「浜川御嶽(はまがーうたき)」。アマミキヨが仮住まいした土地らしい。

ヤハラヅカサの近くにあり、泉が湧き出ています。

13番目は「ミントングスク」。民有地なので中に入れません。

最後の14番目は、「玉城グスク(たまぐすくぐすく)」。国指定文化財。

グスクを繰り返す理由はなんでしょうね。

「たましろグスク」というなら、わかるけど…。

豊見城市も、今じゃ「とみぐすく」市なんだよね。

この並木を登っていきます。結構急な山です。

高台の頂上に本丸の城門があります。琉球石灰岩をくりぬいて造った珍しいものです。

琉球国由来記にはアマミキヨが築いたとされ、琉球最古の城跡とされています。

写真は、城内から外を見たものです。

城内はこんな感じです。石はかなり持ち去られたようです。

眼下に広がる風景です。久高島も見える位置です。

これで、東御廻いは一段落です。

難しい話を読んでいただき、感謝です。

ヤハラヅカサの近くにあり、泉が湧き出ています。

13番目は「ミントングスク」。民有地なので中に入れません。

最後の14番目は、「玉城グスク(たまぐすくぐすく)」。国指定文化財。

グスクを繰り返す理由はなんでしょうね。

「たましろグスク」というなら、わかるけど…。

豊見城市も、今じゃ「とみぐすく」市なんだよね。

この並木を登っていきます。結構急な山です。

高台の頂上に本丸の城門があります。琉球石灰岩をくりぬいて造った珍しいものです。

琉球国由来記にはアマミキヨが築いたとされ、琉球最古の城跡とされています。

写真は、城内から外を見たものです。

城内はこんな感じです。石はかなり持ち去られたようです。

眼下に広がる風景です。久高島も見える位置です。

これで、東御廻いは一段落です。

難しい話を読んでいただき、感謝です。

次の場所は8番目。「知念(ちねん)グスク」で、国指定文化財です。

このアーチ門の切石積みは、琉球王国第3代の尚真王の時代に造られたといわれています。

発掘調査中の手作りの看板。

石垣が崩れた跡もあった。昔の技術で補修しなくてはいけないから大変だよね。

次は9番目の「知念大川(ちねんうっかー)」。知念グスクから西へ下ったところにある。湧水が流れている。アマミキヨが天から稲を持ち帰り、この水を利用して稲を植え、稲作発祥の地とされる。10番目の場所と同じ趣旨です。

10番目の「受水・走水(うきんじゅ・はいんじゅ)」。

ここも湧水が流れていて、琉球での稲作発祥地といわれている。その稲をもたらしたのは、アマミキヨと稲穂をくわえた鳥の二つの説があると表示しています。

9番目と10番目は、稲の発祥地として、知念村と玉城村で競っていたけど、今じゃ合併して南城市。どうなるんだろーか。

次は、11番目「ヤハラヅカサ」。

琉球の先祖神アマミキヨが上陸した場所と伝えられています。

干潮時には直ぐ近くにまで行けて、満潮時には海中に水没するらしい。

このアーチ門の切石積みは、琉球王国第3代の尚真王の時代に造られたといわれています。

発掘調査中の手作りの看板。

石垣が崩れた跡もあった。昔の技術で補修しなくてはいけないから大変だよね。

次は9番目の「知念大川(ちねんうっかー)」。知念グスクから西へ下ったところにある。湧水が流れている。アマミキヨが天から稲を持ち帰り、この水を利用して稲を植え、稲作発祥の地とされる。10番目の場所と同じ趣旨です。

10番目の「受水・走水(うきんじゅ・はいんじゅ)」。

ここも湧水が流れていて、琉球での稲作発祥地といわれている。その稲をもたらしたのは、アマミキヨと稲穂をくわえた鳥の二つの説があると表示しています。

9番目と10番目は、稲の発祥地として、知念村と玉城村で競っていたけど、今じゃ合併して南城市。どうなるんだろーか。

次は、11番目「ヤハラヅカサ」。

琉球の先祖神アマミキヨが上陸した場所と伝えられています。

干潮時には直ぐ近くにまで行けて、満潮時には海中に水没するらしい。

7番目の場所は、「斎場御嶽(せーふぁうたき)」。国指定文化財で、世界遺産にも登録されています。

沖縄最高の聖地とされ、琉球の創世神アマミキヨ(アマミク)が、創ったといわれています。 斎場御嶽

この大きな切り石は、「三庫裏(さんぐーい)」と呼ばれ、斎場御嶽のシンボルです。

洞門の奥から、光が射し込み、風が流れてきます。

洞門の先は、狭い空間ですが、遙拝所(ようはいじょ)になっています。

ここからは、遠方に、久高島と海を拝むことが出来ます。

久高島は、琉球の国造りにちなむ神話や神の島として知られています。この偶然とは思えない岩石の形や配置が、神が造ったといわれる由来でしょうか。

また、「大庫理(うふぐーい)」と呼ばれる場所もあります。

ここは、聞得大君(きこえおおきみ)が即位する儀式の際の祭場です。

聞得大君は、琉球国の最高神女で、王の姉妹や母が王により任命されました。

大庫理とは、大きな部屋の意味です。

ここは、「寄満(ゆいんち)」と呼ばれるところ。

三庫理、大庫理、寄満は、同じ名称の場所が首里城内にもあるので、この場所は王権と深い関わりがあった、といわれています。

三庫裏の近くに、岩から垂れた鍾乳石が二つあります。

その下には、鍾乳石から滴り落ちる水を受けるように壷がおかれています。

この水滴は、天から流れてくる霊水とされ、御水(うびぃ)と呼ばれ、聞得大君の御水撫で(うびぃなで)に使われ、再生の効果があると信じられたそうです。

御水撫では、水の入った器に中指をひたし、額を三回撫でる呪法。

沖縄最高の聖地とされ、琉球の創世神アマミキヨ(アマミク)が、創ったといわれています。 斎場御嶽

この大きな切り石は、「三庫裏(さんぐーい)」と呼ばれ、斎場御嶽のシンボルです。

洞門の奥から、光が射し込み、風が流れてきます。

洞門の先は、狭い空間ですが、遙拝所(ようはいじょ)になっています。

ここからは、遠方に、久高島と海を拝むことが出来ます。

久高島は、琉球の国造りにちなむ神話や神の島として知られています。この偶然とは思えない岩石の形や配置が、神が造ったといわれる由来でしょうか。

また、「大庫理(うふぐーい)」と呼ばれる場所もあります。

ここは、聞得大君(きこえおおきみ)が即位する儀式の際の祭場です。

聞得大君は、琉球国の最高神女で、王の姉妹や母が王により任命されました。

大庫理とは、大きな部屋の意味です。

ここは、「寄満(ゆいんち)」と呼ばれるところ。

三庫理、大庫理、寄満は、同じ名称の場所が首里城内にもあるので、この場所は王権と深い関わりがあった、といわれています。

三庫裏の近くに、岩から垂れた鍾乳石が二つあります。

その下には、鍾乳石から滴り落ちる水を受けるように壷がおかれています。

この水滴は、天から流れてくる霊水とされ、御水(うびぃ)と呼ばれ、聞得大君の御水撫で(うびぃなで)に使われ、再生の効果があると信じられたそうです。

御水撫では、水の入った器に中指をひたし、額を三回撫でる呪法。