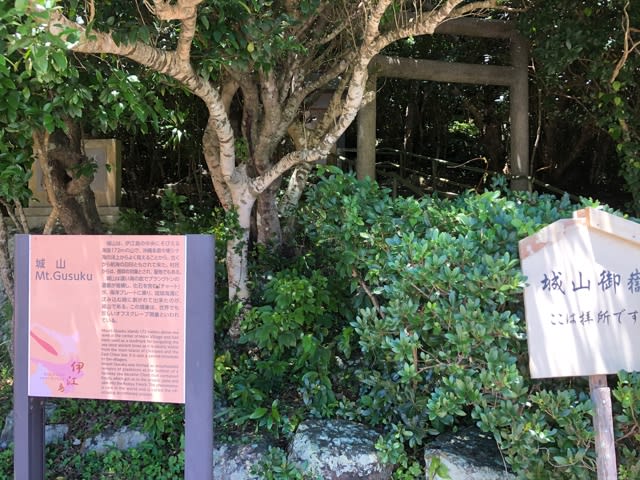

名護から伊豆味街道を走行し始めてすぐの、山の中に「むかしむかし」があります。

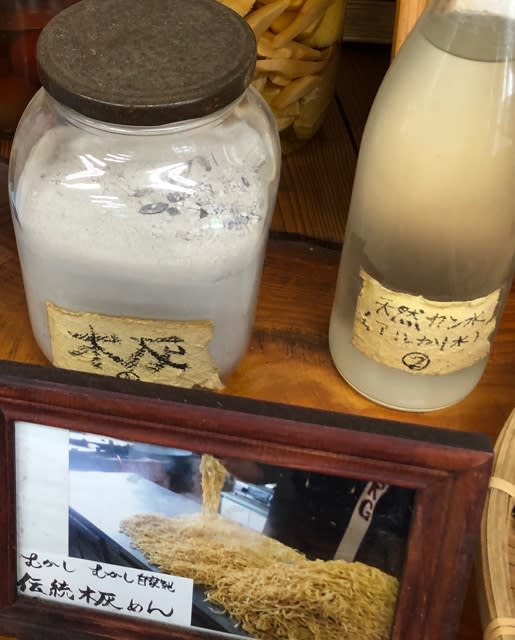

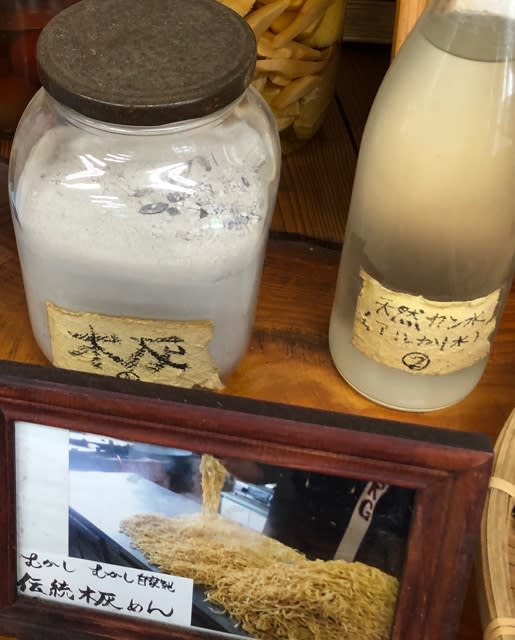

天然の木灰(もっかい)そばとあります。

これは、期待できますね!

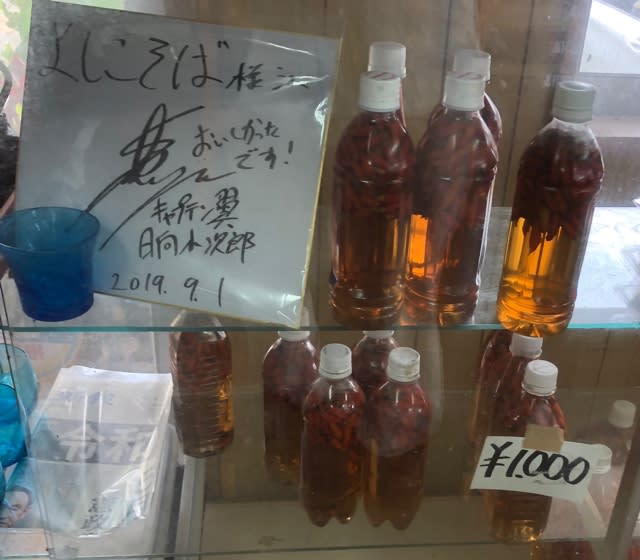

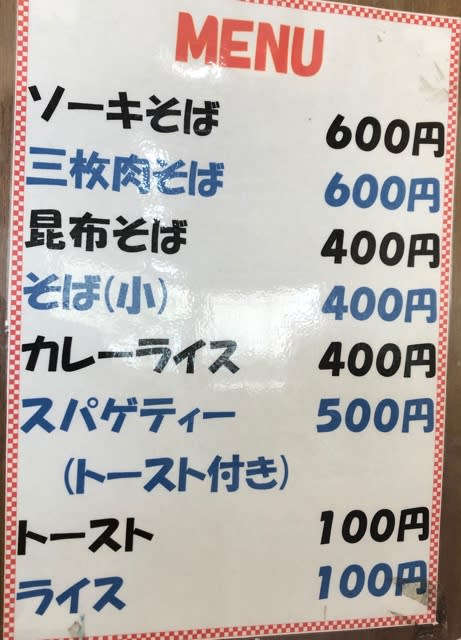

山羊(やぎ)そばに、山羊カルパッチョ。持ち帰り用の山羊汁980円がある。

山羊料理店が、山羊汁(山羊肉を煮込み、脂を取りながら味を整えた肉とスープ)の肉を、そばに乗せて「山羊そば」を出すのはわかる。

だけど、山羊汁は手間と時間がかかるので、沖縄そば屋さんが山羊そばを出すのは少ない。

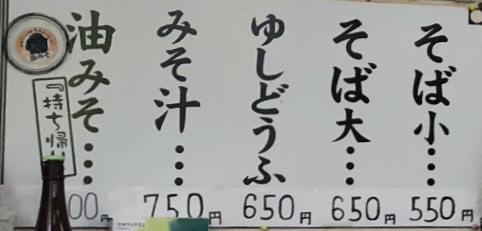

三枚肉そば大650円を注文しました。

店内は、ワイルドな手づくり感溢れています。木材はスギではなくモクマオウ。

ワイルドだけど、スギちゃんじゃない。

2000年、店主の池原さんが山を切り開いて店を作る際、切り倒したモクマオウを、テーブルやイスに再利用したそうです。

加えて、店主制作の焼物が有ります。お碗も手づくりで販売もしてます。

ということは、もちろんそばも同様ですね。

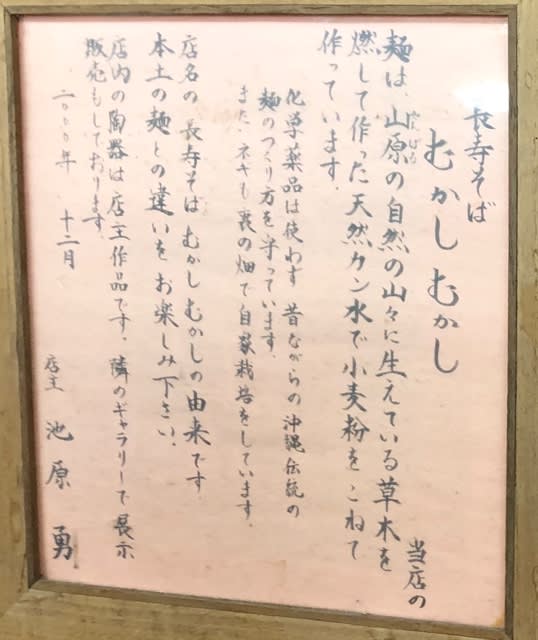

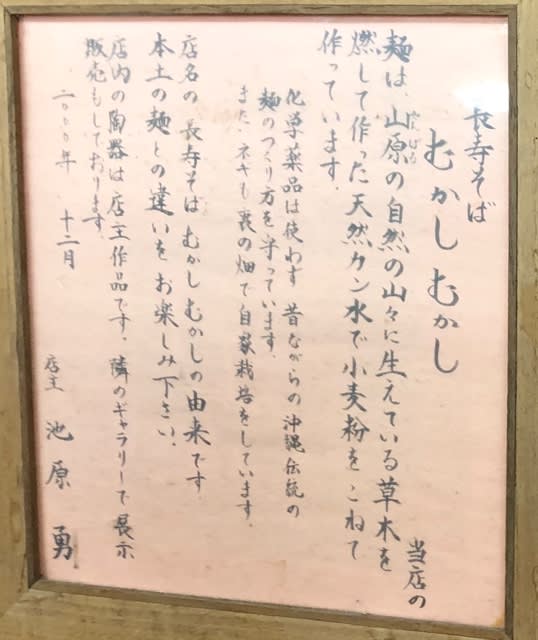

お店のコンセプトが書いてありました。

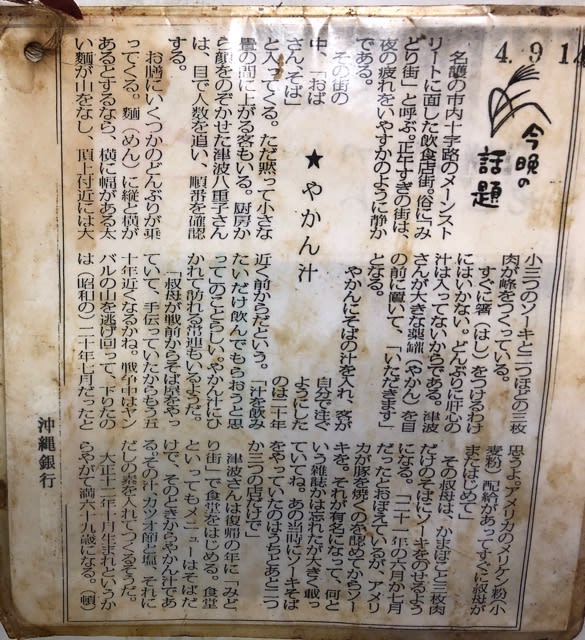

昔の沖縄県民のそばの作り方を、再現した店の名が「むかしむかし」。

木材からプロパンガスへと昭和30年代のエネルギー革命で、木材供給や木灰がなくなった。

「木灰で小麦粉を固める」沖縄そばさんの多くが、閉店していった。

店主は、建物を再建し、お茶碗や麺も手づくりで、むかしながらの自給自足を目指し、お客様に伝えようとしているのでしょうか。

木灰と天然カンスイです。

初めて見ました。

感心しているうちに、そばが出てきました。

スープ

沖縄そばの歴史で、醤油から塩に変わる過程があったと聞きますが、少し醤油味があるかな。

近くの「よしこそば」とスープが似ているから、むかしはこういう味が主流だったのかと思う。

肉

三枚肉がしっかり食べれます。美味しいです。

麺

腰があります。このコシの強さは「首里そば」を連想します。沖縄そばは、麺をよく噛んで味わう、スープとの組み合わせ。

そこに肉がある。いいね。

サービスで美味しいコーヒーをいただきました。

スプーンが、ワイルドです。

ホールスタッフは、

娘さん。

「山羊があるんですね」と軽く質問する。

「沖縄では食べるための家畜なんですよ。洗礼を受けるのが小学校一年生になった時。メエちゃんが突然いなくなり、後で意味がわかる。」と、娘さん。

沖縄の家では、子供が小学校に入学すると、自宅でお祝い会を開催し、お祝いに来る人々にご馳走でもてなす慣習がある。

お祝い会には、山羊汁や山羊刺身が欠かせない。

太い幹を削って作った大きなイス。

新聞ラックも、丸太をくりぬいたかな。

一刀彫りというのか、クギを使わず豪華。

これは芭蕉布かな。肌触りが涼しいです。

芭蕉布が沖縄で普及した理由を科学的に解明。糸芭蕉を「木灰」で煮ることで、通気性がよく熱や汗を外に逃す繊維を作り出していると、OIST

沖縄科学技術大学院大学の研究発表がありました。

芭蕉布の素晴らしさを、製造方法を科学的に説明した面白い内容でした。

沖縄の木材が生み出した食べ物、焼物、衣服の文化が理解出来るお店でありました。