小学生たちが、沖縄の観光開発と環境保全についてワークショップをしています。

商業施設、農地、住宅地、観光施設、工場、道路、港を切り抜いて、白図に貼ります。

経済発展と環境保全は対立構造になりますが、自分の意見を主張しながら、相手の立場も理解して、合意形成していくことが大切です。

わかりやすくするために、子供たちは対立するグループに分かれます。

①ホテルなど観光開発で町の発展を目指すグループ

②サンゴ礁や海岸を守ろうとするレンジャーのグループ

③便利な生活をしたいけど、海も守りたい住民グループ

自分の役割を覚えたら、A、B、Cの3班に分かれます。

どの班にも、①~③の対立するグループが含まれますので、異なる意見をまとめながら土地利用計画を作ることになります。

A班の結果です。

海岸沿いに農地や住宅地を配置し、幹線道路沿いには観光施設が立ち並びます。

海岸、イノー、マングローブが保全されています。

B班の結果です。

きれいにゾーニングされています。

道路が河口部を保全するようにアーチ状に川を渡っています。

C班の結果です。

”保護区”を設けたのが、大きな特徴です。ジュゴンなどを守ります。

その結果、土地利用にメリハリがついて、保護区ではない海岸沿いにはリゾートホテルやレジャー施設が立地しています。

保護区の功罪ですね。

「対立する意見を調整しながら土地利用計画を作るのは、小学生には難しいのではないか」という意見もあったのですが、心配不要でした。

沖縄の子供たちは、観光の大切さも環境保全の大切さも、どちらも十分理解していましたよ。

商業施設、農地、住宅地、観光施設、工場、道路、港を切り抜いて、白図に貼ります。

経済発展と環境保全は対立構造になりますが、自分の意見を主張しながら、相手の立場も理解して、合意形成していくことが大切です。

わかりやすくするために、子供たちは対立するグループに分かれます。

①ホテルなど観光開発で町の発展を目指すグループ

②サンゴ礁や海岸を守ろうとするレンジャーのグループ

③便利な生活をしたいけど、海も守りたい住民グループ

自分の役割を覚えたら、A、B、Cの3班に分かれます。

どの班にも、①~③の対立するグループが含まれますので、異なる意見をまとめながら土地利用計画を作ることになります。

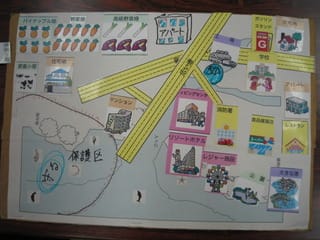

A班の結果です。

海岸沿いに農地や住宅地を配置し、幹線道路沿いには観光施設が立ち並びます。

海岸、イノー、マングローブが保全されています。

B班の結果です。

きれいにゾーニングされています。

道路が河口部を保全するようにアーチ状に川を渡っています。

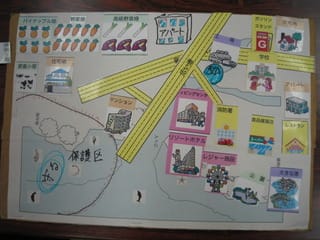

C班の結果です。

”保護区”を設けたのが、大きな特徴です。ジュゴンなどを守ります。

その結果、土地利用にメリハリがついて、保護区ではない海岸沿いにはリゾートホテルやレジャー施設が立地しています。

保護区の功罪ですね。

「対立する意見を調整しながら土地利用計画を作るのは、小学生には難しいのではないか」という意見もあったのですが、心配不要でした。

沖縄の子供たちは、観光の大切さも環境保全の大切さも、どちらも十分理解していましたよ。