近江八幡は豊臣秀次(秀吉の甥)が八幡山に八幡山城を築き、城下を楽市楽座等によって商工業を発展させ、城が廃城後も近江商人の基盤となる町となったといいます。

商家の残る古い町並みは、国の重要伝統的建造物保存地域に指定されている中、商家や酒蔵を利用した新しいお店も入ってにぎわいを見せています。

商家の通りの中にある美術館へ行こうと近江八幡へ向かったのですが、到着した時間が早すぎたので日牟禮八幡宮へ参拝をしました。

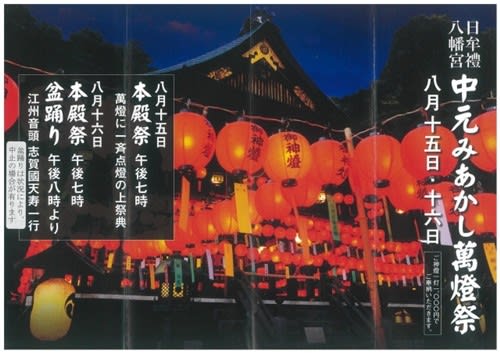

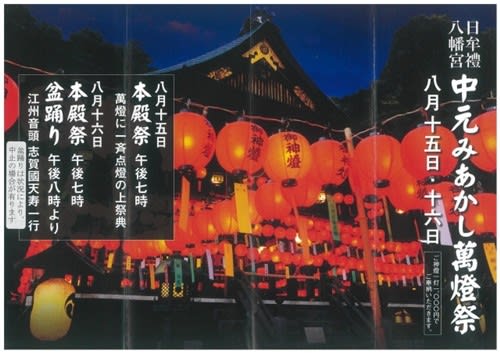

日牟禮八幡宮はちょうど萬燈祭の日ということで楼門から拝殿に向かって無数の提灯が吊り下げてあり、普段の神社とは様変わりしています。

楼門(随神門)は南北朝期に近江の守護職・佐々木六角によって建立されたが「左義長」により焼失。

江戸幕末の1858年に再建したものの、昭和45年「八幡まつり」で上部を焼失。

日牟禮八幡宮の二大火祭である「左義長まつり」と「八幡まつり」で燃えたというのは、祭りの激しさが伺われるエピソードですね。

境内に入ると拝殿まで凄い数の提灯が吊るされています。

真っ昼間に見てもなかなか迫力がありますが、日が暮れて灯りが灯しだされてきたら、さぞや幻想的な光景になるのでしょう。

16日の夜には志賀國天寿一行による盆踊りが開催されるとのことですので、夜には盛り上がりをみせると思います。

滋賀県といえば江州音頭ですが、田舎の方の年配の方には江州音頭の歌い手や、お祝い事の時に伊勢音頭を唄ったりする方が結構いたりするので独特の文化が根付いているのを実感することがあります。

提灯の「赤」と対比するように目を引いたのが手水に活けられたヒマワリの花でした。

そろそろヒマワリの花期が終わりに近づいている時期ではありますが、活けられたヒマワリは鮮度もよく見応えがあります。

ヒマワリは種類の違うものが何種類が活けられており、松の葉と一緒にバランスよく活けられている。

今は地球温暖化で9月になっても暑いですが、昔は盆を境に涼しい夜が増えて来たりしたものでした。

日牟禮八幡宮の本堂や末社の裏山からはツクツクボウシの鳴く声が聞こえ、晩夏のセミが夏の終わりを告げているようでもありました。

最後に拝殿前の様子、昼の動画です。

風で提灯が揺れる音に隠れて、微かに手水の上に吊るされた風鈴の音が聞こえます。

江州音頭はお囃子とかはなく、基本は音頭取りと太鼓。

そこに踊っている人の掛け合いで始まって、演題に入りながらも要所で掛け合いがあります。

知らないと輪の中には入りにくいですね。

商家の残る古い町並みは、国の重要伝統的建造物保存地域に指定されている中、商家や酒蔵を利用した新しいお店も入ってにぎわいを見せています。

商家の通りの中にある美術館へ行こうと近江八幡へ向かったのですが、到着した時間が早すぎたので日牟禮八幡宮へ参拝をしました。

日牟禮八幡宮はちょうど萬燈祭の日ということで楼門から拝殿に向かって無数の提灯が吊り下げてあり、普段の神社とは様変わりしています。

楼門(随神門)は南北朝期に近江の守護職・佐々木六角によって建立されたが「左義長」により焼失。

江戸幕末の1858年に再建したものの、昭和45年「八幡まつり」で上部を焼失。

日牟禮八幡宮の二大火祭である「左義長まつり」と「八幡まつり」で燃えたというのは、祭りの激しさが伺われるエピソードですね。

境内に入ると拝殿まで凄い数の提灯が吊るされています。

真っ昼間に見てもなかなか迫力がありますが、日が暮れて灯りが灯しだされてきたら、さぞや幻想的な光景になるのでしょう。

16日の夜には志賀國天寿一行による盆踊りが開催されるとのことですので、夜には盛り上がりをみせると思います。

滋賀県といえば江州音頭ですが、田舎の方の年配の方には江州音頭の歌い手や、お祝い事の時に伊勢音頭を唄ったりする方が結構いたりするので独特の文化が根付いているのを実感することがあります。

提灯の「赤」と対比するように目を引いたのが手水に活けられたヒマワリの花でした。

そろそろヒマワリの花期が終わりに近づいている時期ではありますが、活けられたヒマワリは鮮度もよく見応えがあります。

ヒマワリは種類の違うものが何種類が活けられており、松の葉と一緒にバランスよく活けられている。

今は地球温暖化で9月になっても暑いですが、昔は盆を境に涼しい夜が増えて来たりしたものでした。

日牟禮八幡宮の本堂や末社の裏山からはツクツクボウシの鳴く声が聞こえ、晩夏のセミが夏の終わりを告げているようでもありました。

最後に拝殿前の様子、昼の動画です。

風で提灯が揺れる音に隠れて、微かに手水の上に吊るされた風鈴の音が聞こえます。

江州音頭はお囃子とかはなく、基本は音頭取りと太鼓。

そこに踊っている人の掛け合いで始まって、演題に入りながらも要所で掛け合いがあります。

知らないと輪の中には入りにくいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます