20日の朝方は、将棋を指している夢を見た。角換わり系で、先手は▲3七金、▲4七銀型だった気がする。

◇

4日(日)は前日に続いて大野教室に行った。といっても「4時から男」で、これなら席料は2,000円で済む。いずれにしても連投は久しぶりである。

もう夕方なので、大野八一雄七段の指導対局はいくつか空きがあった。

奥の和室にはOk氏がいた。先日将棋会館でお会いしたが、ここでは久しぶりである。Ok氏は昨年から家でいろいろあり将棋どころではなかったが、気持ちに余裕ができたようだ。

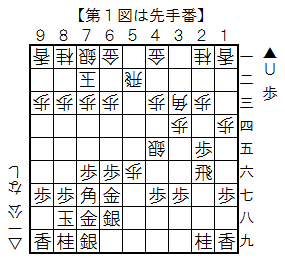

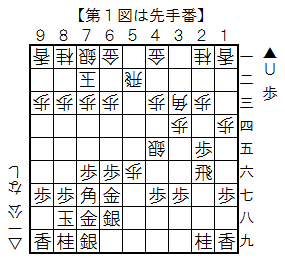

1局目はU君と指す。U君は翌週に将棋の全国大会を控えているとかで、私に「ゴキゲン中飛車を」の指定つきだった。

対局開始。私は中飛車に振り、U君は▲8八玉~▲7八金、と穴熊の気配。そうなる前に△4五銀と動いた。

数手進んだ第1図から、▲4六歩と突かれ、シビれた。当初は△4四角と飛車取りに出てよしと思ったら、▲1六飛△1五歩の時、▲4五歩が角に当たるのだ。以下△1六歩▲4四歩△同歩▲4三角は後手敗勢。よって私は△5四銀と辛抱したのだが、▲5六金と歩を払われ、早くも不利になった。

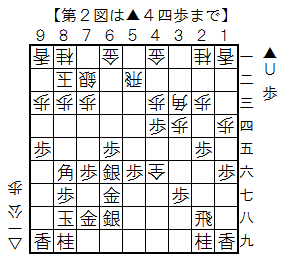

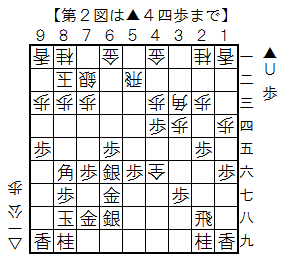

その後私は△6二飛から△6五歩▲同歩△同飛と1歩を駒台に乗せる。「歩切れは喉の渇き」で、持駒に歩がなければ何もできない。

ここから私が持ち直して、互角になったと思った。

ところが…。

第2図の▲4四歩を△同歩と取ったのがマズかった。つづく▲4八飛に△4五歩もマズく、▲4四歩△3二金▲5五銀が厳しい。銀交換は後手に隙がありすぎてもたないのだ。

その後私も頑張り、最終盤は詰めろに迫る順があったものの、それを見送ってしまい、敗戦。またも悔しい負けとなってしまった。

感想戦。やはり第2図が私の最大のチャンスで、いろいろ検討して、△5六飛と飛び出す手を発見した。以下▲同金△同成銀。そこでA▲4三歩成は△6六角があるからB▲7七銀引だろうが、△4四角と取ってどうか。後手は飛車金交換の駒損だが陣形が低く、まだ楽しみがあった。

△5六飛は、Sar君ならノータイムで指す。私はゴキゲン飛車を指さない弊害が出てしまった。

つづく本譜△4五歩でも、△4五成銀と引き付けるべきだった。

アマ五段相手に2手連続で疑問手を指しては勝てない。ただしかし、不慣れな戦法でもそこそこの勝負になったのは、収穫だった。

ところで今日は見慣れない成人女性が来ている。大野七段が何度か口にしていたひとで、初心者なのに熱意があるらしい。今も大野七段の講座を熱心に聞いている。

私の2局目はShin氏と。Shin氏も4時から男で、土日教室はこのパターンが多い。

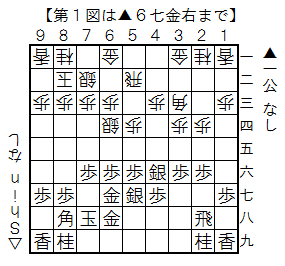

私の先手で▲7六歩△3四歩▲6六歩△3三角。振り飛車のニオイがするので私は居飛車にスイッチ。角道を止めたのがアレだが、しょうがない。

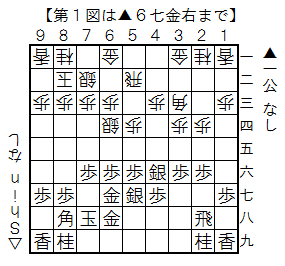

第1図からの指し手。△5五歩▲同歩△同銀▲5六歩△4六銀▲同銀△6四歩▲5八飛△4四歩▲4三銀△6二飛▲3四銀成△4二金▲3三成銀△同桂▲5五歩△4三金(第2図)

△5五同銀に▲5六歩△4六銀▲同銀と進み、指しやすくなったと思った。なお手順中▲5六歩で▲5五同銀は、△同飛▲5六歩△5一飛で、これは後手の注文どおりだろう。

本譜△6四歩には▲5八飛とし、△6五歩なら▲5五歩△6六歩▲同金で先手よし。

Shin氏は△4四歩としたが、▲4三銀ともたれた。以下角銀交換の駒得になっては、もう負けられないと思った。

△3三同桂には▲2二角があったが、厳しさに欠ける気がして、指し切れなかった。とはいえ▲5五歩はいかにも悠長で、一手パスに近かった。

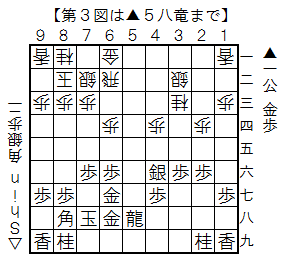

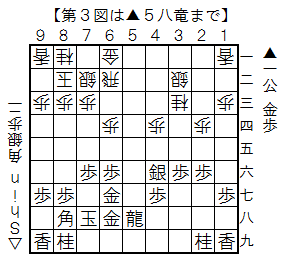

第2図以下の指し手。▲2一角△3二銀▲5四歩△2一銀▲5三歩成△同金▲同飛成△3二銀▲5八竜(第3図)

▲2一角に手ごたえを感じた。△3二銀と一枚使わせて▲5四歩。これで先の▲5五歩が生きた。

ただし▲5三同飛成に△3二銀がいい活用で、私は後手陣を攻略できない。そこで▲5八竜と、負けない手を指した。

第3図からShin氏は△3九角と打ち、▲4九金△5八銀▲同金寄…と進んだのだが、▲同金寄では▲3九竜で明快な勝ちだった。

もっとも以下も私の有利に進み、最後は私が勝った。

感想戦。最終盤でShin氏が△5二飛と▲5八の金取りに回り、私は手堅く▲4九金打としたのだが、そこでShin氏が凡手を指して負けた。ここは△5七銀が、Shin氏自身が発見した手で、調べてみたら先手に受けがなかった。

第2図の▲2一角、私はいい手と思ったが、変化を調べると、先手はそれほどでかしていない。Shin氏は△3二銀と打って手ごたえを感じたそうで、どうもShin 氏の大局観が正しかったようである。

また第3図では△4五桂と跳ぶ手も相当で、これもけっこういい勝負になった。

こうしてみると、いいと思った局面でも、随所に落とし穴がある。ここが将棋の恐ろしいところだ。私は悲観派なのだが、本局は楽観が幸いした形となった。

(つづく)

◇

4日(日)は前日に続いて大野教室に行った。といっても「4時から男」で、これなら席料は2,000円で済む。いずれにしても連投は久しぶりである。

もう夕方なので、大野八一雄七段の指導対局はいくつか空きがあった。

奥の和室にはOk氏がいた。先日将棋会館でお会いしたが、ここでは久しぶりである。Ok氏は昨年から家でいろいろあり将棋どころではなかったが、気持ちに余裕ができたようだ。

1局目はU君と指す。U君は翌週に将棋の全国大会を控えているとかで、私に「ゴキゲン中飛車を」の指定つきだった。

対局開始。私は中飛車に振り、U君は▲8八玉~▲7八金、と穴熊の気配。そうなる前に△4五銀と動いた。

数手進んだ第1図から、▲4六歩と突かれ、シビれた。当初は△4四角と飛車取りに出てよしと思ったら、▲1六飛△1五歩の時、▲4五歩が角に当たるのだ。以下△1六歩▲4四歩△同歩▲4三角は後手敗勢。よって私は△5四銀と辛抱したのだが、▲5六金と歩を払われ、早くも不利になった。

その後私は△6二飛から△6五歩▲同歩△同飛と1歩を駒台に乗せる。「歩切れは喉の渇き」で、持駒に歩がなければ何もできない。

ここから私が持ち直して、互角になったと思った。

ところが…。

第2図の▲4四歩を△同歩と取ったのがマズかった。つづく▲4八飛に△4五歩もマズく、▲4四歩△3二金▲5五銀が厳しい。銀交換は後手に隙がありすぎてもたないのだ。

その後私も頑張り、最終盤は詰めろに迫る順があったものの、それを見送ってしまい、敗戦。またも悔しい負けとなってしまった。

感想戦。やはり第2図が私の最大のチャンスで、いろいろ検討して、△5六飛と飛び出す手を発見した。以下▲同金△同成銀。そこでA▲4三歩成は△6六角があるからB▲7七銀引だろうが、△4四角と取ってどうか。後手は飛車金交換の駒損だが陣形が低く、まだ楽しみがあった。

△5六飛は、Sar君ならノータイムで指す。私はゴキゲン飛車を指さない弊害が出てしまった。

つづく本譜△4五歩でも、△4五成銀と引き付けるべきだった。

アマ五段相手に2手連続で疑問手を指しては勝てない。ただしかし、不慣れな戦法でもそこそこの勝負になったのは、収穫だった。

ところで今日は見慣れない成人女性が来ている。大野七段が何度か口にしていたひとで、初心者なのに熱意があるらしい。今も大野七段の講座を熱心に聞いている。

私の2局目はShin氏と。Shin氏も4時から男で、土日教室はこのパターンが多い。

私の先手で▲7六歩△3四歩▲6六歩△3三角。振り飛車のニオイがするので私は居飛車にスイッチ。角道を止めたのがアレだが、しょうがない。

第1図からの指し手。△5五歩▲同歩△同銀▲5六歩△4六銀▲同銀△6四歩▲5八飛△4四歩▲4三銀△6二飛▲3四銀成△4二金▲3三成銀△同桂▲5五歩△4三金(第2図)

△5五同銀に▲5六歩△4六銀▲同銀と進み、指しやすくなったと思った。なお手順中▲5六歩で▲5五同銀は、△同飛▲5六歩△5一飛で、これは後手の注文どおりだろう。

本譜△6四歩には▲5八飛とし、△6五歩なら▲5五歩△6六歩▲同金で先手よし。

Shin氏は△4四歩としたが、▲4三銀ともたれた。以下角銀交換の駒得になっては、もう負けられないと思った。

△3三同桂には▲2二角があったが、厳しさに欠ける気がして、指し切れなかった。とはいえ▲5五歩はいかにも悠長で、一手パスに近かった。

第2図以下の指し手。▲2一角△3二銀▲5四歩△2一銀▲5三歩成△同金▲同飛成△3二銀▲5八竜(第3図)

▲2一角に手ごたえを感じた。△3二銀と一枚使わせて▲5四歩。これで先の▲5五歩が生きた。

ただし▲5三同飛成に△3二銀がいい活用で、私は後手陣を攻略できない。そこで▲5八竜と、負けない手を指した。

第3図からShin氏は△3九角と打ち、▲4九金△5八銀▲同金寄…と進んだのだが、▲同金寄では▲3九竜で明快な勝ちだった。

もっとも以下も私の有利に進み、最後は私が勝った。

感想戦。最終盤でShin氏が△5二飛と▲5八の金取りに回り、私は手堅く▲4九金打としたのだが、そこでShin氏が凡手を指して負けた。ここは△5七銀が、Shin氏自身が発見した手で、調べてみたら先手に受けがなかった。

第2図の▲2一角、私はいい手と思ったが、変化を調べると、先手はそれほどでかしていない。Shin氏は△3二銀と打って手ごたえを感じたそうで、どうもShin 氏の大局観が正しかったようである。

また第3図では△4五桂と跳ぶ手も相当で、これもけっこういい勝負になった。

こうしてみると、いいと思った局面でも、随所に落とし穴がある。ここが将棋の恐ろしいところだ。私は悲観派なのだが、本局は楽観が幸いした形となった。

(つづく)