こんにちは。

木曜日以降、風邪が悪化してしまいました(-_-)

工作の方も手付かずでしたが、何とかゆうべあたりからゴソゴソ起き出して、キハ120をいじってみました。

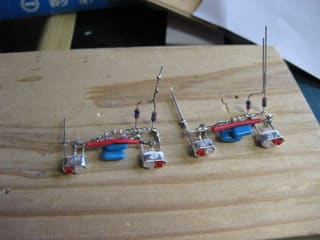

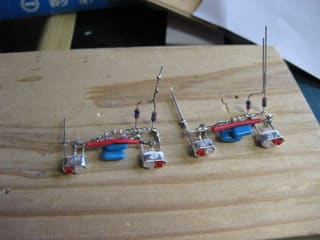

前回、ヘッド/テールライトユニットまで作ったとご報告しましたが、これに定電流ダイオードと、反対側LEDのチラつき防止回路(抵抗とコンデンサをLEDと並列に配線)を組み込み、さらに左右のユニットを所定の間隔に合わせたものを作りました。

このヘッド/テールライトユニットは先に車体に取り付けることもできますが、ライトべゼルを先に取り付けて、ちゃんと「顔」を作ってから仕込んだ方が何かと安心なので、この段階ではまだ取り付けないことにします。

なにせべゼルが、研磨も、切り離しもしていない状態なもので・・・(^^;

なので、先に室内灯を取り付けることにしました。

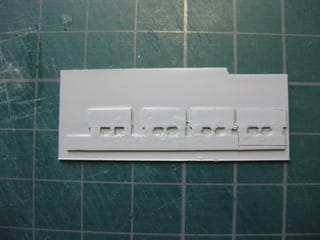

今回は車体も短いので、何かテキトーなアクリルっぽい材料で導光板を作ればいいかなと思って探してみたものの見つからず、ストックしてあったKATOのHO用白色室内灯セットから1枚、拝借してきました。

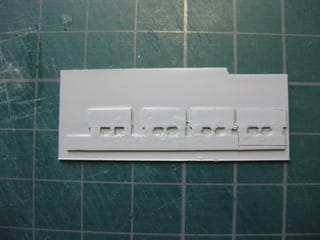

厚紙を2枚重ねにして1.5mm厚くらいにした台紙の上に反射テープを貼り、その上に導光板をクリヤ接着剤で貼り付けます。

これを屋根裏に貼り付けたところです。左がトイレ/モーター側でデッドスペースが多く、あまり明るさは必要ないので、右側に白色LEDを置くことにして、スペースを空けてあります。

その白色LEDですが、さすがにそこまでKATOの室内灯セットから流用するのはもったいないので、ジャンクBOXからφ5mmのものを探して使うことにしました。φ3mmやチップLEDがフツーになってきたこんにちの目で見るとデカイゎ!

写真では定電流ダイオードE-153が+側に既に結線してあります。

LEDを導光板の端に設置。まだ通電試験前なので、アルミテープで仮止めした状態です。見にくいですが、E-153は上側に見える補強材の影に潜り込ませています。

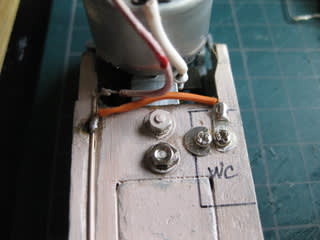

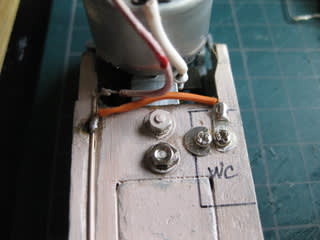

車体と床板の電気接点は、今回もやっぱりトイレに隠すことにしました。「トイレには何も入れない!」と宣言したものの、こういう空間に何かを入れないと、何かムズムズして落ち着きません・・・(^^;

「WC」と書いてある四角の中に植えた2本の2mmビスがその接点用です。

せっかく仕込むのならと、室内灯用のブリッジダイオードとコンデンサを一体化した「なんちゃって基板」をつくりました。

接点はt0.1mm燐青銅板、ブリッジダイオードは定格700V、1.5Aの普及品(DI1510)、コンデンサはチラつき防止用で、100μF、25Vの電解コンデンサです。

配線を済ませた「なんちゃって基板」をトイレに仕込みます。トイレはご丁寧に天井板でフタがしてあったので、これに穴をあけて配線を天井裏に引っ張り出し、基板を収めていきます。

あは、ちょっと膨らんでますか?? でも無事収まりました。

ご覧のように配線は左右に2系統出ています。左側は室内灯点灯用で白色LEDにつながります。右側はヘッド/テールライト点灯用で、こちらはブリッジダイオードの手前、すなわち接点からダイレクトに引き出したもので、現段階ではまだ配線していません。

室内灯の点灯試験をしてみました。OKです(^^)v

とても明るいです。高輝度φ5の威力でしょうか?

輪ゴムが巻いてあるのは、接点のバネ効果で車体が浮いてしまうのを防ぐためです。車体固定用ネジをまだ取り付けていないものですから・・・

「フィニッシュへ向けて」などと言いながら随分と引っ張っていますが、着実に手応えは感じてますので、このままあと2~3回で完成できるように頑張りたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

木曜日以降、風邪が悪化してしまいました(-_-)

工作の方も手付かずでしたが、何とかゆうべあたりからゴソゴソ起き出して、キハ120をいじってみました。

前回、ヘッド/テールライトユニットまで作ったとご報告しましたが、これに定電流ダイオードと、反対側LEDのチラつき防止回路(抵抗とコンデンサをLEDと並列に配線)を組み込み、さらに左右のユニットを所定の間隔に合わせたものを作りました。

このヘッド/テールライトユニットは先に車体に取り付けることもできますが、ライトべゼルを先に取り付けて、ちゃんと「顔」を作ってから仕込んだ方が何かと安心なので、この段階ではまだ取り付けないことにします。

なにせべゼルが、研磨も、切り離しもしていない状態なもので・・・(^^;

なので、先に室内灯を取り付けることにしました。

今回は車体も短いので、何かテキトーなアクリルっぽい材料で導光板を作ればいいかなと思って探してみたものの見つからず、ストックしてあったKATOのHO用白色室内灯セットから1枚、拝借してきました。

厚紙を2枚重ねにして1.5mm厚くらいにした台紙の上に反射テープを貼り、その上に導光板をクリヤ接着剤で貼り付けます。

これを屋根裏に貼り付けたところです。左がトイレ/モーター側でデッドスペースが多く、あまり明るさは必要ないので、右側に白色LEDを置くことにして、スペースを空けてあります。

その白色LEDですが、さすがにそこまでKATOの室内灯セットから流用するのはもったいないので、ジャンクBOXからφ5mmのものを探して使うことにしました。φ3mmやチップLEDがフツーになってきたこんにちの目で見るとデカイゎ!

写真では定電流ダイオードE-153が+側に既に結線してあります。

LEDを導光板の端に設置。まだ通電試験前なので、アルミテープで仮止めした状態です。見にくいですが、E-153は上側に見える補強材の影に潜り込ませています。

車体と床板の電気接点は、今回もやっぱりトイレに隠すことにしました。「トイレには何も入れない!」と宣言したものの、こういう空間に何かを入れないと、何かムズムズして落ち着きません・・・(^^;

「WC」と書いてある四角の中に植えた2本の2mmビスがその接点用です。

せっかく仕込むのならと、室内灯用のブリッジダイオードとコンデンサを一体化した「なんちゃって基板」をつくりました。

接点はt0.1mm燐青銅板、ブリッジダイオードは定格700V、1.5Aの普及品(DI1510)、コンデンサはチラつき防止用で、100μF、25Vの電解コンデンサです。

配線を済ませた「なんちゃって基板」をトイレに仕込みます。トイレはご丁寧に天井板でフタがしてあったので、これに穴をあけて配線を天井裏に引っ張り出し、基板を収めていきます。

あは、ちょっと膨らんでますか?? でも無事収まりました。

ご覧のように配線は左右に2系統出ています。左側は室内灯点灯用で白色LEDにつながります。右側はヘッド/テールライト点灯用で、こちらはブリッジダイオードの手前、すなわち接点からダイレクトに引き出したもので、現段階ではまだ配線していません。

室内灯の点灯試験をしてみました。OKです(^^)v

とても明るいです。高輝度φ5の威力でしょうか?

輪ゴムが巻いてあるのは、接点のバネ効果で車体が浮いてしまうのを防ぐためです。車体固定用ネジをまだ取り付けていないものですから・・・

「フィニッシュへ向けて」などと言いながら随分と引っ張っていますが、着実に手応えは感じてますので、このままあと2~3回で完成できるように頑張りたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします!