興亡の世界史の第17巻は、大清帝国と中華の混迷だ。

この本は、横浜中華街の春節の場面から始まる。筆者は、そこで、4703のディスプレイを見つける。伝説上の帝王である『黄帝』が、理想の統治を始めてからの年数である黄帝紀元なのだそうだ。知らなかった。神武天皇を紀元とする皇紀のようなものだが、その長さが桁違いだ。

華夷思想は、中華思想とほぼ同意だが、この思想によると、日本は東夷、東南アジアは、南蛮、中央アジアは西戒、ロシアは北狄となる。皇帝を中心として、中心に近い順から、中華→朝貢→瓦市→化外となっていた。中国を取り巻く国のカースト制度のようなものだ。韓国は、朝貢。日本は、朝貢していなかったから瓦市の位置づけだったのだろう。

弱ってきた明の時代後期に東北部に台頭したのが、長らく明に朝貢していたヌルハチ率いる女真族であった。所謂満州族である。この満州の名は、文殊菩薩の文殊から来ているのだそうだ。満州族は、北京に入城し、清となった。

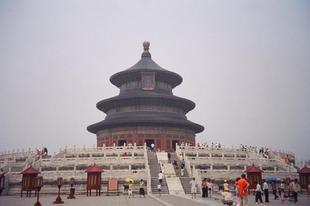

写真は、北京にある天壇。豊穣を願う祈りの中心だ。面白いことに、清は、天壇への祈りの儀式を受け継ぐなど、中華帝国としての風習を受け入れ、自ら中華化したように見えるのだ。

しかし、統治方法は、違っていたようだ。モンゴル、チベットを清の領域に取り込み、他を領域外とした。中華を中心とする無限の広がりではなく、内と外を分けた。中にぽっと入って、化けて、やり方を変えたというところか。中国は、世界でオンリーワンという態度を、流石に維持できない時代になっていたのだろう。

その甲斐あってか、清は長い期間繁栄したが、内部が弱ってきたところに、西欧による亜細亜の植民地化の波が押し寄せずたずたになり、日本にも破れ、辛亥革命により、清王朝に終止符が打たれたのは、ご存じの通り。

中国の歴史には、”興亡の世界史”のシリーズ名にぴったりのダイナミズムがある。