今日は、夏ゴルフ。

当たり前だけど、早速暑かった。

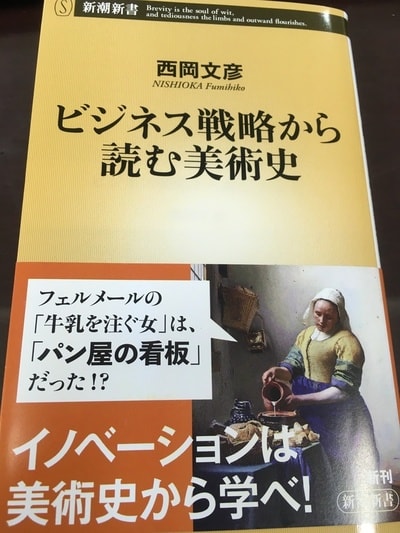

本書が、本屋に並んでいたのは、気づいていたのだが、パスしていた。

某紙で、☆5つだったので、ゲットしてみた。

面白かった。

ヨーロッパ旅行がしばらく続いていたので、かなりの有名美術館を回ったが、そこで見た絵の多くが、本書で取り上げられている。

そして、そこでは、知らなかった背景が、面白おかしく取り上げられている。

面白おかしくというと語弊があるが、あまり知られていない、でも重要な事実というところ。

絵はかつては動かせなかったというのは、一昨年訪れた大塚国際美術館で教わったことだが、確かにそうだ。

かつての絵は、ほとんど壁画。だから、大塚国際美術館では、建物を再現して、そこに複製画を展示している。

動かせるようになってきたのは、ダビンチのころ。

だから、動かせない最後の晩餐は、不動産として、世界遺産に指定されているが、モナ・リザは、動産なので、指定されていない。

そのモナ・リザだが、フランスにある理由は知っていたが、それを所有していたのは、ダビンチの不肖の弟子で、その絵を高額でフランスが買い取っていたとは知らなかった。

当時の絵の商品価値というのは、今と全く違う世界であったことがよくわかる。

例えば、フェルメールの牛乳を注ぐ女(オランダと日本で見た)は、パン代としてパン屋に渡ったもので、この絵の題材は、パンとミルクから、プディングを作るところなのだという。

言われてみれば確かにそうだ。

ルネサンス頃の画家は、職人としてギルドの世界に組み込まれていて、芸術家としてとらえられるようになるのは、ずっと後。その時のギルドの世界と、アカデミックな世界の軋轢は、すさまじいものであったことも知った。

印象派を売り出した画商の話も面白い。

当時、フランスでは見向きもされなかった印象派の絵を、立派な額縁に入れ、猫脚の伝統的な家具の部屋に展示することにより、高額で売る事に成功していったという。

その代表が、フィリップ美術館のルノアールの舟遊びの昼食なのだという。

ワシントンDCに行った時、公立の美術館、博物館が、当時のクリントン大統領のおかげで全部クローズになってしまい、タクシーの運転手に開いてる美術館を聞いて、たまたま入った美術館。

邸宅風の建物に、すばらしい絵がたくさん飾ってあるのだが、その目玉が、このルノアール。

ただ、当時としては、法外な値段での取引だったのだという。

今は、印象派自体が、芸術として認知され、人気も高いから、全然そうではないのだが、当時は、その画商がいなければ、収集家の目にも止まらなかったし、そんな値段で売れるはずもなかった。

その画商がいたおかげで、印象派というジャンルが、日の目を見たとも言える。

印象派の絵のなかでも、ゴージャスな絵で、その場で複製画を買ったのを覚えている。

ナポレオンの自画像が、やたら豪華で、数も多いのはなぜ?

レンブラントは、あれほど人気だったのに、晩年はなぜ貧乏に?

様々な絵にまつわる逸話がてんこ盛りで、それこそ、看板(帯)に偽りなし。

洋画ファンには、広くお勧めできる。