今日は、伊豆。

大観山あたりは、凄い霧だったが、海沿いの天気は、少し涼しくなって、まずまず。

東北の日本海側は、大荒れだというので、気をつけて欲しい。

まずは、いつもの寿司屋で腹ごしらえ。

今日は、生牡蠣があったが、桜エビはなし。

金目は、しっかりといただいた。

エリック・クラプトンの24ナイツの究極盤が出た。

当初のは持っているのだが、その究極盤という。

元々このコンサートは、ロイヤル・アルバート・ホールで、1990年に18回、1991年に28回開催されたそうで、その中で、ロック編成、ブルース編成、オーケストラ編成のコンサートがあり、それぞれの編成を、BD1枚とSHMCD2枚にまとめたというボリューミーなものだ。

元は、48回コンサートがあったのだから、キング・クリムゾンみたいに全て出していたらとんでもない事になってしまう。

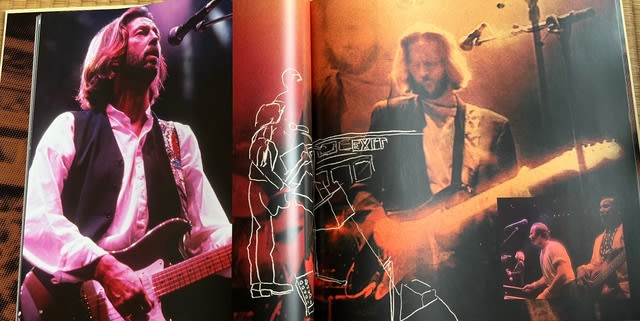

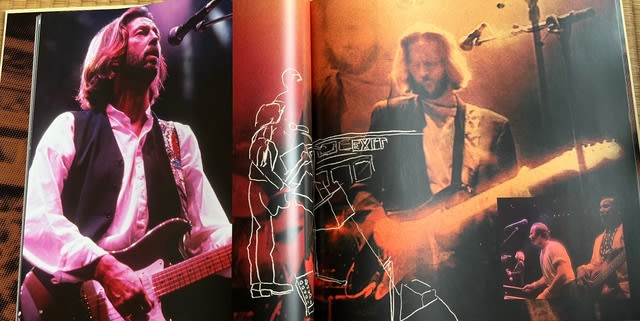

これは写真集兼解説だが、ボックスと共に豪華。

この豪華盤の意義は、ここの部分?

各バージョン毎の、バラ売り?もある。

翻訳もついているが、まだ、リプライズと表記されている(苦笑)。

リプライズという英語はない!

写真は、ジャケットカバーをデザインしたピーター・ブレイクのデッサンが重ねられている。

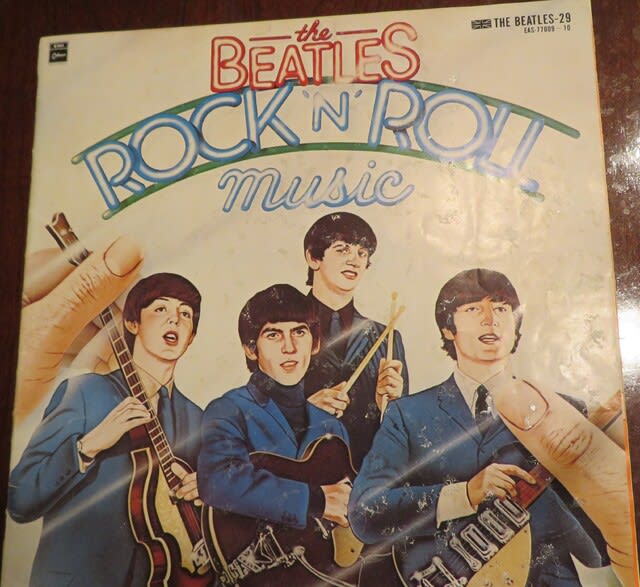

ピーターは、ご存じのサージェントのアルバムカバーを手がけたことで知られる。

CDは、基本的にBDと同じ音源として、BD3枚を通して見た。

約6時間。

全47曲。

内36曲が未発表音源という。

素晴らしい!

ちらっとCDも聴いたけど、音が、より迫力があるように聴こえた。

セッティングのせい?

それぞれの編成において、最適なメンバーが揃えられ、思い思いの演奏を、自由に披露する。

画質、音質も申し分なく、アンプラグド前のクラプトンの集大成となっている。

聴き比べると、やはり、ロックバージョンがなければ、私は、クラプトンの世界に入ることはなかったのかなという感じ。

やはりロックのクラプトンがいて、ブルースのクラプトンもいて、総合ミュージシャンのクラプトンもいたというのが、私にとってのクラプトンだ。

だから、最近コンサートで披露することが少なくなったレイラに代表するされる初期のロック曲の演奏は、貴重。

熱のこもった名演が聴ける.

スティーブ・ウィンウッドの歌をネイサンが歌ったりもして、大胆なアレンジも楽しめる。

クラプトンのソロのギター演奏も多い。

ブルース編成バージョンは、クラプトンもいるブルース楽団という感じで、クロスロード・フェスの原型みたいな印象。

この時期、私はシカゴにいたのだが、クラプトンのツアーメンバーが、近くで飛行機事故で亡くなるという事件があった。

クラプトンのお子さんが、やはり事故で亡くなったのもこの時期ではなかったか。

それを乗り越えるためのプロジェクトのようにも見える。

ブルースメン達と、クラプトンとの競演が、歴史過ぎる❗️

オーケストラバージョンの方は、やってみた感の方が強い。

本人もそう思ったのか、その後、トライした記憶はなく、よりシンプルなアコースティックに傾倒していった。

ロックバージョンのメンバーがみな出ており、その演奏は、ほとんどオリジナルに近く、曲も重複が多く、オーケストラは、そこに音を被せるアレンジになっているが、やや贅沢過ぎ?

ただ、ベルボトムブルースのサビのところなど、いいなぁと思う部分もある。

アンコールのアレンジも面白かったかな?

本編は、アンコールのための前座ではなかったかとすら、思える。

でも、やっぱりホワイト・ルームなど聴くとちと違う?

基本的にには、もう少し荘厳なタイプの曲、プログレっぽい曲の方が、オーケストラアレンジには向くように思うがどうか。

ロック・バージョンのバックを全員参加させた段階で、結果も見えていたかもしれない。

観客には、かなり受けている。

会場が、元々クラシック向きのロイヤルアルバートホールだったこともあるか?

これは、おまけ?のリトグラフ。

No.14178だが、例によって分母がわからない。

クラプトンファンだったら、いかが?