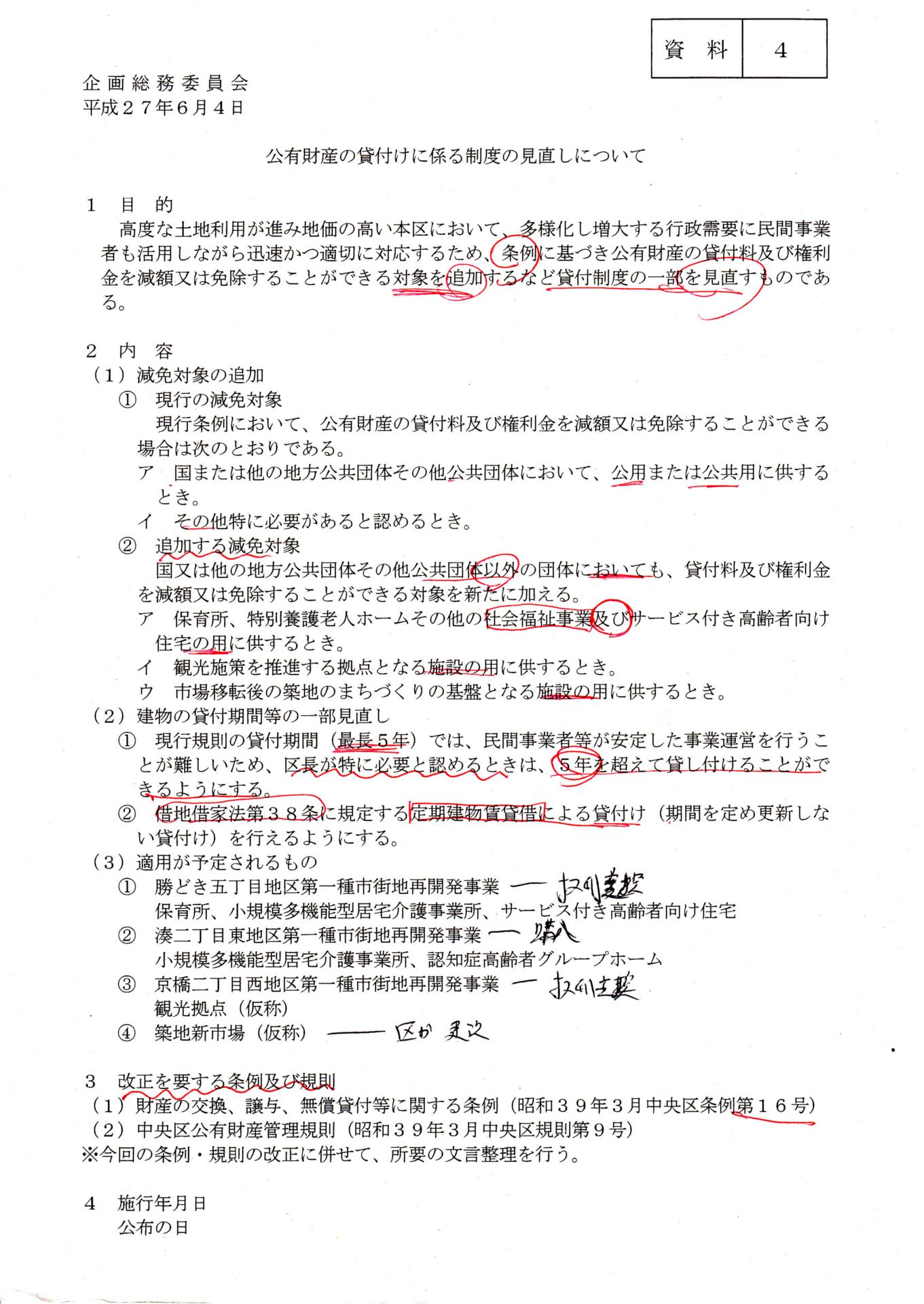

現行条例(「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」)で、普通財産の無償若しくは減額をしての貸付や、貸付料の減免ができるのは、特に必要がある場合以外は、相手は国や自治体・公共団体、用途は公用又は公共用と限定されていました。

これから開催される第二回定例会では、その条例の改正が提案され、相手がたの民間への拡大と、用途の拡大が同時になされようとしています。

この条例改正で適用が予定されている事業については、この条例の適用については、私も理解をするところです。

ただ、私が、ひっかかるのは、適用が予定される個々の事業それぞれの契約の締結で、議会の承認を得れば済む話なのではないだろうか、という点です。

条例の趣旨に反するような拡大適用のおそれを将来に残す条例改正が妥当かどうか、ややひっかかります。

今後、将来にわたって、公有財産の民間への貸付において、行政の裁量が拡大し、議会の統制が及ぶのか、不安です。

民間を信頼して無償あるいは低価格で貸付けたはよいが、約束した公共目的を達成してくれない事態は生じないだろうか?

本件改正条例の適用を受けた民間事業者と、その近隣で、頑張って事業をしている民間事業者との間の不公平を生みださないだろうか?

皆様、ご意見をいただけますと幸いです。

***********一部を改正する条例*******************************

○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第十六号

<改正前>

(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。

二 その他特に必要があると認めるとき。

<改正案>

(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等の団体」という。)において、公用または公共用に供するとき。

(新規追加)二 国等の団体以外の団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームその他の社会福祉事業の用に供するとき。

(新規追加)三 国等の団体以外の団体において、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規程するサービス付き高齢者向け住宅の用に供するとき。

(新規追加)四 国等の団体以外の団体において、観光に係る施策を推進するための拠点となる施設の用に供するとき。

(新規追加)五 国等の団体以外の団体において、東京都中央卸売市場築地市場の移転後における築地のまちづくりの基盤となる施設の用にきょうするとき。

六 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

*******本条例改正に関する資料、企画総務委員会(2015/06/04)*****

手書きの部分は、私がしたものであって、気にしないで下さい。