中央区の地域防災計画修正 パブリックコメントについて

中央区総務部防災危機管理課御中

パブリックコメントを提出させていただきます。

前回も令和3年修正の際にパブリックコメントを致しましたが、今回の令和6年修正で、その際に気になっていた箇所のところどころで前進が見られています。計画の充実に感謝申し上げます。

また、今回、コミュニティをしっかり作り、防災拠点の活動を充実させ防災を行うことの姿勢が強く打ち出されています。コミュニティなしに防災はできません。防災を行うという意識の中で、コミュニティのつながりが、発展していくことを期待しています。

能登半島地震では、被災地に8度医療支援に入り、被災の現場を目の当たりにしました。もし、同様のことが、ここ中央区で起きた場合どうなるだろうかと思い描きながら、強化すべき点を考えました。

よろしくご検討のほど、お願い申し上げます。

記

第1、総論

1,被害想定の過小評価の可能性

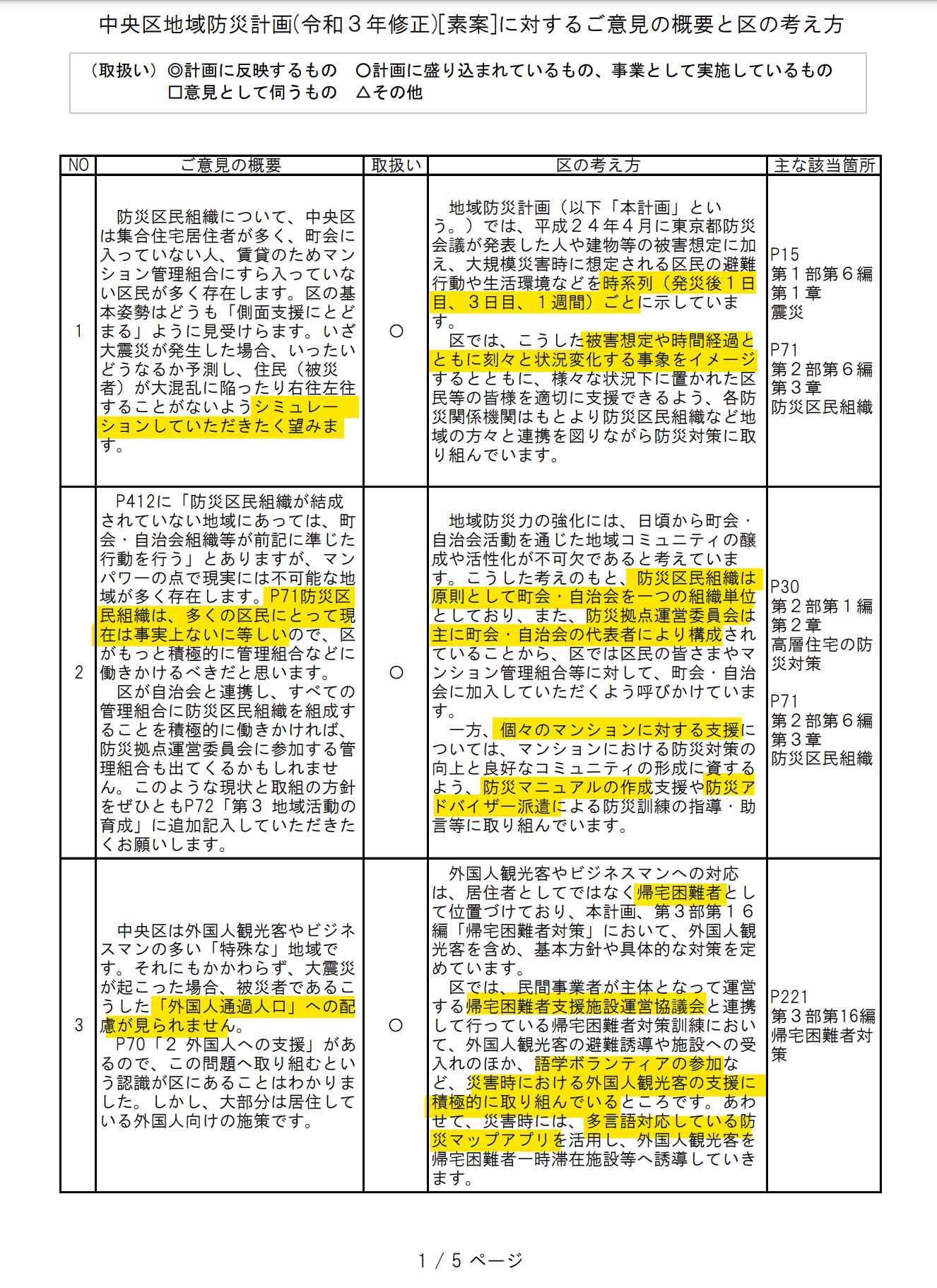

今回の想定は、『首都直下地震などによる東京の被害想定(令和4年5月)』で震源が、「都心南部直下地震」として「東京都23区南部」と記載はあるものの実際は、都心(東京駅や都庁を都心というとすると)からは、かなり離れた場所にあります。

前回の想定(平成24年4月)は、「東京湾北部直下地震」で、都心から近くでした。

なぜ、今回の想定で、震源を同じ場所としてのシミュレーションを出さなかったのか疑問が残るのですが、前回の想定から今回の想定は、都心から震源が南に大きくずれています。

今回の想定で、被害が小さくなっているのは、建物の耐震化など進んだこともあるとしても、単純に震源が都心から遠くなっているからということも考えられます。

今回の想定が過小評価になっていないかどうかの検証もできるのであればお願いします。検証ができなくとも、「過小評価でないかどうか、想定外が起きた場合はどうするか」の視点だけは、常に持ち続けていただけますようにお願い申し上げます。

なお、震源がどのあたりに想定されたのか、地図上で、震源の位置の記載もお願いします。

第2、各論

1,避難所について

(1)避難所として活用できる区内施設のリスト化

前回令和3年修正の時からご検討をいただいておりますが、避難所は、できる限り確保に努めるべきです。今回の修正では、「在宅避難」とするところから、「迷わず避難所に避難を推奨する」旨の記載が強調されて入っています。

建物は大丈夫でもタワーマンションの高層階は余震が続き、在宅避難は厳しいと考えます。

約20%約3万5000人が避難所に来る想定で、23防災拠点6副拠点で4万3855人分の避難所収容能力を現在有していますが、区民館、保育所など区の全施設を再度点検し、避難所の収容能力拡大をお願いします。

(2)保育園を乳幼児、妊婦の避難所にすることについて

保育園を乳幼児や妊婦の避難所とすることについてご検討をお願いします。

(3)スフィア基準

極力スペースは、「スフィア基準」(一人当たり、3.5m2)が守れるように、引き続き拡大の努力をお願いします。

2,防災拠点について

防災拠点訓練で、中学生も参加。子どもから大人まで楽しめる企画も導入。ペット同行避難が全23拠点でできるようになりました。

進展に感謝します。

(1)防災拠点運営マニュアル

①要配慮者への配慮に関する記載の充実

女性や高齢者、障がいのある方、外国人などへの配慮をした記載の充実がなされていることと存じます。

障がいのあるかたへの配慮についても記載の充実を、障がい者団体の声なども入れながらお願いします。どのように記載を充実させるとよいかのモデルをぜひ、区の方で作成し、各防災拠点にお示し願います。

②福祉避難所機能を防災拠点のどの場所でもたせるかの場所の記載などお願いします。

③感染症流行時の対応についても記載をお願いします。

令和3年修正の際、コロナ禍、ⅰ)一人当たり4㎡の確保、ⅱ)「避難所における新型コロナウイルス感染症対策基本マニュアル」作成、ⅲ)「感染症対策チーム」が72時間以内に全24か所(令和3年修正時23か所)の防災拠点を回る、ⅳ)備蓄品購入、ⅴ)感染症対策を織り込んだ拠点訓練実施の充実が図られた。

令和6年修正でも、複合災害も想定し、引き続き感染症対策をお願いします。

換気を、各防災拠点でどのようにするかも、有効な感染症対策であり、そのやりかたを記載をお願いします。

④運営マニュアルのHP上での共有をお願いします。

(2)防災拠点運営委員会の委員構成

正副委員長は、男女で構成されるように指導をお願いします。

(3)開かれた運営

運営委員会の開催を地域に広く知らせ、より多くのかたの参加のもと、運営委員会が開催されるように助言をお願いします。

運営委員会訓練もまた、非常に大事な訓練であり、地域の皆様が広く参加できるよう広報することの区からの助言をお願いします。また、区のHPやアプリからも広く広報していただけるようにお願いします。

その拠点に出動予定の「災害時医療救護活動従事スタッフ」も、運営委員会開催の案内や拠点訓練の案内が送れるように指導をお願いします。

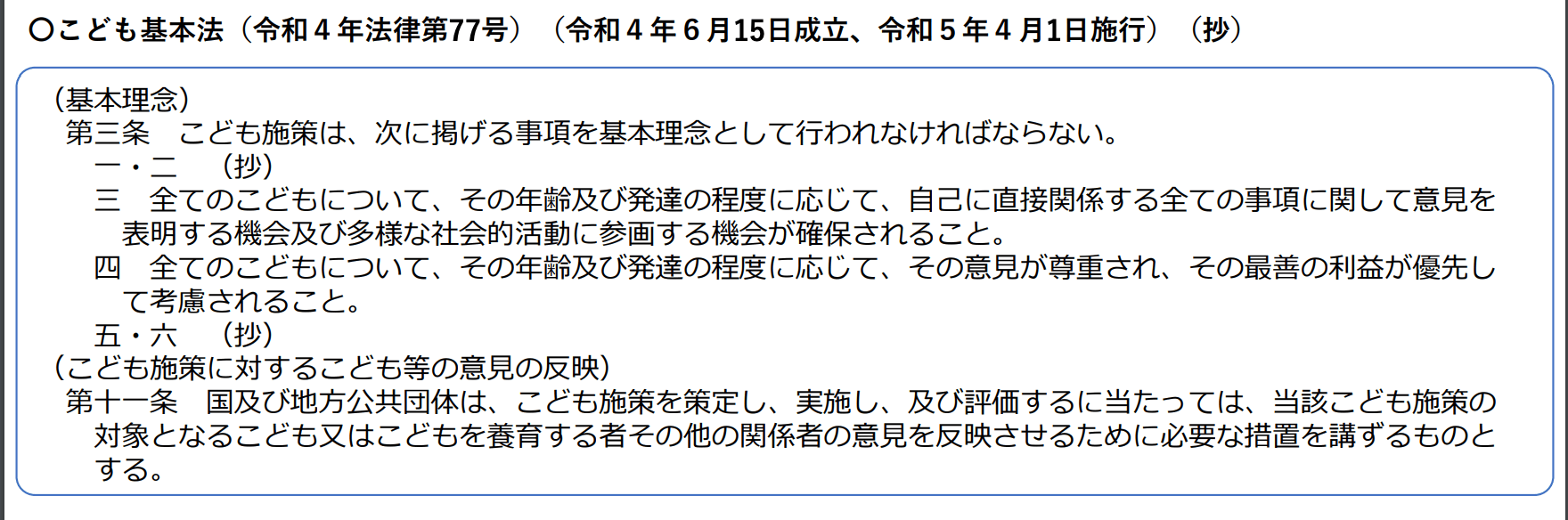

(4)運営員会への子どもの委員としての参加

中学生も訓練に参加が開始されたところであり、中学生らの委員としての参加の機会の確保もなされていくように助言をお願いします。

3,医療看護体制について

(1)感染症対策

「感染症対策チーム」が72時間以内に全24か所の防災拠点を回る対応をお願いします。

(2)聖路加国際病院

①非常用電源確保時間は、11日間ということであるが、確実に確保をお願いします。

②多量の患者が運ばれてくることを考えると、明石町船着き場からうまく患者が移送できるように手順の整備をお願いします。

(3)医療救護所

①必ず、医師が来れて各拠点に開設ができるようにお願いします。そのためには、その拠点に向かう医師を複数名配置させ、チームでその避難所を守るイメージで医師の配置をお願いします。

②できれば、医師だけではなく、歯科医師、薬剤師も配置されるとよりよいと考えます。

③災害時は、防災拠点に医療救護所が開設される胸、事前に周知をするようにお願いします。

軽傷は、医療救護所が対応し、できるだけ、聖路加国際病院に患者が集中しないように、準備をしていくようにお願いします。

④防災拠点には、地区担当保健師など配置をしておき、そこに避難するかたの一人一人の健康管理がなされるようにお願いします。その保健師が、医師に、避難者の体調を報告することで、健康状態の管理がスムーズになると考えます。

(4)定期内服薬の処方

避難者が、定期内服薬を切らすことのないように、薬剤の供給体制の整備をおねがします。

4、福祉避難所について

福祉施設が被災し、自らの施設の入所者対応で手一杯になり、開設できなくなることも想定して、準備をお願いします。

社会教育会館、保健所など確実に開設されるようにして、備えをすすめてください。

5、個別避難計画について

(1)全員への作成をぜひ、令和6年修正で達成をお願いします。

(2)個別避難計画フォーマットは、HPなどからダウンロードできるようにお願いします。

(3)災害時避難行動要支援者には、全員、まずは、個別避難計画のフォーマットを渡し、記載をするように促してください。一人で作成できないひとには、ケアマネージャーなどが支援して、作成するようにお願いします。

(4)安否確認

安否確認を、ICT技術を用い、瞬時に区が把握できるような仕組みの導入もお願いします。

障害者手帳、愛の手帳などで把握している情報を活用し、区が、災害時、手帳保持者の安否確認をすることもお願いします。

6,水食糧について

(1)極力、確保するようにお願いします。

災害時相互援助協定を結んだ自治隊からは、水食糧がすぐに来るように被災後速やかに支援要請を入れるようにお願いします。

(2)災害時給水ステーションの設置拡大

晴海3丁目から同5丁目あたりにも給水ステーションが作れないか検討をお願いします。

7、電源について

非常用電源の確保、そのための燃料の確保をよろしくお願いいたします。

8、災害時相互援助協定

(1)緊急支援の体制整備

緊急支援など含めた相互の援助がスムーズになされるように担当部署同士の顔の見える関係性の構築を、相互に防災訓練に参加するなどしながら体制づくりをお願いします。

(2)東根市との災害時相互援助協定の改正

他の4地区は、災害対策基本法を根拠に協定が締結されていますが、東根市は、協定締結の時期が早かった分、根拠が、友好都市であることによっています。

友好都市とともに、災害対策基本法の趣旨も織り込んだ改正の規定整備をされたほうがより確実な支援ができると考えますので、ご検討をお願いします。

(3)災害時相互防災協定の自治体からの物資の輸送は、依頼した区がなすことになり、災害時には、輸送手段をどうするかの計画も事前に作成をお願いします。

9,行政書士会など職能団体との協定締結

(1)行政書士会との協定締結をお願いします。

(2)その他、協定を締結すべき団体がないかの募集について

現在、医師会、弁護士会などとは、協定を締結していますが、震災時、連携すべき団体で協定がまだの団体があれば、その団体との協定締結をお願いします。

まずは、広く、協定の締結の必要性をアナウンスされ協定締結の方向で、募集をかけるのも手ではないかと考えます。

10、中央FM

総合防災訓練の際、実践的な訓練に中央FMも参加するとのことであり、期待をしています。

11、帰宅困難者対策

東京都の開設する一時滞在施設の収容人数を記載をお願いいたします。

12、説明する用語の追加

DMAT 災害派遣医療チーム

DHEAT災害時健康危機管理支援チーム

DWAT災害時派遣福祉チーム

など、用語の追加をお願いします。

13、防災教育

事前に、災害にあった際にどのような心理的な課題が生じるかを、それをPTSDにしないためにはどのようにするか、心のケアに関しても防災教育がなされることをお願いいたします。

以上