朝10時ころ、公民館に参集する奈良市阪原の富士講中。

講箱に「干時宝暦七年(1757)九月吉日・・・講中八人名 施主名」の墨書文字があることから250年以上も継承されてきた講中である。

当時からごく最近までは8軒の特定家「尾上、田中、中田、中、吉野、山本、阪本、立川」で代々営まれてきたが、今では7軒になったようだ。

講中は阪原に在住する7人。

先代から引き継ぐ一子相伝の富士講には30歳代の若者もおられる。

7人の内訳は門出垣内の3人、北出の2人(かつて3人)、中村の2人だ。

講中が保存する古文書に「安政六年(1859)七月□□ 富士講仲箱入□残覚附帳 坂原寺講中」がある。

ただ、江戸時代を残す年代期は表紙だけであって、中身の綴りは明治時代以降である。

昭和の時代には富士山に3度も登って浅間神社に参ったと云う。

その行程は詳細に書き残されていた。

参集した講中、しばらくはお茶をすすって公民館で村のことなどを話していた。

かつては前夜に泊りでお籠りをしていたそうだ。

夕方に集まって夜食を摂って、ひと晩過ごしたと云う身を清めのお籠りである。

その晩はお酒を飲んで歓談していたと話す。

家から持ってきた布団や枕もあった。

ひと晩ずっと起きているわけではなく就寝していたそうだ。

ひと晩寝て朝起きる。

朝食はヒヤゴハンで炊いたアズキガユだった。

前夜に食べ残したカマボコや缶詰めも食べていた。

朝・昼のおかずはナスビ、カボチャ、タマネギを入れたごちゃ混ぜ料理。

それは「たいたん」と呼ぶ煮もの料理だったと話す婦人たち。

これまでは男性だけの集まり。

炊事もしていたが、今では講中当番の婦人がお手伝いをするようにしたと云う。

数年前までは2段に盛ったお重もあった。

家の料理を詰めたお重だったと云う。

時間ともなれば、木綿の白襦袢に着替える講中。

装束の腰紐は藁縄だ。

履物は自作の草鞋と決まっていたが、数年前に雪駄でも構わないということになった。

が、この年は一人の講中は草鞋を履いていた。

30年前に記録された史料によれば、草鞋は毎年新しく作っていたようだ。

作り置きをしていた人もおられた。

いざ、出発するというときに草鞋がないことに気がつかれた人。

大慌てで邑地にある店まで行って買ってきたこともあると云う。

草鞋を毎年作っていたのは、3度の水行を終えて鼻緒を切って川に流すからであるが、今ではそうした行為はしなくなった。

下着はふんどし姿であったようだが、今では普段の下着を見につけている。

かつては日の出とともに参っていた。

この年は11時ころに出発した。

出発する際に初めの儀式が行われる。

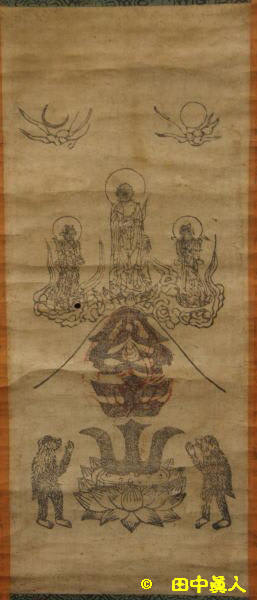

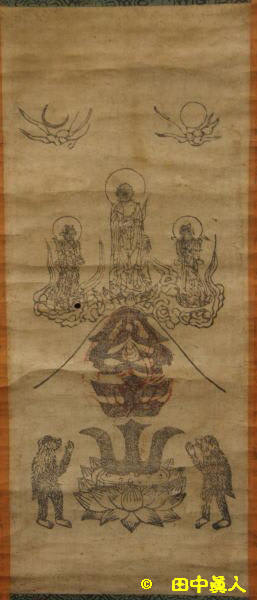

斎壇を設えた後ろに掲げた掛軸の中央に「富士山」の文字がある。

光背は富士山であろう。

その上に描かれた地蔵菩薩立像。

左右には菩薩のような仏画を描かれている。

来迎阿弥陀尊であろうか。

下部に猿のような獣が2体ある掛軸は「富士山牛玉」と思われる。

「浅間神社」の文字があるやや丸みを帯びた三角形のご神体石も祭壇に置く。

水行の数取り数珠も置いてローソクに火を灯した。

講中一同が並んで、導師は前に座る。

ご真言の「ウ(オ)ンタラタカマーノ マクサンバン(ー)ダー サラサラセンダン(ー)バー(カ) シャータヤ ソワカ(ヤ)」を5回唱える。※( )内は残された史料に基づき補足する。

真言を唱えたら、草鞋や雪駄を履いて白砂川の祭場に向かう。

当番の人はご神体の「浅間神社」石を抱えている。

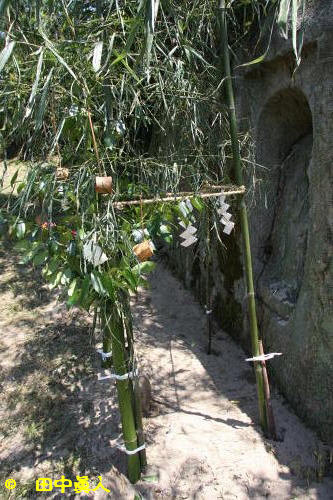

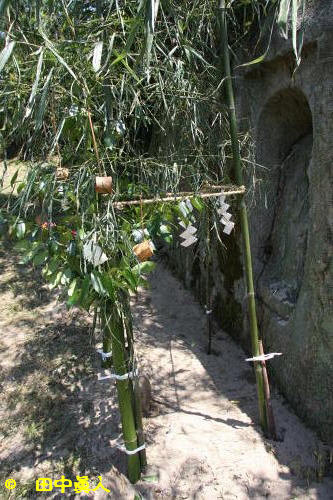

到着すればご神体を忌竹内に納めて手を合わせる。

次に川へ下りて、柄杓で川の水を掬ってご神体に掛ける。

それから、忌竹周りを囲んで、「ウ(オ)ンタラタカマーノ マクサンバン(ー)ダー サラサラセンダン(ー)バー(カ) シャータヤ ソワカ(ヤ)」を5回唱える。

これより始まるのが水行。

足元を川に浸けて始まった。

「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と声をかけながら川の水を柄杓で汲んで前方川面に投げるような感じで水を飛ばす。

「やっー」のときには、勢いをつけて遠くまで水を飛ばす。

この作法を八回繰り返す。

導師が手にもつ黒い数珠の数取りは八珠ずらし。

およそ3分間に亘って行われる水行の作法だ。

以前は一旦終えて公民館に戻って小休止。

再び川にやってきて水行をしていたが、今では戻ることなく続けて2回目の水行が行われる。

再び忌竹周りを囲んでご真言を5回唱える。

先ほどと同じように川に浸かって「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と云いながら川水を川面に飛ばす。

2回目のときも同じ作法で八回繰り返す。

再び忌竹に戻ってご真言を5回唱えて午前の作法を終えた。

水汲みをした柄杓は忌竹に引っかけて吊るすような形にして祭場を去っていった。

この後の会食は撮影禁。

この場を離れて思い出した柳生下町の土用垢離。

サバの缶詰めが神饌御供の一つにあったことである。

阪原の缶詰めもサバ缶であったかも知れない。

(H26. 7.26 EOS40D撮影)

講箱に「干時宝暦七年(1757)九月吉日・・・講中八人名 施主名」の墨書文字があることから250年以上も継承されてきた講中である。

当時からごく最近までは8軒の特定家「尾上、田中、中田、中、吉野、山本、阪本、立川」で代々営まれてきたが、今では7軒になったようだ。

講中は阪原に在住する7人。

先代から引き継ぐ一子相伝の富士講には30歳代の若者もおられる。

7人の内訳は門出垣内の3人、北出の2人(かつて3人)、中村の2人だ。

講中が保存する古文書に「安政六年(1859)七月□□ 富士講仲箱入□残覚附帳 坂原寺講中」がある。

ただ、江戸時代を残す年代期は表紙だけであって、中身の綴りは明治時代以降である。

昭和の時代には富士山に3度も登って浅間神社に参ったと云う。

その行程は詳細に書き残されていた。

参集した講中、しばらくはお茶をすすって公民館で村のことなどを話していた。

かつては前夜に泊りでお籠りをしていたそうだ。

夕方に集まって夜食を摂って、ひと晩過ごしたと云う身を清めのお籠りである。

その晩はお酒を飲んで歓談していたと話す。

家から持ってきた布団や枕もあった。

ひと晩ずっと起きているわけではなく就寝していたそうだ。

ひと晩寝て朝起きる。

朝食はヒヤゴハンで炊いたアズキガユだった。

前夜に食べ残したカマボコや缶詰めも食べていた。

朝・昼のおかずはナスビ、カボチャ、タマネギを入れたごちゃ混ぜ料理。

それは「たいたん」と呼ぶ煮もの料理だったと話す婦人たち。

これまでは男性だけの集まり。

炊事もしていたが、今では講中当番の婦人がお手伝いをするようにしたと云う。

数年前までは2段に盛ったお重もあった。

家の料理を詰めたお重だったと云う。

時間ともなれば、木綿の白襦袢に着替える講中。

装束の腰紐は藁縄だ。

履物は自作の草鞋と決まっていたが、数年前に雪駄でも構わないということになった。

が、この年は一人の講中は草鞋を履いていた。

30年前に記録された史料によれば、草鞋は毎年新しく作っていたようだ。

作り置きをしていた人もおられた。

いざ、出発するというときに草鞋がないことに気がつかれた人。

大慌てで邑地にある店まで行って買ってきたこともあると云う。

草鞋を毎年作っていたのは、3度の水行を終えて鼻緒を切って川に流すからであるが、今ではそうした行為はしなくなった。

下着はふんどし姿であったようだが、今では普段の下着を見につけている。

かつては日の出とともに参っていた。

この年は11時ころに出発した。

出発する際に初めの儀式が行われる。

斎壇を設えた後ろに掲げた掛軸の中央に「富士山」の文字がある。

光背は富士山であろう。

その上に描かれた地蔵菩薩立像。

左右には菩薩のような仏画を描かれている。

来迎阿弥陀尊であろうか。

下部に猿のような獣が2体ある掛軸は「富士山牛玉」と思われる。

「浅間神社」の文字があるやや丸みを帯びた三角形のご神体石も祭壇に置く。

水行の数取り数珠も置いてローソクに火を灯した。

講中一同が並んで、導師は前に座る。

ご真言の「ウ(オ)ンタラタカマーノ マクサンバン(ー)ダー サラサラセンダン(ー)バー(カ) シャータヤ ソワカ(ヤ)」を5回唱える。※( )内は残された史料に基づき補足する。

真言を唱えたら、草鞋や雪駄を履いて白砂川の祭場に向かう。

当番の人はご神体の「浅間神社」石を抱えている。

到着すればご神体を忌竹内に納めて手を合わせる。

次に川へ下りて、柄杓で川の水を掬ってご神体に掛ける。

それから、忌竹周りを囲んで、「ウ(オ)ンタラタカマーノ マクサンバン(ー)ダー サラサラセンダン(ー)バー(カ) シャータヤ ソワカ(ヤ)」を5回唱える。

これより始まるのが水行。

足元を川に浸けて始まった。

「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と声をかけながら川の水を柄杓で汲んで前方川面に投げるような感じで水を飛ばす。

「やっー」のときには、勢いをつけて遠くまで水を飛ばす。

この作法を八回繰り返す。

導師が手にもつ黒い数珠の数取りは八珠ずらし。

およそ3分間に亘って行われる水行の作法だ。

以前は一旦終えて公民館に戻って小休止。

再び川にやってきて水行をしていたが、今では戻ることなく続けて2回目の水行が行われる。

再び忌竹周りを囲んでご真言を5回唱える。

先ほどと同じように川に浸かって「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と云いながら川水を川面に飛ばす。

2回目のときも同じ作法で八回繰り返す。

再び忌竹に戻ってご真言を5回唱えて午前の作法を終えた。

水汲みをした柄杓は忌竹に引っかけて吊るすような形にして祭場を去っていった。

この後の会食は撮影禁。

この場を離れて思い出した柳生下町の土用垢離。

サバの缶詰めが神饌御供の一つにあったことである。

阪原の缶詰めもサバ缶であったかも知れない。

(H26. 7.26 EOS40D撮影)