もくもくと白い雲が山の稜線から顔をみせてきた。

そのまま成長するのかと思っていたが、すっと消えた。

入道雲になりそこねたのか、それとも幻影だったのか。

夏の景観の入道雲を捉えたくて期待してはいるもののなかなか遭遇しない。

午前中は岩陰で肉彫りが見えにくかった北出来迎阿弥陀磨崖仏。

午後はうってかわって彫り込まれた石仏に陽があたっていた。

午後の部は16時ころから行われた阪原の富士講。

昼寝を済ませて一旦帰宅した講中は再び公民館に参集していた。

帰宅した際は普段着姿だったが水行は白装束。

公民館で着替えて斎場に向かう。

午前の部と同じように忌竹の廻りを囲ってご真言を5回唱える。

3度目の水行の撮影位置は講中のほぼ背中から。

ここはついさっきまでマムシがいた場所である。

マムシは小さなトノサマガエルを飲み込んでいた。

脚がマムシの口からはみ出していた。

満腹であっても危険なマムシに近寄ることは避けたい。

午前と同じように川に浸かって「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と声を掛けながら川水を川面に飛ばす人もおれば、水辺際にある岩に乗ってかける人もいる。

午前中とは違う位置で水行作法である。

水行を終えた講中の一人。

川から上がって岩に登ろうとした際に滑って体勢を崩された。

身体ごと川にドブンである。

雪駄は底面が滑りやすく「こういうことになりますんや」ということだが、決定的写真は・・・ない。

川面にはハグロトンボが飛び交っていた。

生息はわりあい多いようだ。

こうして3度目の水行を終えた講中はこれで終わることなく、柄杓にいっぱいの川水を汲んで長尾神社に向かっていく。

数年前までの水行。

終えたときには草鞋の鼻緒を切って川に流したそうだ。

午後の部に参集された講中は6人。

一人は役所の仕事の関係もあってやむなく断念された。

先頭を歩いていく講中は唯一草鞋を履いていた。

長尾神社へ向かう道は村の里道。

急坂な里道を歩く。

この日の最高気温は36.8度。

立っているだけでも汗が流れ落ちる日である。

そこより数百メートル先にあった井戸。

この場所がかつて水を汲んでいたといいます谷脇だそうだ。

「高台であるのになんで井戸に水が湧くのが不思議だ」と云う。

水行場より250メートルも歩けば長尾神社に辿りつくのだが、急坂な道ではけっこうな体力を要する。

長尾神社の鳥居を潜って本殿に向かっていく。

本殿は春日大社の本殿を遷した社殿になるそうだ。

着いた順に柄杓の水を少し垂らして手を合わせる。

八幡社、愛宕社、天照皇大神宮社、御霊社、戸隠社、厳島社、五穀社、白山比社、金刀比羅社、稲荷社、愛宕石塔、八王子社、天照皇太宮石塔、恵比須社などそれぞれの神さんにも水を垂らして参る。

こうした行為は柳生にも上深川にも見られない阪原特有の在り方である。

それにしても柄杓に入る水量はそれほど多くない。

しかも歩いている途中で少しずつ減っていくと云う。

零したのではなく、竹筒柄杓の隙間から抜けていくのだと云うのだが、それぞれの神さんに分けるぐらいの量が残っているのは、なんらかの技があるのでは、と思った。

氏神さんに参ったあとは公民館に戻ってくる。

講中の作法は神社参拝で終わることなく、川で掬っておいた水を持参したボトルに入れていくのだ。

講中は群がるような感じで水器に集まる。

講中が持参したポットとかボトルに柄杓で掬って入れ合う。

この時点の水は普通の川の水。

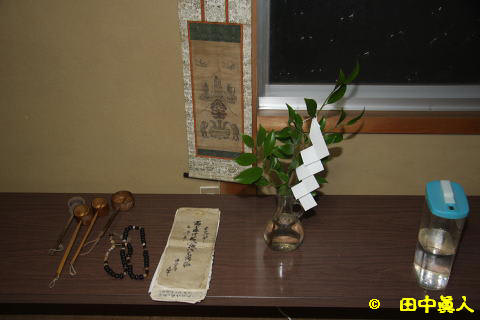

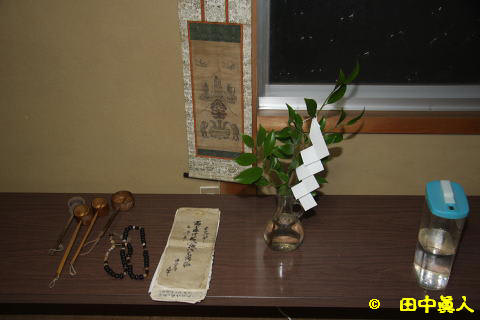

富士山の掛軸を掛けた斎壇に供え、ご真言を5回唱える。

こうして川の水は「ご神水」に転じたのである。

ありがたいご神水は家に持ち帰り、おかいさん(粥)を炊いて美味しく食べると云って解散した。

これもまた、阪原特有の在り方である。

しばらく歓談してこの日の水行を終えた講中は講箱等を次の当番の人に引き継がれる。

特に儀式もなく、この日のことを講帳に記載して引き継ぐそうだ。

(H26. 7.26 EOS40D撮影)

そのまま成長するのかと思っていたが、すっと消えた。

入道雲になりそこねたのか、それとも幻影だったのか。

夏の景観の入道雲を捉えたくて期待してはいるもののなかなか遭遇しない。

午前中は岩陰で肉彫りが見えにくかった北出来迎阿弥陀磨崖仏。

午後はうってかわって彫り込まれた石仏に陽があたっていた。

午後の部は16時ころから行われた阪原の富士講。

昼寝を済ませて一旦帰宅した講中は再び公民館に参集していた。

帰宅した際は普段着姿だったが水行は白装束。

公民館で着替えて斎場に向かう。

午前の部と同じように忌竹の廻りを囲ってご真言を5回唱える。

3度目の水行の撮影位置は講中のほぼ背中から。

ここはついさっきまでマムシがいた場所である。

マムシは小さなトノサマガエルを飲み込んでいた。

脚がマムシの口からはみ出していた。

満腹であっても危険なマムシに近寄ることは避けたい。

午前と同じように川に浸かって「ひー、ふー、みー、よー、いーっ、むー、なな、やっー」と声を掛けながら川水を川面に飛ばす人もおれば、水辺際にある岩に乗ってかける人もいる。

午前中とは違う位置で水行作法である。

水行を終えた講中の一人。

川から上がって岩に登ろうとした際に滑って体勢を崩された。

身体ごと川にドブンである。

雪駄は底面が滑りやすく「こういうことになりますんや」ということだが、決定的写真は・・・ない。

川面にはハグロトンボが飛び交っていた。

生息はわりあい多いようだ。

こうして3度目の水行を終えた講中はこれで終わることなく、柄杓にいっぱいの川水を汲んで長尾神社に向かっていく。

数年前までの水行。

終えたときには草鞋の鼻緒を切って川に流したそうだ。

午後の部に参集された講中は6人。

一人は役所の仕事の関係もあってやむなく断念された。

先頭を歩いていく講中は唯一草鞋を履いていた。

長尾神社へ向かう道は村の里道。

急坂な里道を歩く。

この日の最高気温は36.8度。

立っているだけでも汗が流れ落ちる日である。

そこより数百メートル先にあった井戸。

この場所がかつて水を汲んでいたといいます谷脇だそうだ。

「高台であるのになんで井戸に水が湧くのが不思議だ」と云う。

水行場より250メートルも歩けば長尾神社に辿りつくのだが、急坂な道ではけっこうな体力を要する。

長尾神社の鳥居を潜って本殿に向かっていく。

本殿は春日大社の本殿を遷した社殿になるそうだ。

着いた順に柄杓の水を少し垂らして手を合わせる。

八幡社、愛宕社、天照皇大神宮社、御霊社、戸隠社、厳島社、五穀社、白山比社、金刀比羅社、稲荷社、愛宕石塔、八王子社、天照皇太宮石塔、恵比須社などそれぞれの神さんにも水を垂らして参る。

こうした行為は柳生にも上深川にも見られない阪原特有の在り方である。

それにしても柄杓に入る水量はそれほど多くない。

しかも歩いている途中で少しずつ減っていくと云う。

零したのではなく、竹筒柄杓の隙間から抜けていくのだと云うのだが、それぞれの神さんに分けるぐらいの量が残っているのは、なんらかの技があるのでは、と思った。

氏神さんに参ったあとは公民館に戻ってくる。

講中の作法は神社参拝で終わることなく、川で掬っておいた水を持参したボトルに入れていくのだ。

講中は群がるような感じで水器に集まる。

講中が持参したポットとかボトルに柄杓で掬って入れ合う。

この時点の水は普通の川の水。

富士山の掛軸を掛けた斎壇に供え、ご真言を5回唱える。

こうして川の水は「ご神水」に転じたのである。

ありがたいご神水は家に持ち帰り、おかいさん(粥)を炊いて美味しく食べると云って解散した。

これもまた、阪原特有の在り方である。

しばらく歓談してこの日の水行を終えた講中は講箱等を次の当番の人に引き継がれる。

特に儀式もなく、この日のことを講帳に記載して引き継ぐそうだ。

(H26. 7.26 EOS40D撮影)