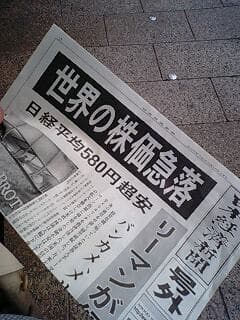

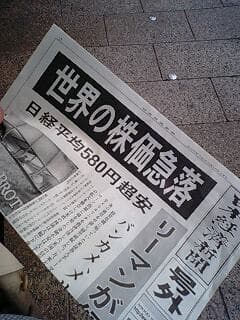

液晶画面がひび割れてしまったデジタルカメラ、購入店経由で修理を依頼すると何かと時間がかかりそうなので、東銀座にあるリコーのサービスセンターへ持って行く。これが大正解だった。保証期間内とはいえ、こちらの不注意による破損だから、当然、有料(一万円程度か)だと思っていたら、なんと無料で修理してもらえることになった。「落下」ではなく「圧迫」(鞄の中で)による破損というところを考慮してもらえたのだろうか。しかも即日修理いたしますとのこと。す、すごい。待ち時間は3時間ほど。では、近くで映画を一本観てから戻ってきますと答えて、サービスセンターを出た。数寄屋橋の交差点近くの路上で日経新聞の号外が配られていた。

丸の内プラゼールで滝田洋二郎監督の『おくりびと』を観た。世間の目がベネチアに集まっている間に、モントリオール世界映画祭でグランプリを受賞した作品である。午後1時からの回だったが、ほぼ満席だった。納棺師という職業をとりあげた作品である。私は父が亡くなったときにそうした職業の人を目の前で初めて見た。父は自宅で亡くなったのだが、葬儀社が手配した男女二人組がやってきて、遺体を清浄し、髭などを剃り、白装束を着せ・・・といった一連の処置を粛々としてくれた。宗教的なものと衛生学的なものとが結びついた印象だった。映画の中の納棺師(山崎努と本木雅弘)は、それよりももっと伝統的、いや、フォークロア的といってよいような様式化された身のこなしで、厳粛さがよりきわだっていた。納棺の儀式の場面は4回か5回出てきたが、私はそのたびに涙した。なぜか右の目の目尻からだけ涙がこぼれた(左の目も潤んだがこぼれるほどではなかった)。とくに感動的だったのは、初回の場面だ(山田辰雄演じる富樫家の喪主の妻の遺体を山崎演じる佐々木が処置する)。到着が5分遅れ、イライラした喪主が佐々木たちを怒鳴りつける。申し訳ありませんと深く頭を下げて、納棺の儀式を始める佐々木。遺影をじっくり見て、生前の彼女の美しさ、優しさを見事によみがえらせていく佐々木。それを見つめる遺族たち。娘たちは「お母さん」と呼びかけ、最初は腑抜けのようになっていた富樫も最後に妻の肩に手をやってその名を呼ぶ。玄関を出る佐々木たちを富樫が呼び止めて、ありがとうと礼をいい、干し柿を新聞紙に包んで渡す。本木演じる新米の小林、そして映画館の観客たちが、納棺師という職業の不思議な魅力に引き込まれる場面だ。映画館を出るときに購入したプログラムの中に、山崎努へのインタビューが載っていて、ここで彼はこんなことを言っている。

「山田はよかったです。感心したのはね、納棺のシーンで、お化粧するでしょ? そのとき、僕が、ご本人が使ってる口紅を持って来てください、と言う、そのときにね、彼、反応しないんですよ。4、5秒経って、やっとリアクションしたんですよ。あれには感心しました。ああいう風に悲しみに沈んでる奴が、そんな簡単に人の言うことに反応するわけがない。あいつ、どこでそういうのつかまえてきたのかな、と思ってね。いい演技でしたね。みんなああいう風にやってくれると良いんだけどね(笑)。」

その山田辰夫はインタビューの中でこう語っている。

「滝田監督と僕は高校時代の同級生で、卒業後も一緒に夜行列車で上京した仲です。その頃はお互いにこういう仕事をするなんて夢にも思ってなかったですけど、彼がどういう意識で映画に向い合っているかはよく知っていますし、僕にとっても単なる仕事仲間ではない特別な存在です。今回は衣装合わせのとき、監督が「こいつは相当に女房に惚れてたんだろうな」と、ぼそって漏らしました。僕も出番こそ少ないまでも「ここは死んだ女房と俺のシーンだぞ」と思っていましたし、現場でも「辰夫、ナリでいいぞ」と彼が言ってくれたので、割と自由にやらせてもらいましたね。ただ、自由演技があるのなら規定演技もあるわけで、それも含んで言っているのだろうということも、ちゃんと心がけたつもりです。」

今年度の日本アカデミー賞の助演男優賞は山崎努で決まりだと思うが(いろいろな団体の利害がからんでいるようだからそう簡単ではないのだろうが)、準助演男優賞というものがあれば(残念ながらそういう賞はない)、山田辰夫で決まりだろうと思う。この初回の納棺の儀式の場面があまりに見事なので、2回目以降の場面(だんだん仕事になれてゆく小林が行なう)はやや感動が薄れる。本木雅弘という俳優が美男であるために、儀式の美の方が前面に出て、悲しみが背景に退いてしまうのだ(でも、私の右目の目尻からはあいかわらず涙がこぼれる)。最後の納棺の儀式は小林が子供の頃に家族を捨てて家を出て行った父親の遺体に対して行なわれる。私はこの場面は少しくどいような気がした。サービス過剰なような気がした。私が監督なら、父親の死の知らせを受けて、行くか行くまいかで悩んだ末に、行くことを決意した小林が、身重の妻(広末涼子)と一緒に上等の棺桶を自動車に積んで早春の庄内平野を走っていく場面で終わりにしただろう。父親の遺品の中に、河原で父子が交換した石文(いしぶみ)があるだろうことは言わずもがなのことなのだから。

映画を観終わってから、サービスセンターへ戻り、修理の済んだカメラを受け取る。遅い昼食を銀座八丁目の「天國」でとり(かき揚げ丼)、「とらや」の喫茶室(虎屋菓寮)で冷やし汁粉を注文して映画のプログラムに目を通した。

「天國」のかき揚げ丼(リコーのサービスセンターへの感謝を込めて)

丸の内プラゼールで滝田洋二郎監督の『おくりびと』を観た。世間の目がベネチアに集まっている間に、モントリオール世界映画祭でグランプリを受賞した作品である。午後1時からの回だったが、ほぼ満席だった。納棺師という職業をとりあげた作品である。私は父が亡くなったときにそうした職業の人を目の前で初めて見た。父は自宅で亡くなったのだが、葬儀社が手配した男女二人組がやってきて、遺体を清浄し、髭などを剃り、白装束を着せ・・・といった一連の処置を粛々としてくれた。宗教的なものと衛生学的なものとが結びついた印象だった。映画の中の納棺師(山崎努と本木雅弘)は、それよりももっと伝統的、いや、フォークロア的といってよいような様式化された身のこなしで、厳粛さがよりきわだっていた。納棺の儀式の場面は4回か5回出てきたが、私はそのたびに涙した。なぜか右の目の目尻からだけ涙がこぼれた(左の目も潤んだがこぼれるほどではなかった)。とくに感動的だったのは、初回の場面だ(山田辰雄演じる富樫家の喪主の妻の遺体を山崎演じる佐々木が処置する)。到着が5分遅れ、イライラした喪主が佐々木たちを怒鳴りつける。申し訳ありませんと深く頭を下げて、納棺の儀式を始める佐々木。遺影をじっくり見て、生前の彼女の美しさ、優しさを見事によみがえらせていく佐々木。それを見つめる遺族たち。娘たちは「お母さん」と呼びかけ、最初は腑抜けのようになっていた富樫も最後に妻の肩に手をやってその名を呼ぶ。玄関を出る佐々木たちを富樫が呼び止めて、ありがとうと礼をいい、干し柿を新聞紙に包んで渡す。本木演じる新米の小林、そして映画館の観客たちが、納棺師という職業の不思議な魅力に引き込まれる場面だ。映画館を出るときに購入したプログラムの中に、山崎努へのインタビューが載っていて、ここで彼はこんなことを言っている。

「山田はよかったです。感心したのはね、納棺のシーンで、お化粧するでしょ? そのとき、僕が、ご本人が使ってる口紅を持って来てください、と言う、そのときにね、彼、反応しないんですよ。4、5秒経って、やっとリアクションしたんですよ。あれには感心しました。ああいう風に悲しみに沈んでる奴が、そんな簡単に人の言うことに反応するわけがない。あいつ、どこでそういうのつかまえてきたのかな、と思ってね。いい演技でしたね。みんなああいう風にやってくれると良いんだけどね(笑)。」

その山田辰夫はインタビューの中でこう語っている。

「滝田監督と僕は高校時代の同級生で、卒業後も一緒に夜行列車で上京した仲です。その頃はお互いにこういう仕事をするなんて夢にも思ってなかったですけど、彼がどういう意識で映画に向い合っているかはよく知っていますし、僕にとっても単なる仕事仲間ではない特別な存在です。今回は衣装合わせのとき、監督が「こいつは相当に女房に惚れてたんだろうな」と、ぼそって漏らしました。僕も出番こそ少ないまでも「ここは死んだ女房と俺のシーンだぞ」と思っていましたし、現場でも「辰夫、ナリでいいぞ」と彼が言ってくれたので、割と自由にやらせてもらいましたね。ただ、自由演技があるのなら規定演技もあるわけで、それも含んで言っているのだろうということも、ちゃんと心がけたつもりです。」

今年度の日本アカデミー賞の助演男優賞は山崎努で決まりだと思うが(いろいろな団体の利害がからんでいるようだからそう簡単ではないのだろうが)、準助演男優賞というものがあれば(残念ながらそういう賞はない)、山田辰夫で決まりだろうと思う。この初回の納棺の儀式の場面があまりに見事なので、2回目以降の場面(だんだん仕事になれてゆく小林が行なう)はやや感動が薄れる。本木雅弘という俳優が美男であるために、儀式の美の方が前面に出て、悲しみが背景に退いてしまうのだ(でも、私の右目の目尻からはあいかわらず涙がこぼれる)。最後の納棺の儀式は小林が子供の頃に家族を捨てて家を出て行った父親の遺体に対して行なわれる。私はこの場面は少しくどいような気がした。サービス過剰なような気がした。私が監督なら、父親の死の知らせを受けて、行くか行くまいかで悩んだ末に、行くことを決意した小林が、身重の妻(広末涼子)と一緒に上等の棺桶を自動車に積んで早春の庄内平野を走っていく場面で終わりにしただろう。父親の遺品の中に、河原で父子が交換した石文(いしぶみ)があるだろうことは言わずもがなのことなのだから。

映画を観終わってから、サービスセンターへ戻り、修理の済んだカメラを受け取る。遅い昼食を銀座八丁目の「天國」でとり(かき揚げ丼)、「とらや」の喫茶室(虎屋菓寮)で冷やし汁粉を注文して映画のプログラムに目を通した。

「天國」のかき揚げ丼(リコーのサービスセンターへの感謝を込めて)