7時、起床。玉子かけご飯の朝食。

この週末は茅野(長野県)にある高校時代の友人の別荘で過ごす予定であったのだが、私の都合で延期となった。なかなか忙中に閑ありとはいかないものである。

午前中は電話やメールで教務的仕事。そして来週の授業の準備。

午後、散歩に出る。天気はよいが、風が冷たい。「鈴文」で昼食。いつものランチのとんかつ定食(950円)ではなく、ワンランク上のとんかつ定食(1300円。符丁は「とん定」)を注文する。ランチのとんかつが150グラムであるのに対して、「とん定」のとんかつは200グラムである。この上に特製ロースカツ定食(2100円)があるが、300グラムのとんかつは、私には持て余す。最後の一切れまで美味しく食べようと思ったら「とん定」に留めておくのがよいと思う。まず塩とレモンで一切れ、次に醤油で一切れ、残りはとんかつソースと辛子で食べる。朝が軽かったこともあり、ペロリと平らげる。やっぱり旨い。ご馳走様でした。

家を出るときはこの後、東京都写真美術館にロベール・ドアノーの生誕百年記念写真展を観に行こうと思っていたのだが、風がどうにも冷たいので、遠出(というほどでもないが)はやめて、蒲田散歩に切り替える。ユザワヤの文具館で買物をして、「テラス・ドルチェ」でコーヒーを飲みながら日誌を書く。

4時頃に帰宅して、授業の準備。

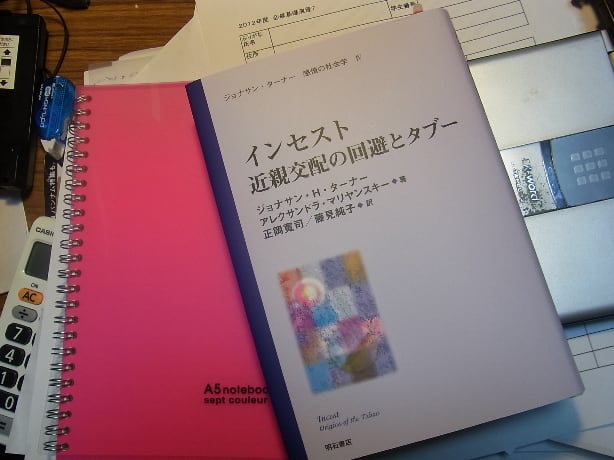

正岡先生から先生が最近訳されたジョナサン・ターナー、アレクサンドラ・マリヤンスキー『インセスト 近親交配の回避とタブー』(明石書房)をいただく。正岡先生は定年退職をされてから、ターナーの本の翻訳の仕事を続けておられる。それは「ジョナサン・ターナー 感情の社会学」シリーズと銘打たれて、明石書房から刊行中で、第1巻が『感情の起源』、第2巻が『社会という檻』、第3巻が『出会いの社会学』、そして第4巻が今回の『インセスト 近親交配の回避とタブー』である。シリーズは全5巻で、続く第5巻『感情の社会学』(仮題)で完結する予定である。ターナーは感情を重視した人間と社会の一般理論を志向するユニークでスケールの大きな社会学者である。第4回のテーマである「インセスト」は、人間が性的関係をもつ相手を意識の深いレベルで制御している現象であるが、これは人間の社会の組織化を考える場合、きわめて重要な現象である。人間の社会の謎を解くための鍵といってもよいかもしれない。「本書に寄せて」の中で、ロビン・フォックスはこんなエピソードを語っている。

「一九五〇年代はじめ、私はロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの学部学生(社会学専攻)であった。毎週一回の社会人類学の講義を聴講していたが、ある週の授業日―そう、その日のテーマはインセスト・タブー[近親相姦禁忌]であった―、先生から質問されたわたしは、内婚と社会結合の拡張について、暗記していた社会学教科書の知識をひけらかしていた。モーリス・フリードマン先生―中国の親族組織に関してつとに著名な権威者であり、また後にオックスフォード大学の人類学教授に就任した―は、教科書を受け売りしているわたしの発言にうんざりしたにちがいない。ついにわたしの発言を遮り、そして「われわれはなぜ、家族のなかで誰とも自由に性的関係をもてないのか、どうして自分の家族でない他人と結婚しなければならないのか」とわたしに問い返した。わたしはびっくり仰天した。これに懲りたわたしは、それ以後、社会学的常識から抜けでて生涯にわたる知的冒険の航海に船出したのだった。」(17-18頁)

当たり前のこと、自明なこと、常識・・・そういうものを改めて問い直すことが社会学の勉強の出発点であるが、社会学そのものの中にも常識がある。常識から抜け出たつもりで、社会学的常識の中に取り込まれるというのは勉強家によくあるパターンである。このエピソードは、一般的常識から離脱した青年が、その後で、さらなる離脱に踏み出した瞬間について語ったものである。