渡辺真也『ユーラシアを探して ヨーゼフ・ボイスとナムジュン・パイク』(三元社、2020年)。

ヨーゼフ・ボイスについて書かれた日本語の本はさほど多くない。過去の一時期に注目が集まったことを除けば、日本でのボイス人気は必ずしも高くない。それは、表現手段がタブローなどではなく、またインスタレーションにとどまらず、アクションそのものであったからかもしれない。またそのアクションも一貫した明確なものではなく、ああ言えばこう言うような分裂したものであったからかもしれない。

だが、この人のアート=思想=アクションは、環境やグローバリズムや血塗られた歴史とどう折り合いをつけるべきかという課題が変貌している今、さらに重要性を増している。

本書からわかるのは、ボイスが、ナチズムという歴史、神話的なもの、ユーラシア的なものにずっと複眼的な視線を向けていたことだ。そのフィルターは、かれが幼少時を過ごしたクレーフェの白鳥城のシンボルであったり(>>リンク)、ウサギという血と肉を持つ生き物であったり、かつてヨーロッパにも版図を拡げたモンゴル帝国であったりした。いずれも正確な検証を経たものではなく、幻視である。

かれがフェルトや獣の脂肪を使ったこともそれと無関係ではなかった。包み込むこと、覆い隠すこと、全体性を持つものとして、アートには不似合いな固くないマテリアルを選んだのだ。

ナムジュン・パイクはボイスとのコラボレーションをさまざまに行った。ロサンゼルスのThe Broadにはこのふたりがジョージ・マチューナスに捧げて1978年に行ったピアノデュオの記録が残されているが(>>リンク)、それも成果のひとつだった。

だが、ふたりのアートを通じた視線は当然違っていた。過去の血塗られた歴史への視線という点にでは、自身の父親が事業を通じて日本の植民地支配に協力していたことへの意識が挙げられている。ナチズムへの視線をあくまで幻視を通じて別の形で提示しようとしたボイスよりも、直接的なものに思える。

そして特筆すべきことは、歴史的な断絶、知識の断絶を克服するものとして、情報やデータをこそ最重視した「エレクトリック・スーパーハイウェイ」が考えられたということであった。パイクにとってのユーラシアはこれであり、かれのアート作品として有名なモニター類はその端子なのだった。パイクのヴィジョンはゴア~クリントンの政治的な力(あるいは剽窃)を経て、いまのインターネット時代につながっている。

●ヨーゼフ・ボイス

クレーフェのエフェリン・ホーファーとヨーゼフ・ボイス

1984年のヨーゼフ・ボイスの来日映像

アンドレス・ファイエル『ヨーゼフ・ボイスは挑発する』

ミヒャエル・エンデ+ヨーゼフ・ボイス『芸術と政治をめぐる対話』

ケルンのルートヴィヒ美術館とヴァルラーフ・リヒャルツ美術館

ロサンゼルスのMOCAとThe Broad

ベルリンのキーファーとボイス

MOMAのジグマー・ポルケ回顧展、ジャスパー・ジョーンズの新作、常設展ペーター・コヴァルト+ローレンス・プティ・ジューヴェ『Off The Road』

ペーター・コヴァルトのソロ、デュオ

●ナムジュン・パイク

1984年のヨーゼフ・ボイスの来日映像

ロサンゼルスのMOCAとThe Broad

ペーター・コヴァルト+ローレンス・プティ・ジューヴェ『Off The Road』

ホイットニー美術館の「America is Hard to See」展

座・高円寺(2020/3/8)。

Taketeru Kudo 工藤丈輝 (舞踏)

Eiichi Hayashi 林栄一 (as)

Akira Sotoyama 外山明 (ds)

場内の奥には天蓋付のベッドのような、あるいは鳥の巣のようなものが置かれ、中に死へと近づくミイラのようでも赤子のようでもある舞踏家が座っている。かれはそこから新たな生命を得て、あらためて死にながら生きる。力が頂点に達したときの動きは凄まじく速い。だが運命のごとき風船が頭上に迫り、かれは自ら斧でそれを破裂させる。降ってくるのは芥ばかり。それらを食べ、のたうち、狂う。そしてまたしても何者かに束縛されるように巣に戻ってゆき、巣を破壊する。

林栄一のアルトは地獄も生命も、表も裏も、抉るように往還する。外山さんのパルスが舞踏を励起する力も素晴らしく、いつもよりバスドラを含め低音を強調して舞踏とシンクロしていた。最後は「ナーダム」へと突入した。

●林栄一

渋大祭@川崎市東扇島東公園(2019年)

<浅川マキに逢う>ライブ&上映会@西荻窪CLOPCLOP(2017年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2017年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年)

林栄一+小埜涼子『Beyond the Dual 2』(2014-15年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2011年)

カーラ・ブレイ+スティーヴ・スワロウ『DUETS』、渋谷毅オーケストラ

早川岳晴『kowloon』(2002年)

往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999-2000年)

高瀬アキ『Oriental Express』(1994年)

●外山明

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2020年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2019年)

渋大祭@川崎市東扇島東公園(2019年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2019年)

ヨアヒム・バーデンホルスト+シセル・ヴェラ・ペテルセン+細井徳太郎@下北沢Apollo、+外山明+大上流一@不動前Permian(2019年)

藤原大輔『Comala』(2018年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2018年)

西島芳 trio SONONI@下北沢Apollo(2018年)

松風鉱一カルテット@西荻窪Clop Clop(2018年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2018年)

西島芳 trio SONONI@下北沢Apollo(2018年)

齋藤徹+喜多直毅+外山明@cooljojo(2018年)

Shield Reflection@Ftarri(2017年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2017年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その3)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その2)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2016年その1)

『SONONI, Laetitia Benat』(2016年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2016年)

渋谷毅+市野元彦+外山明『Childhood』(2015年)

松風鉱一カルテット+石田幹雄@新宿ピットイン(2015年)

纐纈雅代『Band of Eden』(2015年)

渋谷毅エッセンシャル・エリントン@新宿ピットイン(2015年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2014年)

纐纈雅代 Band of Eden @新宿ピットイン(2013年)

松風鉱一カルテット@新宿ピットイン(2012年)

渋谷毅オーケストラ@新宿ピットイン(2011年)

松風鉱一カルテット、ズミクロン50mm/f2(2007年)

原みどりとワンダー5『恋☆さざなみ慕情』(2006年)

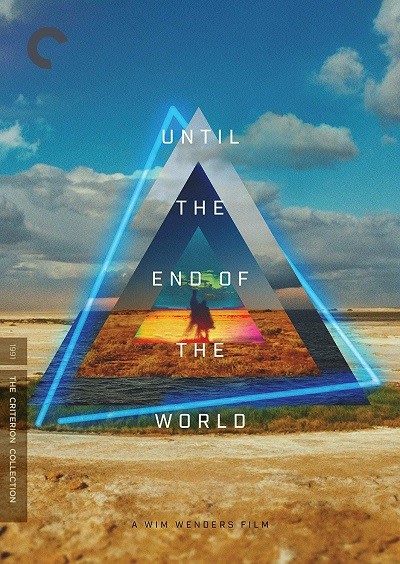

ヴィム・ヴェンダース『夢の崖てまでも』(1991年)を観る。

公開当時観なかったのは、きっと、①豪華キャストがイヤ、②長いのがイヤ、③映画好きの友人が褒めていた、④サム・ニールが好みじゃなかった、くらいのしょうもない理由なのだが、その後観ようにもなかなか機会がなかった。今般クリテリオン版DVDが出たと知り入手したのだが、長さは公開時の158分の倍近い287分。ほとんど5時間である。そんなわけで、蜜柑やコーヒーを取りに立ったり、ときどきメールの返事をしたり、挿入曲をshazamでチェックしたりしながらゆっくりと観た。

実は厳かなほど壮大な物語を想像していた。たしかに壮大ではあるのだが、ジャン・ルノワールがそうだったように、それは隙間だらけで自由に満ちている。脈絡なくベルリンや北京や東京や南オーストラリアを旅するし、登場人物は大きな物語の一部というよりもあまりにも奇妙にそこに佇んでいる。

この居心地の悪さなど関係なく奇妙な人物がいるという点は、たぶんヴェンダース映画の特徴でもあった(『さすらい』、『まわり道』、『アメリカの友人』、『アメリカ、家族のいる風景』、思い出そうとしたらほとんどそうじゃないかと気がつく)。豪華キャストだってその意味で奇妙だ。そして隙間だらけのアナログなICTツールも同様に古びない。

悪夢のような世界で束縛から不器用に逃れ、自由と生命を求める人たちは、どうしたって奇妙なものに違いない。早く観ておくべきだったが、いま観てもいまの映画だった。

●ヴィム・ヴェンダース

ヴィム・ヴェンダース『世界の涯ての鼓動』

ヴィム・ヴェンダース『パレルモ・シューティング』

ヴィム・ヴェンダース『ランド・オブ・プレンティ』、『アメリカ、家族のいる風景』

ヴィム・ヴェンダース『ミリオンダラー・ホテル』

ヴィム・ヴェンダース『ベルリン・天使の詩』

東京都現代美術館にて、ダムタイプの個展。

会場に入っていきなり目にするものは「PlayBack」と題されたたくさんのターンテーブルだ。各々に白い半透明のレコード盤が乗せられており、自動的に針が落とされ、光が点灯し、またもとに戻る。しかし音はそのパターンと整合して出ているのかどうか判然としない。どこから聴こえるのかさえはっきりしない。

展示の後ろの方で、古い「PlayBack」の映像が流されており、作品の完成度がかなり高まったことがわかる。当初作品がシグナリングのあやうさに焦点をあてていたのだとすると、今回の展示作品は、プロセシングのあやうさ、あるいは認知のすり替えに踏み込んでいるように思える。すなわち、こちらは認知しているつもりでいて、目の前の動くものに投影していただけなのだった。あるいは単なるフェティシズムに近いものに過ぎない。

「MEMORANDUM OR VOYAGE」においては、大きな画面上の小さな光の点にしか視えないものが、近くで凝視すると、<Drop Me>だとか<At Once>だとかいった言葉だと気付く。そしてそれにより、すべての言葉は呪いに他ならないと感じさせてくれる。

そのような抽出、また、シグナリング。「pH」のスキャニング、「PlayBack」のプロセシング。脳のある部分に信号を送ることによる認知のどこまでが脳の誤作動かどうかわからなくなってくるおもしろさがあった。

四方田犬彦『ブルース・リー 李小龍の栄光と孤独』(ちくま文庫、原著2005年)。

李小龍はどこにも帰属できない人だった。香港ではドイツ人の血が混じっているからという理由で功夫道場への入門を取り消されかけ、ハリウッドではあまりに中国人らしく見えるという理由で活躍できなかった。

そのことと関係するのだろうか、かれが開拓した功夫の世界は、脳と各器官という権力構造から身体を解放するところに理想を求めた。それはドゥルーズ=ガタリのいう「器官なき身体」と「プラトー」の概念に極めて近いという指摘には納得させられるものがある。

かれにとっての香港とは、多くの映画人が描いたような中国大陸との関わりには無縁だった。その点において、マイケル・ホイの『Mr. Boo!』シリーズとの比較がなされていて興味深い。かれは海を視ていたディアスポラだったのだ。そしてそれゆえのナショナリズムであり、また、アメリカやパレスチナにおいて異議申し立てを行うエスニック集団・マイノリティ集団が李小龍のフィルムにシンパシーを抱いたこともわかる。

じつにすぐれた評伝だ。

●参照

四方田犬彦『ニューヨークより不思議』

四方田犬彦『マルクスの三つの顔』

四方田犬彦・晏[女尼]編『ポスト満洲映画論』

四方田犬彦『ソウルの風景』

四方田犬彦『星とともに走る』

ブルース・リー『ドラゴンへの道』『死亡遊戯』『死亡の塔』

ロバート・クローズ『燃えよドラゴン』

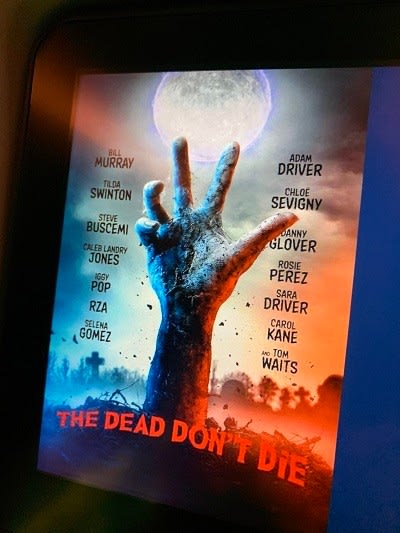

アメリカからの帰国便で、ジム・ジャームッシュ『The Dead Don't Die』(2019年)(英語字幕版)を観る。

ジャームッシュの新作はゾンビ映画である。ネタバレは避けるが、バレたところでこの面白さは減ることはない。パロディも散見されるが、お約束でみんな笑う類のものである。

なにしろ変人万歳だ。そして言葉が世界の隙間に奇妙に入り込むことの力を、ジャームッシュは信じているに違いない。『リミッツ・オブ・コントロール』において、変な者たちがミッションの遂行にあたって最後に付けるのは「by any chance?」だった(いちいち笑ってしまう)。『パターソン』だって言葉の力を全面的に信じた映画だ。

最初のゾンビの事件が起きる。最初に調べた警官は慄いて「Wild animal? Or several wild animals?」と訊くともなく呟く。次の警官も現場を視た後に「Wild animal? Or several wild animals?」、それに対して最初の警官「That's exatly what I said!」とツッコむ。そして三番目の警官も。笑ってしまって脇腹が痛い。

しかしこれは符丁的面白さだけではなく、世界のメタフィクション化とも関係していることがわかってくるのだった。

傑作。日本公開されたらまた観たい。(トム・ウェイツがまた良いのだ。)

●ジム・ジャームッシュ

ジム・ジャームッシュ『パターソン』(2016年)

ジム・ジャームッシュ『リミッツ・オブ・コントロール』(2009年)

ジム・ジャームッシュ『コーヒー&シガレッツ』(2003年)

所用で福岡に行ったついでに、好きな福岡アジア美術館を一回り。もちろん普段馴染みの薄いアーティストが多く、発見があって面白い。

バングラデシュのカジ・ギャスディンによる「夜の物語」には惹かれた。澄みきった夜空の星々ではない。草やウンコやガソリンの匂いがする空気、動物と植物と人がいる濁りの空間における光。光ではなく汁かもしれない。こんな表現があるのか。

台湾のキャンディ・バードによるポップな旅絵日記のような作品。旅行者の感性や「出逢い」ばかりを重視した私語りと何が違うのか?いや違わないし、それでも/それゆえ、アートになりうるということではないかと思えた。

大御所・蔡國強の火薬アート。なんども観ているからか、時間が経ったからか、ますますワビサビ感が強くなってきた。

「アジアの肉体派」というテーマでは、映画ポスターやマッチョな肉体を誇示した作品などいろいろ。面白いなと思ったのは、中国の大躍進政策時代のプロパガンダ絵画だ。わたしは中国のプロパガンダ映画もわりと好きでいくつかDVDを集めて観たのだが、いずれに登場する共産党の若者も、とても爽やかで、言動がきびきびとしている。つまり、共産党をナチスと重ねるつもりは毛頭ないのだが、モーメントとして、健全な肉体を異常なほど重視することは似ている(田野大輔『愛と欲望のナチズム』)。

●参照

「Art and China after 1989 Theater of the World」@サンフランシスコ近代美術館(2019年)

「アジアにめざめたら」@東京国立近代美術館(2018年)

横浜美術館の蔡國強「帰去来」展(2015年)

『民衆/美術―版画と社会運動』@福岡アジア美術館(2012年)

ドーハの蔡國強「saraab」展(2011-12年)

燃えるワビサビ 「時光 - 蔡國強と資生堂」展(2007年)

『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』

ロサンゼルスのMOCA(The Museum of Contemporary Art)はふたつ建物があって、ひとつが本館のGrand、もうひとつが分館のGeffen。今回Geffenにはじめて足を運んだ。

■ MOCA Geffen

本館とはやや雰囲気が異なる贅沢な空間。いくつか惹かれる作品があった。

映画作家のケネス・アンガー(『ルシファー・ライジング』など)による紙の作品「Puce Women」。どうしても強い執着を見出してしまう。

河原温の「I Got Up At...」。かれの多くの作品と同様に、定期的な記録である。昔はまるでピンと来なかった河原の作品が、いまとなっては、あまりにも切実な生存証明の意志として迫ってくる。

ブルース・ナウマンの「Four Corner Piece」。狭い通路の四隅にモニターが置かれ、角を曲がったらそのもうひとつ先の角にあるモニターに自分の後ろ姿が見える。もっと見ようと歩くとそれは消える。作為がシンプルに過ぎるがそれゆえ面白い。

■ MOCA Grand

再訪。抽象表現主義の名作が多く、中でもマーク・ロスコの作品が集められた部屋は圧巻だ。半年ぶりに足を踏み入れたがはじめて観るような新鮮さを持っている。

それ以外のものも面白い。ジョージ・ハームスの「California Landscaping」は土地に根をおろした人間の匂いを放っている。

ノア・デイヴィスは1983年生まれの若いアーティスト(シアトル生まれ、ロス在住)。「All Those Lost to Oh Well」は地に結びついたスピリチュアルなものへの妄想がいちど浄化されたように思えた。

ジョン・ケージによる「River Rocks and Smoke」。アパラチアでのワークショップにおいて、ケージは61の作品を作った。人間の意志よりも偶然性を重視し、水彩画を焚火の上にかざして煙の色を付けたものである。自然とアートとのかかわりのなかにケージの存在が置かれている。

ジャン=ミシェル・バスキアによる「Six Crimee」。囚人たちのゲームを題材にしつつ、固いシステムの中に囚われてしまう人への視線が形になっているように思える。

銀座の奥野ビルで、福家由美子さんの個展。

部屋の中は暗く自分が暗闇に溶ける。部屋は気配、暗闇は気配、記憶も気配。気持ちよくてしばらく無駄話。

iphone

日比谷のシャンテで、ヴィム・ヴェンダース『世界の涯ての鼓動』(2018年)を観る。

深海とテロ地域という壮大な舞台設定であり、大袈裟な邦題とともにこれをどう自分の中で処理すればよいのかためらう。

しかし、ラストに至り多少は納得する。これは科学や特定の政治についての映画でも、それをドラマのために利用した映画でもなかった。『ランド・オブ・プレンティ』を撮ったヴェンダースがプロパガンダの片方にやすやすと加担するわけはない。むしろそれらを無化する挟間にこそ、ヴェンダースは入り込みたかったのではなかったか。そしてその狭間では「愛」が待っているという、強靭なロマンチストぶりである。

不自然なほどにこちらを正視する顔に、いまもヴェンダースの中に生きる小津安二郎を見出すことは容易である。あらためてスクリーンの顔に視られていると、『都会のアリス』でのアリスの母、『パリ、テキサス』での鏡の向こうの妻、『ベルリン・天使の詩』でのサーカスの舞姫、『アメリカ、家族のいる風景』での骨壺を抱えた女、実に多くの女性たちがこちらをまじまじと凝視していたことに気付くのだった。

●ヴィム・ヴェンダース

ヴィム・ヴェンダース『パレルモ・シューティング』

ヴィム・ヴェンダース『ランド・オブ・プレンティ』、『アメリカ、家族のいる風景』

ヴィム・ヴェンダース『ミリオンダラー・ホテル』

ヴィム・ヴェンダース『ベルリン・天使の詩』

大墻敦『春画と日本人』(2018年)。音楽を担当してピアノを弾いている矢部優子さんから招待券を頂戴して、試写会に行ってきた。(ありがとうございます。)

テーマは、2015年の「春画展」開催を巡ってのあれこれ。

本来は、2013-14年に大英博物館で「春画―日本美術の性のたのしみ」が開催されたのを受けて、日本でも巡回展を開こうとする動きがあった。しかしそれは簡単ではなかった。春画に対するタブーは、享保の改革以来300年にわたり存続している、根の深いものであった。

なるほど、いまは何でも手に入るような錯覚を持ってしまうけれど、確かにちょっと前までは猥褻物に対する取り締まりはとても厳しかった。1991年の『浮世絵秘蔵名品集』はそれまで隠されてきた春画(葛飾北斎、喜多川歌麿、鳥居清長、歌川国貞)を立派な図版で出すという画期的なもので、1冊20万円・合計80万円と高価にも関わらず、3千部が完売した。だがこの実現に関わった人たちは逮捕されるのではないかとヒヤヒヤだったのだという。「あの程度」の『愛のコリーダ』本裁判だって70年代であり、決して大昔のことではない。

映画で紹介される春画の数々は、引いてしまうほど生々しく、つい笑ってしまう仕掛けが施されてもいて、しかも美しいものでもある。現代の彫り師と刷り師が同様の春画を作ってみたが、それにより如何に技巧が優れていたかわかるほどのものだという。白眉は北斎の「蛸と海女」。どうしてもアンジェイ・ズラウスキー『ポゼッション』(1981年)におけるイザベル・アジャーニを思い出してしまうのだが、調べてみると、実際にズラウスキーはこの春画に影響を受けていたようだ。(早い。)

そしてタブーであったとは言っても、それは表だけのことだった。日露戦争以降、兵士が春画を戦場に持っていく習慣があった。画面に映し出されるそれは兵士と看護婦の交わり。なるほどこの妄想は現在までつながっている。

映画に登場する方が、昔は「嬥歌」(かがい)という性の相手を自由に選ぶことができる集まりがあって、日本はほんらい性に対して自由であったと発言している。もっともそれは沖縄の「毛遊び」だってそうだし、ヴェトナム最北端のサパにも最近まで同様の集まりがあった(都会人が興味本位で集まるから廃止されたと酒井俊さんに言ったところ驚いていた)。つまり自由さは古来の日本に限った話ではない。この精神的な解放が春画を通じて共感されるならば、それこそアートというべきだ。

●サウンドトラック録音風景(面白い)

recording1080 from Atsushi OGAKI on Vimeo.

ミシェル・フーコー『マネの絵画』(ちくま学芸文庫、原著2004年)を読む。

ミシェル・フーコーは、1971年にチュニスでこの講演を行った。

マネは言うまでもなく印象派絵画の先駆者だが、歴史的な位置についての言及が中心であり、よりスタイルを特定の方向に進めた面々ほどには評価されていない。だがこのフーコーの視線はとても面白い。それにより、マネの作品そのものが、アートに近代を持ち込んだことを語っていることが理解できる。

観る者を向こう側の世界に連れ込む前提が疑われ、キャンバスというタブローの存在が、描かれる世界にも口出しをはじめたこと(それはキャンバスや絵具のマチエールとは異なる)。すなわち、絵画自体が、それを観る者の存在を取り込みはじめたこと。絵画の中の光さえもそのことにより屈折し乱反射しさまよいはじめたこと。

一方的な世界の供与という権力装置から、絵画を観るあなたは何者かと問いかけ、観る者もそれに応えざるを得ない装置へと転じたわけである。だからこそマネの作品がスキャンダルになったのだし、またフーコーがマネを重視したのだということがよくわかる。

●ミシェル・フーコー

ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅰ 知への意志』(1979年)

ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(1975年)

ミシェル・フーコー『ピエール・リヴィエール』(1973年)

ミシェル・フーコー『言説の領界』(1971年)

ミシェル・フーコー『わたしは花火師です』(1970年代)

ミシェル・フーコー『知の考古学』(1969年)

ミシェル・フーコー『狂気の歴史』(1961年)

ミシェル・フーコー『コレクション4 権力・監禁』

重田園江『ミシェル・フーコー』

桜井哲夫『フーコー 知と権力』

ジル・ドゥルーズ『フーコー』

ルネ・アリオ『私、ピエール・リヴィエールは母と妹と弟を殺害した』

二コラ・フィリベール『かつて、ノルマンディーで』

ハミッド・ダバシ『ポスト・オリエンタリズム』

フランソワ・キュセ『How the World Swung to the Right』

乃木坂の国立新美術館で、クリスチャン・ボルタンスキーの回顧展を観る。

「ぼた山」

これまでにも観てきたアーティストであり、スタイル上の驚きはない。だがその繰り返しと深化とにより、鈍痛がずっと付きまとう。

さまざまなインスタレーションの中に置かれた顔、顔、顔。この世界には無数の人間がいるということに目眩がするとともに、それゆえ、個体の人間の存在がもたらす亀裂に、また無数と個とのギャップに、絶望的な気持ちになってしまう。顔の剥き出し性からは、死への近さやサミュエル・ベケットよりも、あり得ないほどの無私を提示したエマニュアル・レヴィナスを思い出す。容易には剥ぎ取られない防御、それを敢えて行うことを倫理としたレヴィナスと、剥ぎ取られた人間が無数に存在する世界を露わにしたボルタンスキーとは、反対側から互いに接近する。

白眉はうずたかく積まれた黒い古着の山、「ぼた山」だろう。石炭のエネルギー滓としてのぼた、人間のエネルギー滓としての古着は確かに似たところがある。しかしぼたは自然発火するし、古着は棄てられてなお人間のにおいを残す。

2010年のパリにおけるインスタレーション「MONUMENTA 2010 / Personnes」は、さまざまな色の古着が積まれ、クレーンで暴力的に摘ままれては落とされるものだった。周囲には心臓の鼓動の音が鳴り響いていた。それに対し、「ぼた山」は黒く、さらに生の痕跡を希薄なものとしている。そして周囲のスピーカーからは、素朴な問いが発せられている。より生を切り詰め、それでなお残る魂を表現したものとは言えまいか。

もちろんこの作品はホロコーストの記憶により創出されている。だが、生の痕跡が極限まで切り詰められた結果、普遍的な抵抗の力を持つものとなっている。やはり古着を使ったアンゼルム・キーファーの立体作品や艾未未のインスタレーションがそうであるように。

暗闇から抜けて、カナダ北部で撮られた「アニミタス(白)」を観ると怖ろしくも嬉しい気持ちに襲われる。数年前にチリで撮られた「アニミタス-さざめく亡霊たち」の続編である。そして、鯨にスピーカーで呼びかける「ミステリオス」もまた、失われたものを必死に取り戻そうとする人間の精神の光に見えた。

「アニミタス(白)」

「ミステリオス」

「MONUMENTA 2010」は、アニエスべーらによるフリーペーパーにも登場していた(第1号のジョナス・メカス号はまだ持っている)

●参照

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス-さざめく亡霊たち」@東京都庭園美術館(2016年)

クリスチャン・ボルタンスキー「MONUMENTA 2010 / Personnes」(2010年)

サックスのフローリアン・ヴァルターがダンスと共演するというので、ボンのSchauspielに足を運んだ(2019/5/29)。

"Zwischenspiel"

Choreografie: Bärbel Stenzenberger

Tanz: Giovannina Sequeira, Vincent Wodrich

"Quotenfrau"

Choreografie & Tanz: Elisabeth Kindler-Abali

"Silente"

Choreografie: Lucia Piquero

Tanz: Melanie López López

"bo komplex"

Ein Tanz mit dem Saxophonisten und Komponisten Florian Walter

"ANDY - SUPERSTAR!"

Choreografie: Jutta Ebnother / Orkan Dann

"Paint It Black"

Musik: The Rolling Stones

Tanz: Fem Rosa Has, Gisela de Paz Solvas, Vasco Ventura, Tommaso Bucciero

"Knockin’ on Heaven’s Door"

Musik: Bob Dylan

Tanz: Vasco Ventura, Tommaso Bucciero Choreografie: Jutta Ebnother

開演前にフローリアンとあれこれ話していると、かれはそのまま余裕で客席に座り、サックスを練習し始めた。そのうち観客も入ってくるからと言われて何のことかと思っていると、確かに、フローリアンのアルトが鳴る中で人びとが客席に着いている。やがてステージ上でダンスが始まり、静かな踊りの中でのアルトの響きがマッチした。音発生器が単独で成立するのも、間違いなく、フローリアンの卓越した技術があってこそだ。フローリアンは吹きながらステージに登る。

男女の奇妙な社交をカリカチュア化したような動き、それは幕が半分閉じられてもその合間で続く。虚実あい混じった雰囲気が面白い。

虚実といえば、ものすごい勢いで服を脱ぎ続けるダンスも、またがんじがらめの制約の中で身体のバランスを取るようなダンスも、また都市生活の中で崩壊する男のダンスも、その狭間にあって苦しみ生きる者の表現のようにみえた。

飽きずに解釈を愉しめるオムニバス的なエンタテインメント。

終わってから一杯やって、ダンサーのひとりと、フローリアンと、かれにユニークな楽器を持ってきた友人と、一緒に電車に乗って帰った。齋藤徹さんのこと、ピーター・エヴァンスやアクセル・ドゥナーのトランペット技術、奇怪な形のトランペットにクラのマウスピースを付けた楽器、7月の日本でのギグ、他の楽器とアルトとの相性、クリス・ピッツィオコスとのデュオ録音(もうすぐ出るそうだ)、ジャズドラマーの弟のことなど、もろもろ話しているうちに駅に着いた。

Fuji X-E2、XF60mmF2.4

●フローリアン・ヴァルター

Ten meeting vol.2@阿佐ヶ谷天(フローリアン・ヴァルター)(2018年)

フローリアン・ヴァルター+直江実樹+橋本孝之+川島誠@東北沢OTOOTO(2018年)

フローリアン・ヴァルター+照内央晴+方波見智子+加藤綾子+田中奈美@なってるハウス(2017年)

フローリアン・ヴァルター『Bruit / Botanik』(2016年)

アキム・ツェペツァウアー+フローリアン・ヴァルター『Hell // Bruit』(2015年)