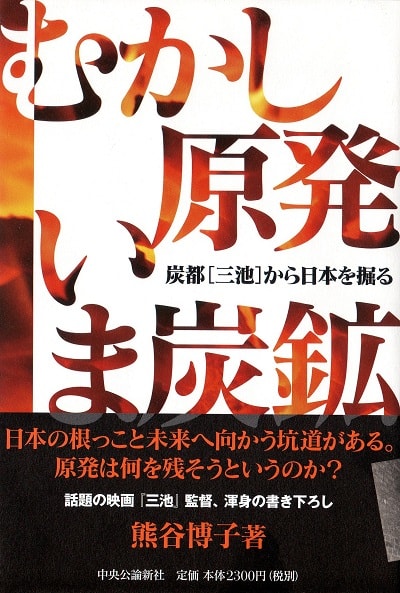

熊谷博子『むかし原発いま炭鉱 炭都[三池]から日本を掘る』(中央公論新社、2012年)を読む。

著者の熊谷氏は、ドキュメンタリー映画『三池 終わらない炭鉱の物語』(2005年)の監督であり、本書も主にその製作時に得られたことが中心に記述されている。「むかし炭鉱、いま原発」ではない、今こそ「炭鉱」なる過去を凝視しようとの意図である。

勿論、著者は東日本大震災の原発事故を機に、現在の原発をめぐる社会にかつての炭鉱を重ね合わせているのでもある。「情報を隠して出さない今の政府を当時の政府に、電力会社を鉱山会社に、マスコミなどで”安全”を主張、解説をする原子力工学や医学の専門家たちを、当時の政府調査団の団長ら、御用学者と言われた鉱山学者たちに置き換えるだけでいい」と。私たちも、不幸なことに、もはや原発問題を通じずに炭鉱を視ることは不可能となっている。

映画『三池』を観ながら疑問に感じていたこと、判然としなかったことについて、さまざまな発見があった。

上野英信、山本作兵衛、勅使河原宏『おとし穴』などが描いた北九州の筑豊と、大牟田の三池との違い。筑豊には貧しく小さな「コヤマ」が多く、夜逃げによって「ケツを割って」、ヤマからヤマへと渡り歩く坑夫たちが多かった。三池は日本最大手であり、それとは様相が異なった。坑道が大きく広がり、駅もある坑道列車で長い時間をかけて移動するのは、三池の姿であり、筑豊の姿ではなかった、というわけである。三池で1930年に女性の坑内労働が禁止されても、筑豊の女性たちはずっと働き続けていた(法律では1933年に禁止)。本多猪四郎『空の大怪獣ラドン』(1956年)において描かれた阿蘇の炭鉱(実際には存在しなかった)も、三池的だったのだろう。

『三池』においては、労働組合分裂後、企業側に立った第二組合(新労)のメンバーの声がかなり多く、「ためにする」映画でないことに新鮮な驚きを覚えたのだったが、そのことについても書かれている。三池労組=英雄、新労=裏切り者、という定着した考えを認識しつつ、まずは難しい新労側から撮ったのだという。これがなければ、告発映画と化していた。勿論、その場合でも意義はあるのだろうが、記憶の共有として広く使われるためには、この方がよかったのだろう。実際、新労側で動いた人物へのインタビューで、オカネを払ったのかと監督が訊ねたときの10秒あまりの沈黙は怖ろしいほど迫真的であり、現地の上映でも、観る者が固唾を呑んでいたという。

勉強会を通じて組合を指導した向坂逸郎氏について、「争議のみじめさは向坂学級のせいだ」という女性の発言。これにも驚かされ、三里塚や福島での「有識者」の役割と重ね合わせてみてしまったのだったが、これは映画完成後かなりの物議をかもしたのだという。福岡の映画館ではこの部分で拍手が起きたり、映画の掲示板では削除してくれとの書き込みがあったり、と。大きな社会問題において、「有識者」は、場合によって「知性」や「良心」であったり、「御用学者」であったりする。これをクローズアップすれば興味深い分析になるかもしれない。

全国に数多く存在する「雇用促進住宅」。わたしの育った田舎にも、小学生のとき突然建てられ、あれは何だろうと思ったが、周りの大人は誰も適切な答えをくれなかった(最近訊ねたら、ほとんど入居していないと聞いた)。もともとは、炭鉱閉鎖にともなって都市部に流入してきた労働者のために、自立支援政策として始められた事業であった。本書でも、著者は、かつて三池から元炭鉱労働者たちが流れてきた八王子の雇用促進住宅を訪ねている。

三池での炭塵爆発(1963年)とその後のCO中毒患者のこと。本来の事故原因は、石炭の水分が増えてしまうのを嫌い、会社側が安全対策で行うべき散水を行っていなかったことにあった。しかし、やはりここでも、原因を隠蔽する力とその手先になる御用学者がおり、真相を明らかにしようとする者を潰そうとしていた。ここで著者は、東日本大震災での状況と重ね合わせて、次のように書いている。

「当時の山田元学長を連想させる学者たちが、マスメディアに出ては原発の”安全性”を力説していた。

これだけの人災で、まだ原因究明すらきちんとできていないのに、経済優先で運転再開を急ごうとする人々の姿も同じだった。

ただ違うのは、インターネットなどを通じ、荒木さんのように気骨のある学者の存在と意見が、私たちのもとに届くことだ。」

映画では、三池における与論島からの移住者、強制連行された朝鮮人と中国人についても、当事者の証言をもとに描かれている。本書の記述はさらに詳しい。1908年の三池港完成にともない三池に再移住した与論島出身者たちは、差別的な待遇と視線のもと、前近代的な肉体労働を受け持った(1942年まで下請け専門)。彼らの差別待遇の相対的な改善は、朝鮮人強制連行(1942年~)、中国人強制連行(1944年~)に伴うものでもあった。政府と企業による犯罪であった。このことに対する補償は、政府間の約束や法的な制約をたてになされていない。

勿論、三池だけではない。わたしの故郷の近く、宇部は石炭のまちであった。山口の長生炭鉱も事故で多くの犠牲者を出しているが、人々はここを「朝鮮炭鉱」と呼んだという。このようなことを何も知らない自分を恥じてしまう。

本書も、そのもととなった映画『三池』も、示唆するところが非常に多い。著者の次のような記述を読むと、それも当然かと思えてくる。

「国のあり方も、労使の関係も、職場の安全も、自然との闘いも、地方の経済も、産業の発展も、政治も戦争も、差別も、文化遺産も・・・・・・。

いわば日本がつまっているのだ。」

●参照

○熊谷博子『三池 終わらない炭鉱の物語』

○上野英信『追われゆく坑夫たち』

○山本作兵衛の映像 工藤敏樹『ある人生/ぼた山よ・・・』、『新日曜美術館/よみがえる地底の記憶』

○勅使河原宏『おとし穴』(九州の炭鉱)

○本多猪四郎『空の大怪獣ラドン』(九州の炭鉱)

○『科学』の有明海特集

○下村兼史『或日の干潟』(有明海や三番瀬の映像)

○『有明海の干潟漁』(有明海の驚異的な漁法)

○石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』

○『花を奉る 石牟礼道子の世界』

○石牟礼道子+伊藤比呂美『死を想う』

○島尾ミホ・石牟礼道子『ヤポネシアの海辺から』

○島尾敏雄対談集『ヤポネシア考』 憧憬と妄想(石牟礼道子との対談)