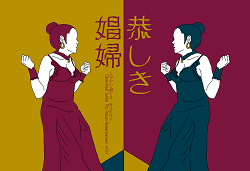

サルトルの演劇って初めてで、ちょっと気にしてはいたが、全然想像とは違い(サルトルと言えば実存主義・不条理というイメージ)、まともな翻訳劇といった感じが濃厚でした。ちゃんとストーリーがあり、題名通り娼婦とは言いながら、人間を深く見つめる女性の脳裏と彼女をとりまく現象が交差する秀逸な演劇です。

サルトルとアメリカ南部というイメージがなかなか僕の頭の中では醸成しなかったのだが、テネシー・ウイリアムズものとはだいぶ違うし、人間への確かな暖かいまっすぐなまなざしはやはりサルトルそのものであった。

一つ面白いと思ったのは、上院議員の息子が娼婦をただ利用するだけの存在だったのが、自分の存在において(愛を見たわけではないだろうが)彼女を人生の一部にしてしまうところであった。

こういうところにサルトルの人間への追及・分析は鋭く、たかが娼婦だなんて思って見ていると、とんだ間違いを犯してしまうのである。まさに彼女は「恭しき娼婦」なのであった。

狭い舞台に、肉太の脚本。イメージではないサルトルを見て、僕は満足して十三の街を闊歩するのであった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます