天皇だろうと人によって能力に差があるのは当たり前で、有能な天皇もいれば無能な天皇もいた。実際、歴史を見れば治世が安定していた時もあるし、グチャグチャになった時もあった。

そもそも、「君側の奸」なんてロジックが成り立つ時点で無謬でないが前提となっており(もちろん反乱において天皇を直接非難するのが憚られるという背景はわかるが)、無謬でないならどの程度合理的・戦略的かに差が出るのは論ずるまでもない、という話である。

このように書くと何かに「挑戦」しているかのように思われるかもしれないが、だとしたらそれは近世・近代の「万世一系」というイデオロギーが前提にあるからで、実際にはそれより以前には別の「正統」観念に基づく天皇間の優劣についての意識が確かに存在していた。

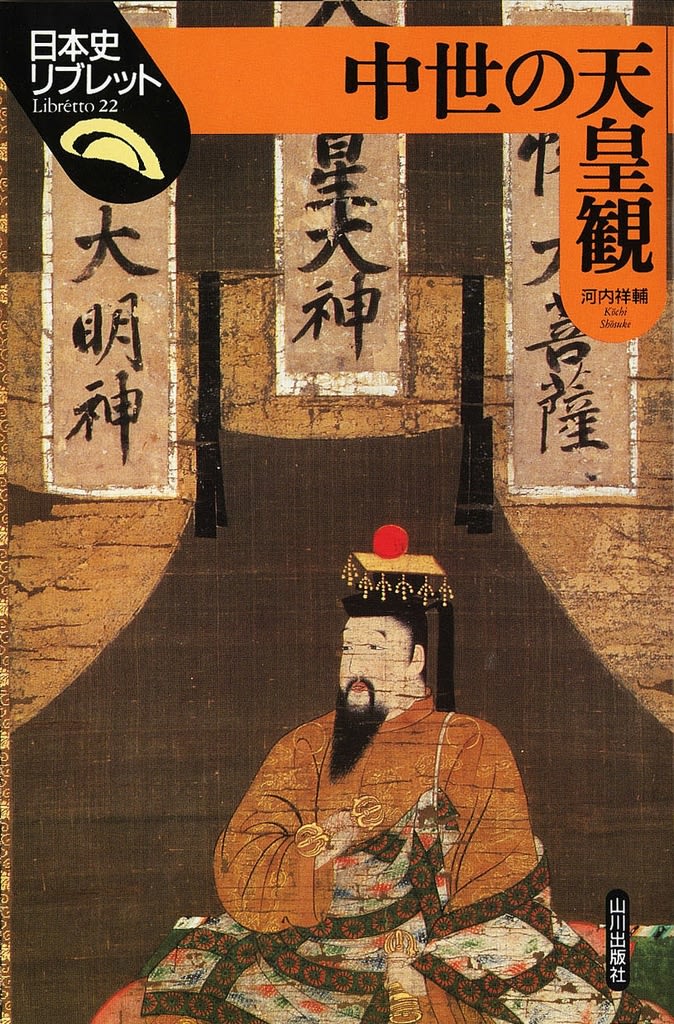

本書『中世の天皇観』は、中世に存在したそのような天皇とその権力・権威の源泉、そして皇位継承における観念を鎌倉時代の『愚管抄』、室町時代(南北朝時代)の『神皇正統記』における記述から説明している。

山川リブレットなので100ページもない短い本ではあるが、ただ両者の記述内容を紹介するだけでなく、各々の立場の違い、また筆致が途中で変化した背景の考察などにも言及しており、「万世一系」の観念がいかに作られたのか?という視点と合わせて、天皇観の変化を歴史的・立体的に批判的視座から考察するのに適している(天皇観から話は広がるが、理念にだけ注目するのではなく、中世における実際の権力構造、すなわち権門体制の諸相などについても平行して見ていくべきことは言うまでもない)。

そしてそれは、とりもなおさず「象徴天皇制」という(皇室や継承方法も含む)戦後システムを批判的に振り返るよい契機にもなるだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます