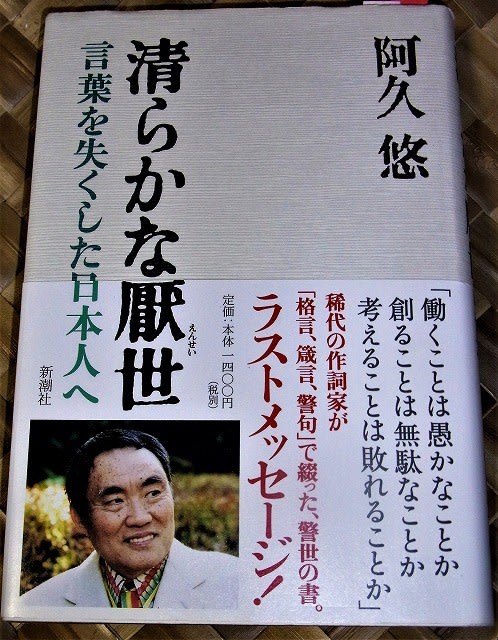

10年前に逝去した阿久悠渾身のエッセイ集『清らかな厭世』(新潮社、2007.10)を読む。これは亡くなる2か月前まで産経新聞に連載していたコラムをまとめたものだ。

「厭世」とは、「生きる意義や希望を失ってこの世が嫌になること」(旺文社、国語辞典)というが、そこに「清らかな」の修飾がついて読み手は救われる。

それは阿久悠の「今、言葉がない。壊れかけた国へ」、「言葉を失くした日本人へ」の警句・遺言集でもある。

最初に掲載されたエッセイには、「テレビの番組表を見てみると、笑わせるためのプログラムが、幕の内弁当のようにギッシリと詰まっている。ただし、この笑い、<お笑い>であることに気がつかなければならない。」と指摘してから、「ユーモアという言葉が、いつの間にか死語になってしまっている。」

「ユーモアがないと、傷つけることでしか相手を確認出来なくなる」とし、「ユーモアの笑いは余裕である。過剰な競争心と、それによる被害妄想をやさしくほぐす」という。

確かに最近のバラエティー・お笑い番組は、これでもかと笑いを取ることだけに手練手管を消耗する。 お笑い芸人の多様な活躍は否定しないが、総体として有名芸人のがさつさに番組を丸投げしている。

だから、良心的で刮目に値する番組は深夜に回されたり、視聴率が低いことで没にされたりもする。

時代をつねに伴走していた稀代の作詞家がいちばん言いたいことが溢れているのが本書だ。今後おいおい、彼の言葉をわがブログでも使わせていきたいと思う。