記事名はジョークです、ダシにしちゃって申し訳ない。

何の事かわからない人はコチラをご覧下さい。

それにしてもダシが良く出るよ、この男は。

諸々の事情でバラされたまま放置する事となってしまった(スミマセン)XLRのエンジンは、実は既に3月にバラされたままオーナーの元へと返っていた。

バラしたままとはいえ、一応今回のトラブルの原因であったバルブガイドのクリアランスに関しては対策済み。

オーナー自らエンジンを組んで、先日ロード(モタード)の走行会に出たらしいのだが、エンジンから異音を発生したため走行を断念。

某有名モタードレース出場の為に、ミャフリャーの音を絞って欲しいということで、サイレンサー加工するついでにエンジンも診て欲しいとImmortalなXLRが再び俺の前に現れた。。

エンジンを掛けると、なるほど。確かに聞いた事無い音がヘッドから漏れている。排気音と同じくらいの音量だ。

レンチでクランクを回すと、若干抵抗を感じる・・・。

バラしてみてビックリ。ロッカーアームフェイスがあ!!

当然カム山もヤッている。

原因を考える。

最初に気づいたのは、カムシャフトベアリングを左右間違えている事。 ※俺が油圧の掛からない左側のみ抵抗の少ないZZを使っておいた。

油圧が充分に掛からなくてカム山が焼きついたのか?・・・イヤ、俺の記憶が確かであればMD17E(エンジン形式)の最初期であるFTRは左右ともZZだったはず。コレだけですぐに焼きつくとは考えにくい。

考えた、考えた、考えた。

原因はコレかなあ。

以下、俺の280馬邪を使用してタペット調整の手順を交えつつ。 ※単なる能書きをタレるだけなので知ってる人は読み飛ばして下さい

①タイミングホールキャップと、クランクシャフトホールキャップを取り外す。

SMには指示が無いが、タペットキャップ(バルブホールキャップ)も取り外す。

やはりSMには指示が無いが、プラグも外した方が楽。

②クランクホールキャップから17mmのボックスレンチでクランクシャフトを反時計回りに回す。

俺の280馬邪はオートカムデコンプは付いてないが、各部のラッシュやクリアランスによる差を考慮して、必ず反時計回りのみに回している。手でクランキングさせると何となくエンジンの調子も想像できる(ホントか?)という理由もある。

MD30のオートカムデコンプは、いわばワンウェイベアリング(スタータークラッチと同じ)であり、クランクが正規方向に回転する場合は空転する仕掛け。

③ロッカーアームの動きを見ながら圧縮上死点を出す。

タイミングホールキャップの穴の奥に、フライホイールに刻まれたマークが見える。

マークは3つ。1つ目は二本線。これはアドバンスマークで、点火進角後の点火タイミング位置。2つ目が「F」マーク。LLじゃないのよ。ファイヤーです。進角前の点火タイミング。

その直後に「T」マーク。トップですな。単純にTマークに合わせりゃイイという訳ではなく、Tマークは2回に1回は排気上死点、もう1回が圧縮上死点。必ず圧縮上死点を出すべし。

④メガネレンチとマイナスドライバーでアジャストスクリューを緩め、シックネスゲージで計測しつつクリアランスを調整。ロックナットを締めるとアジャストスクリューも共回りして締まってしまい、クリアランスが変わるので注意。

タペットクリアランスの調整とは、バルブを正確かつ確実に開閉するために、カムとバルブのスキマを調整する事。車種によって計測場所は異なり、XLR・XR系(MD17Eエンジン)の場合はロッカーアームとサブロッカーアームの間で計測する。

クリアランスが極端に小さいとかゼロの場合はバルブが閉じきらないので圧縮漏れなどの弊害があり、逆に大きいとバルブがなかなか開かないのでパワーダウンや打音発生の原因になりますな(音が出ると言う事は部品を傷めるという事)。

クリアランス値は部品の熱膨張を見越した数値がサービスマニュアルで指示されているので、必ずエンジンが冷えた状態でやらなければ意味が無い。

それとMD17Eエンジンはロッカーアームがヘッドカバー側についているので、ヘッドカバーを外した場合は必ずタペット調整が必要になる。ヘッドカバーの締め付け具合でクリアランスが変化してしまう為である。

MD17EエンジンはRFVCというホンダ独自の形状の燃焼室形状で、バルブが放射状に配置さているのが特徴。(普通は吸気バルブ同士、排気バルブ同士は平行に並んでいる)

つまりRFVCのバルブはカムシャフトに対して直角の位置関係ではないので、動作方向を変えるためにわざわざロッカーアームが二重仕掛けにされている。

まあサブロッカーアームの方はいわば「円弧運動をするリフター」の様な物だが・・・。

以前アップした事のあるカムタイミング図。

これはMD30ノーマルと、280馬邪で使用しているHOTCAMの比較。俗に「藤沢式バルブタイミング図」というヤツ。

4ストロークの1行程を、クランクシャフトの2回転720°としてイメージ的に表した物。

圧縮上死点、図の外周0°ではIN、EXともバルブは閉じている。まあコリャ当たり前ですな、開いてたら圧縮できません。

対して排気上死点。内周の0°では、IN、EXとも開いてます。両方とも開いた状態を「オーバーラップ」と言うのだが、なんでこんな状態があるのかと言うと、排気の動きを利用して吸気の効率を高めるため。

間違って排気上死点でタペットクリアランスを調整してしまうと、本来ロッカーアームがバルブを押し下げるハズのところを、バルブが閉じたままになってしまう。

まあこれだけで済めば良いのだが、この時にカム山がロッカーアームフェイスにどのように当たるのかというと・・・

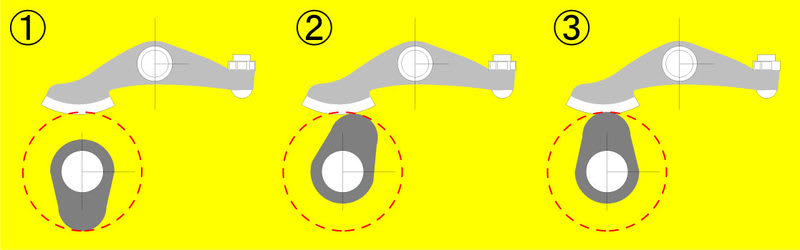

下図は正規の動き。

コッチは排気上死点でタペット調整をした場合。

真ん中近くなってからカム山がロッカーアームフェイスに当たり、一瞬の間に鋭角的に押し上げようとする。

・・・

・・・

・・・

ダシにして申し訳ない。

このスペシャル加工されたロッカーアームとカムシャフトを採用したMD22は、どうなってしまうのか?

さて、本来の目的であったミャフリャー消音、試しにXR250のノーマルミャフリャーをつけてみたら、激しくデカかった。

自己嫌悪に苛まれながら、出口に座金を溶接。コレでいいの?

11日晩か12日には、こちらでスペシャルXLRの運命が発表される。