都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

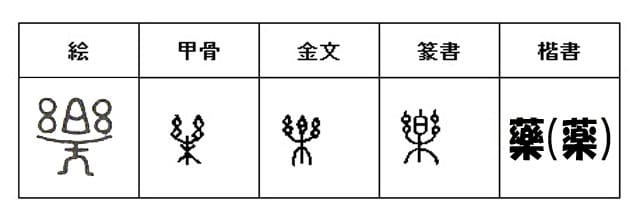

歳をとると、何らかの薬を服用していることは多くなります。今日はそんな薬の語源と字源について考えます。

実はいろいろな説がありますが、島根県の出雲大社にある古文書によると「奇(く)すしき力を発揮することから、くすりというようになった」と伝えられています。

|

くす・し【奇し】 形シク ①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集[18]「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語[帚木]「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」 ②奇特である。神妙である。枕草子[292]「物忌み―・しう」 広辞苑第六版より引用 |

この「奇すしき」とは、古い言葉で「並みより優れている、突き出た、不思議な、神秘的な」という意味で、そこから「くすり」という言葉が生まれたといわれています。

|

くすり【薬】 (一説に「くすし(奇)」と同源か) ①病気や傷を治療・予防するために服用または塗布・注射するもの。水薬・散薬・丸薬・膏薬・煎薬などの種類がある。万葉集[5]「雲に飛ぶ―はむともまた変若おちめやも」 ②広く化学的作用をもつ物質。釉薬うわぐすり・火薬・農薬など。 ③心身に滋養・利益を与えるもの。比喩的にも用いる。「毒にも―にもならない」「失敗が彼の―になればよいが」 ④ちょっとした賄賂わいろ。鼻薬はなぐすり。「―をかがせる」 ⑤ごく少量のたとえ。「―ほども無い」 広辞苑第六版より引用 |

この話し言葉の「くすり」に、大陸から伝わった漢字の「薬(やく)」をあてています。

当時の薬は草木等を使った漢方医学だったため、「草木によって体の調子がよくなる、楽になる」という意味を持つ「薬」(草かんむりに楽)を使ったという説があります。

藥(薬) =艸 + 樂

手鈴を振って病魔をはらったので癒す意。

病気を癒す草で、くすりの意。

樂(楽) 図↓

ヤママユが木の上に二つの繭を作った姿。

白川説では、柄のある手鈴の形。手鈴で奏でる音楽。

音楽をたのしむことから、たのしいの意。

「薬」という文字を使った言葉で面白いものを2つ紹介したいと思います。

どちらも「くすり」が関係しているので、「薬」の文字が使われています。

【薬玉(くすだま)】

お祝いなどで使われる「くすだま」は、中国の漢の時代に邪気を祓うものとして用いられたのが始まりで、

麝香(じゃこう)、沈香(じんこう)、丁子(ちょうじ)などの薬を入れていました。

|

くす‐だま【薬玉】 5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。夏 広辞苑第六版より引用 |

【薬缶(やかん)】

「やかん」は、もともと薬を煎じるために作られたものでした。

江戸時代になり、お茶を飲む習慣が広まると、お湯を沸かす道具として使われるようになりました。

|

や‐かん【薬缶】‥クワン (ヤッカンの約。もと薬を煎じるのに用いたのでいう) 銅・アルマイトなどで鉄瓶の形に造った容器。湯沸し。茶瓶。去来抄「うづくまる―の下の寒さかな」(丈艸) 広辞苑第六版より引用 |

薬(くすり)は、逆から読むと「リスク」となります。薬には副作用というリスクもありますので正しく使いましょう。