都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「サクラ」の名称の由来は春に里にやってくる稲(サ)の神が憑依する座(クラ)だからサクラであるとも考えられています。日本に稲作が伝わったときからあがめられてきた木なのです。当時の米は「赤米」。まさに桜色だったのです。

「サクラ」の名称の由来は春に里にやってくる稲(サ)の神が憑依する座(クラ)だからサクラであるとも考えられています。日本に稲作が伝わったときからあがめられてきた木なのです。当時の米は「赤米」。まさに桜色だったのです。

桜は開花してから1週間くらいで散り始めます。桜の特徴として、一斉に開花するので、散るのも同時期ということになります。そのため、咲いたインパクトも強いのですが、すぐに散るという印象があるのです。風が吹くとすぐ散ると思いがちですが、少々の風では散らないそうです。

今年は3月の震災以来、お花見どころではなかったのですが、桜前線もかなり北上しているようです。

当地の桜は「エゾヤマザクラ」ですが、開花期間は8日から13日間程度と言われています。桜まつりが各地で自粛される中、当地では例年通り開催されることが決まりました。経済活動を活発化することで、被災地を応援しようというものです。

毎年、5月10日前後の土曜日、日曜日に行われます。

それまでは、桜はもう少し時間がかかりそうですが、風に吹かれて花びらが舞い散っている光景を詠んだ一首について考えてみましょう。

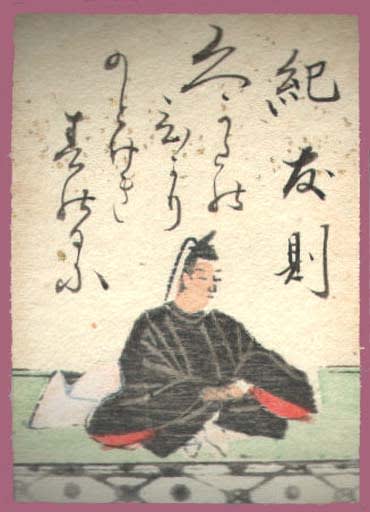

「ひさかたの 光のどけき 春の日に

静心(しづごころ)なく 花の散るらむ」

紀友則(33番) 『古今集』春下・84

「日の光がのどかに さす春の日に、どうして落ち着いた心もなく桜の花は散り急ぐのだろうか・・・。」

「日の光がのどかに さす春の日に、どうして落ち着いた心もなく桜の花は散り急ぐのだろうか・・・。」

ひさかたの: 日・月・空などにかかる枕詞です。ここでは「(日の)光」にかかっています。

光のどけき: 「日の光が穏やか」という意味です。「のどけし」には、のんびりとしているという意味もあります。

静心なく: 「静心(しづごころ)」は「落ち着いた心」という意味です。

「落ち着いた心がなく」という意味で、散る桜の花を人間のように見立てる擬人法です。

花の: 花はもちろん桜のことです。

散るらむ: 「らむ」は目に見えるところでの推量の助動詞で、「どうして~だろう」という意味です。どうして、心静めずに桜は散っているのだろうか、というような意味になります。

この歌が詠まれた平安時代初期には「花」といえば、「桜」だったようです。

「万葉集」をまとめ始めたのは奈良時代(759年)、東大寺や唐招提寺が建立された頃で、「梅」の歌118首、桜の歌は44首で、「花」といえば、「梅」だったのです。

しかし、平安時代(905年)紀貫之に選ばれた「古今和歌集」では、「梅」の歌が18首に対して、桜の歌は70首と桜の割合が増えています。桜の花が春を歌う花の主役になったのです。

そのころから、日本人の心には、もっと愛でていたいので桜の咲いている期間が短く感じるようになり、桜はすぐ散るという観念が生まれたのではないでしょうか・・・。

桜は1週間から、気温によっては2週間近く咲いているそうです。

したっけ。